マンションの違反建築や建物の強度不足の問題がたびたび報じられることもあり、信頼できる建築会社やハウスメーカーを選ぶためにも、オーナー自身がある程度の基本的な知識を備えておくことは大切です。

この記事では、空いている土地を活用してマンション経営をしたいとお考えの方々に向けて、マンション建築にかかる費用や工程、最低限おさえておくポイントなど、順を追って解説します。

また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。

「うちの土地にマンションが建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。

マンション建築費の目安とは?

マンションの建築費の相場は、「1坪あたり90万円~120万円(構造に左右される)」です。

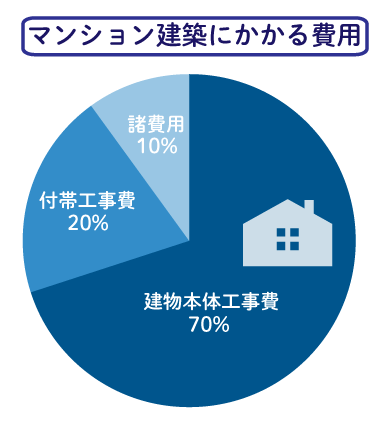

建築費の内訳は「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用(税金やローン関連手数料など)」となっており、本体工事費が全体のおよそ70%を占めます。

マンション建築の基本的な手順は?

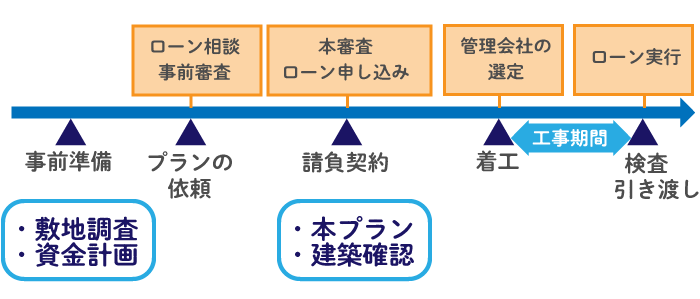

マンション建築の基本的な手順は以下のとおりです。

- 事前準備をする

- 建築を依頼する会社を選ぶ

- 請負契約後の実施設計と本プラン作成

- 不動産投資ローンの融資申し込み

- 着工

- 検査後、引き渡し

マンションの工事と金融機関でのローン審査は並行して行われます。

マンション建築を計画する段階における注意点は?

マンションを建築する際に注意すべき点は、主に「法律面」や「耐震基準などの防災面」、そして「マンション経営のパートナーとなる会社選び」です。

最後の「パートナー選び」について、ハウスメーカーはマンション建築時だけでなく、建築後もアフターフォローなどの形で長く関わっていく可能性があるので、最初の段階で慎重に選ぶ必要があります。

実績豊富な優良大手企業を厳選

詳しい解説は以下

目次

1.マンション建築にかかる費用の目安

マンションを建てるために必要な資金の内訳や工事費の目安について見ていきましょう。

1-1.建築工事費の内訳は?

マンション建築にかかる費用は、おおまかに建物を建てるための「建築工事費」とそれ以外にかかる「諸費用」、2つに分けられます。

さらに「建築工事費」は大きく「本体工事費」と「付帯工事費」の2つに分類できます。

内訳としては、「本体工事費」が全体の70%程度を占め、「付帯工事費」が20%程度、残り10%ほどが「諸費用」となります。

仮に1億5,000万円の予算を組むのであれば、1億3,500万円で建物を計画し、1,500万円は諸費用として予算取りしておくようにしましょう。

- 【建築工事費】

-

・本体工事費:「本体工事」は基礎や柱、梁(はり)、屋根といった躯体部分、内外装の仕上げや、サッシ、設備など建物を構成するのに必要な部分全般の工事にかかる費用のこと。

・付帯工事費:「付帯工事」は本体工事に付随する工事のことで、敷地内に電気や給排水の配線・配管を引き込む、杭打ちや敷地造成を行うなど、建物以外の部分で発生する工事や作業にかかる費用のこと。

- 【諸費用】

-

工事費とは別にかかる費用。

諸費用には、建物を建てることで発生する「税金」や「登記費用」「ローンに関わる費用」などが含まれる。

1-2.建築費用は坪単価を目安とする

建築費は、1坪あたりの建築費「坪単価」を目安に計算されるのが一般的です。

マンションの坪単価については、以下を参考にしてください。

| 構造 | 坪単価 | 適正階数 |

|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート造 | 90万円~120万円 | 3階以上 |

| 重量鉄骨造 | 80万円~110万円 | 5階以上 |

| 壁式プレキャストコンクリート造 | 90万円~100万円 | 5階以上 |

※HOME4U調べ

仮に1億5,000万円の予算で鉄筋コンクリート造のマンションを建てるとすると、諸費用1,500万円、坪単価を100万円として、以下のように坪数を計算できます。

(1億5,000万円-1,500万円)/100万円=135坪

このように、135坪程度の広さのマンションを建てられることがわかります。

単身者向けなら20戸前後のマンションが建てられるでしょう。

もう少し部屋数を増やしたいのであれば、規模を少し大きくしてみます。

例えば、170坪まで拡大した場合の建築費を計算してみましょう。

[前提条件]

- 坪数 170坪

- 坪単価 100万円

[建築工事費]

=坪×100万円

=1億7,000万円

以上のように、建築工事費は1億7,000万円となります。

建築工事費は、トータルでマンション建築にかかる費用の90%を占めますが、残りの10%がその他の諸費用です。

したがって、諸費用は以下のように求められます。

[諸費用]

=トータルでマンション建築にかかる費用 × 10%

=(1億7,000万円 ÷ 90%) × 10%

=1億8,888万円 × 10%

≒1,888.8万円

このように工事費が1億7,000万円、諸費用が約2000万円なので、トータルで1億9,000万円程度の予算が必要であることがわかります。

建築費の計算方法や諸費用など、詳しくはマンション建築費用の記事でも解説していますので、そちらもぜひご覧ください。

2.マンション建築の基本的な手順

次に、マンション建築の計画から建物の引き渡しまでの流れを説明していきます。

2-1.事前準備をする

銀行からローンの融資を受けてマンションを建築する場合、事業計画書が必要となります。

まだ建物がありませんから、この時点できちんとした事業計画書は作成できませんが、ある程度の情報や考えを整理しておくだけでも計画はスムーズに進みます。

2-1-1.土地の条件を調べておく

まずは土地の条件を公的機関で把握しておきます。

- 確定測量図があれば手元に用意しておきましょう。

- 念のため法務局で登記事項証明書を取得し、権利関係も調べておくとよいでしょう。

- 万が一マンションを建てられない地域だと困るので、役所で用途地域や前面道路についても調べておくことをおすすめします。担当課に電話をすれば教えてもらえるはずです。

さらに、できれば土地の周辺を歩いてみて、駅やバス停からの距離、商業施設の有無、近隣のアパートやマンションの数、空室状況、単身向けかファミリー向けかといった立地環境を確認しておくとよいでしょう。

2-1-2.資金計画を立てておく

自己資金をどれくらい用意できるか資金調達はどうするか、月にどれくらいの家賃収入を得て、ローンはいつ頃までに返済したいかなど、ある程度の資金計画を立てておきます。

先述の坪単価を参考に建築費を想定し、利回り計算もしてみてください。

表面利回り=年間家賃収入÷建築費×100

表面利回りは満室想定利回りのため空室や年間諸経費が加味されていませんが、おおむね10%以上あれば、収益物件として合格ラインといってよいでしょう。

2-2.建築を依頼する会社を選び、建築プランと概算プランを作成してもらう

ハウスメーカーやゼネコンなど、建築を依頼できる業者の種類とそれぞれの特徴について説明します。

また、建築会社を選ぶコツやおすすめの企業についてはマンション建築会社の記事でも紹介していますので、そちらもご確認ください。

2-2-1.ハウスメーカー

ハウスメーカーのマンション建築は、設計から施工までを一括で請け負う設計施工一貫方式が一般的です。

マンションやアパートを専門に請け負う部門があるため、多くの技術や情報が蓄積されており、安定した品質が期待できます。

その際、数社にプランを依頼して比較検討することをおすすめします。

どのハウスメーカーを選ぶか比較検討する方法については、記事後半で解説します。

2-2-2.ゼネコン

個人で不動産投資用のマンションを建てる場合は、準大手や中堅ゼネコンが対象となります。

公共工事などを手掛けているため、高い技術力を持っているのが特徴です。

ハウスメーカーと同様、設計施工一貫方式で行われます。

ただしゼネコンの場合、本プランや概算プランの作成にも時間と労力を要するため不確定な依頼を敬遠する企業も多いです。

複数社を比較するのではなく、最初から1社に絞って依頼するほうがよいでしょう。

2-2-3.設計事務所

建物のデザインや空間構成を重視する場合は、設計事務所に依頼します。

この場合は設計事務所が設計し、中堅ゼネコンや地元建設会社が施工をする設計施工分離方式で、設計事務所が図面を作成し、建設会社数社へプラン提出を依頼します。

計画書は設計事務所とオーナーさまで開封し、比較検討した上で施工会社を決定します。

デザイン優先にすると、ほかの建物と差別化を図ることができ、人目をひくマンションになることがメリットです。一方、高額になりすぎてしまうことがあるため注意が必要です。

実績豊富な大手ハウスメーカーの「マンション建築プラン」

2-3.請負契約後の実施設計と本プラン作成

依頼先を決定した後は工事請負契約を交わします。

2020年4月1日に施行された改正民法により、契約書の内容がこれまで以上に重視されるようになったので、契約書にはしっかりと目を通し、内容をきちんと理解しておく必要があるでしょう。

参考資料:国土交通省「契約不適合責任」

2-4.不動産投資ローンの融資申し込み

工事請負契約前に、あらかじめ不動産投資ローンのことを調べて金融機関に相談しておいてください。

工事請負契約の後に本審査を受け、正式に融資の申し込みをします。

ハウスメーカーの提携ローンは比較的審査に通りやすいといわれていますが、最終的には金利や各種手数料、保証料などを比較して、より有利なローン商品を選ぶとよいでしょう。

2-5.建築工事の流れ

施工会社が決まってローンの審査に通り、建築確認が下りたところで、いよいよ着工です。

マンション建築工事は、以下のような流れで進んでいきます。

2-5-1.準備工事

着工したら、最初に行うのが準備工事です。

地盤調査や埋設物の調査、工事によって近隣の建物に不具合などが生じないかどうかの調査や、法令関係の事前協議・各種届け出もこの段階で行われます。

設計者立ち会いのもと、現況測量により境界や建物の位置、レベル(高さ)の確認も行います。

2-5-2.杭工事、土工事など

地盤調査の結果にもとづいて、杭を打ち込みます。これが杭工事です。

杭打ちのあとは掘削工事を行い、構造体の基礎を作る前に「捨てコンクリート」を平らに流し込みます。

このコンクリートは強度に直接は影響しませんが、基礎工事の作業をしやすくするために必要となります。

なお、建て替えの場合や敷地内に古い建物や擁壁などの構造物がある場合には、杭工事に先立って解体工事を行います。

2-5-3.躯体・外装・内装工事

建築工事で最初に行われるのが躯体工事です。

まずは鉄筋と型枠を組んでコンクリートを流し込み、基礎をつくります。鉄筋コンクリート造のマンションであれば、1階から上の部分の躯体も同じようにつくっていきます。鉄骨造の場合はクレーンを使って鉄骨を組んでいきます。

躯体部分ができると一気に建物が仕上がったように感じますが、このあとの仕上げ工事や設備工事に比較的時間を要します。

1階部分の外装仕上げ工事からスタートし、順を追って上階に進んでいきます。外装が仕上がり雨水が侵入する心配がなくなったところで、内装仕上げ工事に入ります。区画ごとの間仕切り壁を設置し、下地、建具、ボード、内装材の順で仕上げていきます。

2-5-4.設備工事

設備工事は、躯体・外装・内装工事と並行して進めていきます。

躯体工事に合わせて配線や配管などの工事を行い、内装工事の進捗を見ながら設備機器の取り付けなどの作業を行います。

共用部分あるいは各住戸のコンセントやスイッチ、照明器具といった電気設備、エアコンや換気設備などの空調設備、トイレ・バス・洗面・キッチンなどの給排水衛生設備などがこれにあたります。

マンションの場合、建物の規模によって昇降機(エレベーター)の設置工事や防災設備工事も必要となります。

2-5-5.外構工事

戸建て住宅の場合、外構工事は別途工事扱いとなることが多いですが、マンションの場合は建築工事とひとまとめに計画する必要があります。

駐車場のアスファルト舗装やアプローチのブロック・石の敷き込み、コンクリート敷きをはじめ、フェンスやブロック塀を施工したり、駐輪場や外部物置・ゴミボックスを設置したりといったものや、植栽による緑化工事も外構工事に含まれます。

2-6.検査後、引き渡し

ここまでで工事は終了です。あとは竣工検査を行って、オーナーへ引き渡しとなります。

引き渡しまでの間に、管理の委託先も決定しておくとよいでしょう。

ここまでご紹介したマンション建築の流れと基礎知識に関しては、マンション建設の工程の記事でも詳しく解説していますので、そちらもぜひご確認ください。

3.マンション建築費用を抑えるポイント

マンション建築のコストダウンを図るとその後の回収、利回り向上などにとって有利に働きます。

以下、マンション建築の費用を抑えるポイントについて説明します。

3-1.複数のハウスメーカーから建築プランを提案してもらう

マンション建築を手掛ける会社はそれぞれ得意とするジャンルが異なります。

プラン提示に伴う建築費用にもばらつきが発生するため、複数の会社からプラン提案を受けて比較検討することがおすすめです。

同じ予算でのプラン提示でも、より希望に沿ったプランであればその後の収益に良い影響が出る可能性があります。

複数の大手ハウスメーカーが「建築プラン」を提案

3-2.構造・設備を複雑にしない

マンションの建物形状は長方形が最も建築費用が安くなるのが一般的です。

その他、構造・設備面で建築費用が抑えられるポイントを以下に解説します。

3-2-1.ようかん型をとる

ようかん型マンションとは、長方形の建物形状をしたものを指します。

四角いようかんを積み上げたような形状であることからこの名が付きました。

シンプルな構造から施工しやすく、コストダウンが図れます。

また、耐震面でも強度を高めやすいこともメリットです。

3-2-2.地下フロアを設けない

地下を作ると建築費用がかさみます。

土留めにかかる費用や搬出した土の処分費用などのほか、構造のための費用や排水設備などの地下フロア設置のための費用も上乗せになるため、負担が増えるのが一般的です。

3-2-3.外廊下を採用する

共用部分となる廊下を外廊下にするとコストダウンが図れます。

壁面を余分に設置せずに済み、換気システムなども不要であるため、内廊下に比べて設備面の費用を多く削減できるでしょう。

3-3.内装をシンプルにまとめる

内装にこだわると建築費用は高くなりがちです。

内装をどこまで充実させるかについては費用面からもよく検討しましょう。

3-4. VE・CD提案を受ける

建築会社が決まっても、まだ工事費を下げることは可能です。

それは、建築会社や設計者からVE・CD提案と呼ばれる減額提案を受けるという方法です。

VEはValue Engineeringの略で、本質的な価値や機能を落とさずにコストを削減することを言います。

例えば、マンションのエントランスの床材を「大理石」から「大判タイル」に変更するなどがVEに該当します。

タイルの中でも、比較的見栄えの良い大判タイルを使うことで、本質的な価値や機能を落とさずにコストを削減することが可能です。

CDはCost Downの略で、要はコストの削減です。

例えば、マンションで全室設置していたウォシュレットを取り止める等がCDに該当します。

実際にVEやCDの境界は明確ではありませんが、コスト削減を総称してVE・CDと呼ぶことが多いです。

設計者や建築会社はVE・CD提案を日常的に行っていますので、VE・CD提案は無料で対応してくれます。

ただし、VE・CD提案を了承するには、マンションオーナーとしての判断が必要となります。

例えば、全室ウォシュレットを取り止めることで、入居者募集に悪影響を及ぼすようであれば、そのVE・CD提案は却下すべきです。

また、お風呂の追い炊き機能のように、無くても入居者募集に影響を与えないようなものであれば、そのVE・CD提案は了承することになります。

VE・CDを判断するサジ加減は少し難しいです。

VE・CDをやり過ぎれば、質の低い賃貸マンションとなり、今後の賃貸経営に悪影響を及ぼします。

もし、管理会社が決まっているようであれば、管理会社の意見も取り入れながら仕様を決めていくのが一番良いです。

4.投資利回りを上げる方法

マンション建築では、建築費を下げると同時に、収益性を上げて利回りを向上させることが重要です。

この章では、収益性を向上させ、投資利回りを上げる方法について解説します。

4-1.貸床面積を最大化する

投資利回りを上げるには、賃床面積を最大化させることがポイントです。

マンションの中には、賃貸に貸すことができる専有部分と、廊下や階段、エレベーターのように貸すことができない共用部分が存在します。

実際に入居者の部屋になる「専有部分の面積」のことを、貸せる床という意味で「貸床面積」と呼びます。

同じ大きさの建物でも、貸床面積を最大化すれば稼げるマンションとすることができます。

貸床面積を最大化するには、階段やエレベーターの配置が特に重要となってきます。

設計プランを何パターンか描いてもらい、最も良いプランを選ぶようにしましょう。

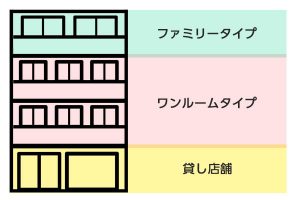

4-2.ファミリータイプは上層階に配置する

賃貸マンションは、ワンルームマンションが賃料単価も高く、賃貸需要も強いため、収益性はワンルームマンションが一番良くなります。

マンション計画では、原則として全ての住戸をワンルームとすることが望ましいですが、条例で一部にファミリータイプの部屋を作らなければならない市区町村も存在します。

ファミリータイプは部屋が広いことにより賃料単価も低く、賃貸需要も弱いため、収益性を下げる原因になります。

マンション全体の収益性を上げるためには、ファミリータイプの部屋は最上階などの上の方の層に配置することがセオリーになります。

賃貸マンションは、一般的に階数が高いほど賃料を高く設定することが可能です。

上階ほど眺望や日照の条件が良いため、賃料も上げやすく貸出需要も比較的強いからです。

ファミリータイプを低層階に配置してしまうと、常時空室となってしまうリスクがありますので、注意が必要です。

条例上、作らなければならないファミリータイプはなるべく上階に配置し、全体の賃料を底上げするようにしましょう。

4-3.店舗の誘致を検討する

賃貸マンションの収益性を向上させるためには、1階に店舗を誘致できないかどうかを検討することが重要です。

賃料単価は、一般的に住居よりも店舗の方が高めです。

また、住居の場合、1階は賃料も低く、防犯面からも貸しにくい部屋となりがちです。

そのため、もし1階に店舗を誘致できるような立地であれば、1階を店舗とすることをおすすめします。

1階が店舗で、上層階が賃貸マンションとなっているようなマンションは、通称「下駄ばきマンション」と呼ばれます。

下駄ばきマンションの中でも、特に1階にコンビニが入っているようなマンションは利便性が高いため、2階以上の入居も良くなります。

店舗区画を入れるかどうかについては、設計の初期段階で検討を行います。

事前に市場調査を行い、店舗の出店可能性がある場所であれば、店舗側と出店条件を固めた上で、建物設計に反映していきます。

店舗に関しては、通常、土地活用を提案する企業が調査をしてくれます。

提案企業に対して、店舗の需要がないかどうかを調査してもらうようにして下さい。

なお、店舗区画については、基本的には1階のみで留めるべきです。

店舗は2階以上になると、途端に賃貸需要が弱くなります。

2階まで店舗としてしまうと2階の部分の入居者獲得が、後に大苦戦してしまうリスクがあります。

「1階に店舗を招致できる?」「どうすれば安く建てられる?」「設備はどのグレードが良い?」

5.マンション建築を計画する上での注意点

マンション建築には、建築基準法、その他法令や耐震強度など、遵守すべきさまざまなルールがあります。

万が一のことがあれば多大な負担がかかることになるため、トラブルを未然に回避する方法も考えておかなければなりません。

5-1.建築基準法を遵守しているか

建築物の設計も施工もプロの仕事であり、任せておけば大丈夫と考えている方々も多いかもしれません。

しかし、完成後、あるいは竣工後建築基準法違反が発覚するケースもあります。

施工中の変更による違法性が検査で発覚した場合には融資を受けることができなくなり、工事もストップします。

無理な変更を要求したなど特別な理由がない限りオーナー自身の責任を問われることはありませんが、設計者や施工会社と裁判で争うことになると大きな負担となってしまいます。

5-2.耐震基準を満たしているか

マンションの耐震強度不足の問題は後を絶ちません。

新築のマンションで強度不足が起きてしまう原因としては、設計士による構造計算ミスや耐震偽装といった問題が挙げられます。

もし、引き渡しを受け賃貸経営をスタートしたあとで耐震強度不足が発覚した場合には、補修のためにいったん入居者に退去してもらう必要があります。

補修の費用は施工会社が負担するとしても、引っ越し費用など退去にかかる費用をオーナーが自己負担することになる可能性もゼロではありません。

5-3.信頼性の高い会社に依頼する

違反建築や強度不足に関しては、オーナー自身の努力で防ぐことが難しい問題です。

このようなリスクをなくすために求められるのは、設計や施工を担当するハウスメーカーの誠実な企業体質です。

技術力があり、信頼性の高いハウスメーカーに依頼することで、このようなリスクをある程度回避することができます。

次章では、優良なハウスメーカーを選ぶ方法について解説します。

6.間違いのないマンションを建築できるハウスメーカーを選ぶためのポイント

マンションの建築にはいくつものプロセスがあるため、多くのオーナーの方々が「複雑だ」「難しい」と感じています。

マンション建設を大きなトラブルなく成功させるためには、マンション建築の一連の流れについて、まずはオーナー自身が理解を深めることが大切です。

さらに、「優良なハウスメーカーを選ぶこと」も、トラブル防止に直結する重要な要素です。

以下、「安心して相談できるハウスメーカー」を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えします。

6-1.ハウスメーカーの提示する「経営プラン」

多くの大家さんはマンションを建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが、出来上がった後の収益を左右する要素として「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。

各メーカーが提示しているランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことがコツです。

(各社ごとに、意外なほど内容の差があるのがお分かりいただけるはずです)

「マンション経営プラン」をオーダーメードで作成

6-2.ハウスメーカーの規模

マンション経営は長期で取り組む必要があるため、大手マンション建設会社に依頼するなど、ハウスメーカーの規模や安定性についても確認しておきましょう。

長い期間、安心してサポートを任せるには、ある程度の規模があり、安定した経営基盤のある会社に任せるのが安心です。

ハウスメーカーの評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。

特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。

6-3.問い合わせへの対応

問い合わせへの応対が手厚い会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。

気になるハウスメーカーがあれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれぐらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。

この記事のカテゴリトップへ