賃貸併用住宅を成功させる間取りとは?設計する際のポイントと注意点を解説

賃貸併用住宅とは、自宅と賃貸住宅が1つになった建物のことです。賃貸併用住宅を成功させるためには、間取りをしっかりと検討することが重要です。

間取り次第では、プライバシーや騒音問題が発生したり、入居者が見つかりにくくなったりする可能性もあります。

本記事では、賃貸併用住宅の間取りのタイプや成功させるためのポイント、注意点をわかりやすく解説します。

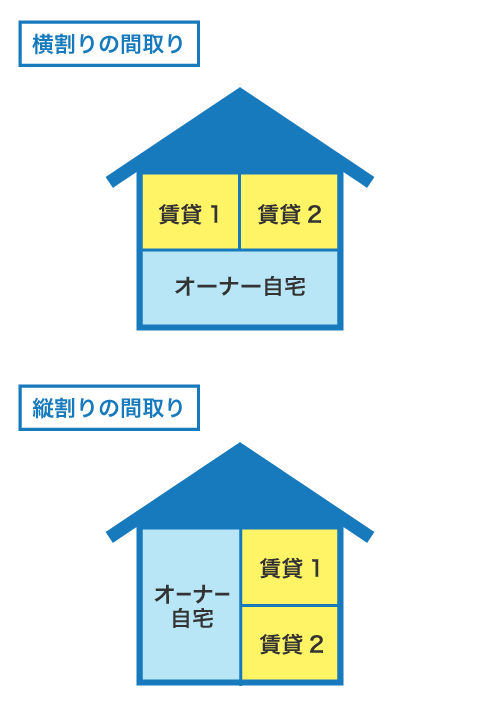

- 横割り:1階を自宅、2階を賃貸のようにフロアで分けるタイプ

- 縦割り:建物を縦に分け、一方を自宅、他方を賃貸にするタイプ

詳しくは1.賃貸併用住宅の間取りタイプにて解説しています。

- プライバシーの問題に対応する

- 騒音対策を意識する

- 入居者が好む外観にする

- エリアやターゲットのニーズに対応する

詳しくは2.賃貸併用住宅の経営を成功させる4つのポイントにて解説しています。

- 住宅ローンを利用するための条件

- 自治体ごとの地域の規制などを考慮する

- 複数の会社のプランを比較する

詳しくは3.賃貸併用住宅の間取り、3つの注意点にて解説しています。

1.賃貸併用住宅の間取りタイプ

賃貸併用住宅の間取りには、横割りと縦割りの2つのタイプがあります。

タイプによって特徴が大きく異なるため、賃貸併用住宅を成功させるためには理解が欠かせません。まずは、賃貸併用住宅の間取りごとの特徴について解説します。

1-1.横割りの間取り

横割りの間取りとは、自宅部分と賃貸部分をフロアで分けるタイプのことを指します。例えば、1階を自宅、2階を賃貸にする、あるいは1階を賃貸、2階を自宅にするというパターンが考えられます。

この間取りのメリットは、各フロアに広めの空間を確保できる点です。また、賃貸部分を複数に区切り、戸数を増やしやすいことも魅力です。戸数を増やすことで、収益性を高めやすくなるでしょう。

収益性を高めたい場合は、1階部分を自宅、2階部分を賃貸にするパターンを選択することをおすすめします。賃貸住宅では一般的に、1階よりも2階のほうが人気が高く、家賃を高く設定できる可能性があるためです。

1-2.縦割りの間取り

縦割りの間取りとは、建物を縦に区切り、一方を自宅、他方を賃貸住宅にする間取りのことです。左右で空間を完全に分割するため、生活音や視線を気にせず生活できるのが大きなメリットです。

縦割りでは、上下に位置する部屋で生じるような騒音のストレスがありません。また、自宅と賃貸住宅の入り口を完全に分ける選択も取りやすいため、プライバシーの確保に優れています。

2.賃貸併用住宅の経営を成功させる4つのポイント

賃貸併用住宅の経営を成功させるためには、次の4つのポイントへの対応が非常に重要です。

- プライバシーの問題に対応する

- 騒音対策を意識する

- 入居者が好む外観にする

- エリアやターゲットのニーズに対応する

それぞれのポイントを詳しく見てみましょう。

2-1.プライバシーの問題に対応する

賃貸併用住宅におけるプライバシーは、オーナーと入居者の双方にとって重要な問題です。近年は、プライバシーを重視する傾向が特に強まっているといえるでしょう。

例えば、建物の入り口を共用とすると、顔を合わせる機会が増え、お互いにストレスを感じる可能性があります。その他の共用部分が多い場合も同様です。

お互いのプライバシーを守るためには、「入り口や通路を完全に分離する」「フェンスや壁で視線を遮る」といった工夫が必要です。庭がある場合は、植栽や壁などでオーナーと入居者がお互いに見えなくする方法も有効でしょう。

2-2.騒音対策を意識する

賃貸併用住宅では、生活音によるトラブルが少なくありません。オーナー自身も入居者も、お互いの生活音を気にすることなく快適に暮らせるよう、騒音対策には力を入れる必要があります。

具体的には、壁や床に防音効果のある資材を使用することが重要です。また、間取りを工夫して、階段や廊下のような音の出やすい部分と居住空間をできるだけ分離するといった工夫も効果的でしょう。

騒音対策の面からも、間取りを縦割りにし、左右で空間を分割する方法は有効だといえます。

2-3.入居者が好む外観にする

賃貸併用住宅を建てるにあたっては、つい自分の好みの外観にしたくなるものですが、賃貸経営を成功させるという観点からは、入居者の好みに合わせた外観にすることも重要です。

入居者が賃貸物件を選ぶ際、外観は重視される項目の一つです。賃貸併用住宅の場合、一般的に一戸建て風の外観よりも、集合住宅のような外観のほうが好まれる傾向があります。

シンプルでモダンなデザイン、明るい色調の外壁などは、多くの入居者から支持されやすいでしょう。また、周辺の街並みに調和した外観にすることも大切です。

2-4.エリアやターゲットのニーズに対応する

賃貸併用住宅の経営について考える際は、物件を建築するエリアの特性を考慮することが重要です。エリアによって、想定される入居者層が異なるためです。

例えば、近くに大学や専門学校があり、学生の入居が見込まれる場合は、ワンルームタイプにするのがおすすめです。通勤に便利な立地で、社会人の入居が見込まれる場合は、1Kや1DKが適しているでしょう。

また、学校や公園などに近く、子育てしやすいエリアの場合は、ファミリー層を想定し、広めの間取りにすることも考えられます。事前に周辺環境を調査し、ターゲット層のニーズに合った間取りを検討しましょう。

3.賃貸併用住宅の間取り、3つの注意点

賃貸併用住宅の間取りを考えるにあたっては、次のとおり3つの注意点があります。

- 住宅ローンを利用するための条件

- 自治体ごとの地域の規制などを考慮する

- 複数の会社のプランを比較する

それぞれの注意点を詳しく解説しましょう。

3-1.住宅ローンを利用するための条件

賃貸併用住宅を建てる際の資金調達方法には、主に住宅ローンとアパート・マンション経営向けのローン(アパートローン)の2種類があります。一般的に、住宅ローンのほうが金利が低い傾向にあるため、住宅ローンを利用できれば大きなメリットを得られます。

賃貸併用住宅でも住宅ローンの利用は可能ですが、一定の条件を満たす必要があります。多くの金融機関では、自宅部分が建物全体の50%以上であることを条件としています。

自宅部分の面積が50%を下回ると、住宅ローンではなく、アパートローンを利用することになります。住宅ローンを利用したい場合は、間取りの設計段階から注意が必要です。

3-2.自治体ごとの地域の規制などを考慮する

賃貸併用住宅を建てる際は、建築基準法に加えて、自治体ごとの地域規制も考慮する必要があります。特に重要なのが、建ぺい率と容積率でしょう。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。一方の容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。これらの数値は、用途地域によって上限が定められています。

例えば、閑静な住宅街に指定されている地域では、建ぺい率や容積率が低く設定されている場合があり、希望する規模の賃貸併用住宅を建てられない可能性もあります。事前に地域の規制をしっかりと確認しておきましょう。

3-3.複数の会社のプランを比較する

賃貸併用住宅の建築を依頼できる会社は複数あり、それぞれ得意とするタイプやエリアが異なります。そのため、同じ要望を伝えても、提案されるプランは会社によって大きく異なるでしょう。

より良い賃貸併用住宅を建てるためには、複数の会社のプランを比較検討することが重要です。間取りや設備、デザインだけでなく、費用やアフターサービスなども比較ポイントとなります。

それぞれの会社の強みや弱みを理解し、自分のニーズに合った会社を選びましょう。複数の会社から提案を受けることで、選択肢が広がり、より満足度の高い賃貸併用住宅を実現できるはずです。

まとめ

賃貸併用住宅は、間取りによって生活の質や経営の成功が大きく左右されます。自宅スペースと賃貸住宅スペースをどのように配置するか、プライバシーや騒音対策はどうするかなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。

住宅ローンや地域の規制なども理解したうえで、複数の会社のプランを比較検討し、自分にとって最適な間取りを選びましょう。

賃貸併用住宅は、間取りのポイントを理解して計画的に建築すれば、快適な暮らしと安定収入を実現できる魅力的な選択肢となります。

関連キーワード

関連記事

-

-

【徹底解説】ヘーベルハウス賃貸経営のメリットは?オーナー評判も紹介

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- ハウスメーカー

-

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 費用

-

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 節税

-

【徹底解説】ハウスメーカーでの賃貸住宅建設が向いているのはこんな人

- 2025.01.29

- アパート・マンション建築