土地を貸すための借地契約を結ぶ場合、利用目的や期間によっていくつかの選択肢があります。

定期借地権・普通借地権はそれぞれ賃料相場などにも大きな違いがあるため、損をしないようあらかじめしっかりと把握したうえで進めましょう。

本記事では、借地権の種類や土地賃貸借契約を締結するまでの流れを解説します。長期間の借地契約でトラブルにならないコツも紹介しますのでぜひ参考にしてください。

- 普通借地権

- 定期借地権

詳しくは1.借地権の種類にて解説しています。

- 土地の活用方法を決める

- 賃料を決めて借主を探す

- 賃貸借契約書を作成する

詳しくは3.土地の賃貸借契約を締結する流れにて解説しています。

- 記載内容を網羅した書面で契約を交わす

- 借地契約に強い不動産会社に相談する

詳しくは4.借地契約でトラブルとならないコツにて解説しています。

契約期間が長期になりやすい借地契約では、適正な賃料設定に加え、契約期間中トラブルにならないため必要事項を網羅した賃貸借契約書が重要です。

1.借地権の種類

建物を建てる目的で、地代を払って他人から土地を借りる権利のことを「借地権」といいます。

駐車場経営や資材置き場として活用する場合、借地権は発生しません。

土地賃貸借契約の借地権は、契約期間や建物の用途に応じて普通借地権と定期借地権に分かれます。

1-1.普通借地権

借地権のなかでも、普通借地権は、当初の契約期間満了時に契約の更新がある点が特徴です。当初の契約期間は30年以上、更新1回目の後の契約期間は20年以上、2回目以降は10年以上の期間を定める必要があります。

土地オーナーが契約の更新を拒否するためには「正当事由」が必要です。正当事由の有無は、土地オーナー、借主双方の土地を使用する必要性そのほかの事情を考慮して判断されますが、なかなか認められないのが実情です。

また、普通借地権の賃料(地代)収入は定期借地権と比べて低く、住宅用地では固定資産税の3倍程度に設定されることも多くあります。

普通借地権の賃料相場は、ほかの土地活用と比べて高い収益性が見込みにくい借地事業のなかでも、特に低くなる傾向です。

1-2.定期借地権

定期借地権は、契約の更新がなく、契約時に定めた期間満了により終了する契約形態です。

定期借地権には、次のものがあります。

| 種類 | 建物の利用目的 | 契約期間 | 契約終了 |

| 一般定期借地権 | 制限なし | 50年以上 | 期間満了による |

| 事業用定期借地権 | 事業用の建物に限る | 10年以上50年未満 | 期間満了による |

| 建物譲渡特約付借地権 | 制限なし | 30年以上 | 建物譲渡による |

「“定期借地権の解説”.国土交通省. (参照2024-12-17)」をもとに、HOME4Uオーナーズが独自に作成

一般定期借地権は、建物の利用用途が制限されておらず、契約期間は50年以上と長期になります。

一方、事業用定期借地権は、事業用途の建物所有を目的とする借地権で、居住用の建物には使えません。飲食店や倉庫、工場といった建物に利用できます。

契約期間の幅がありますが、30年未満の事業用定期借地権を設定する場合、契約の更新や存続期間の延長、建物買取請求権などの規定は、適用されません。

建物譲渡特約付き借地権は、契約期間満了後に、建物を地主が買い取る特約をつけた借地権です。一般定期借地権や事業用定期借地権にも適用可能な建物譲渡特約の有効要件を定めたものと考えておけばよいでしょう。

定期借地権は、契約期間の更新ができない分、普通借地権より地代相場は高くなります。特に、契約期間の自由度が高く、事業用目的に限定される事業用定期借地権の地代は、土地価格の6%程度と高い傾向にあります。

そのため、土地活用の収益性や将来の土地活用の可能性の点を考えた場合、事業用定期借地権の活用がおすすめです。

2.駐車場や資材置き場として貸す方法もある

借地事業では、建物を建てず駐車場や資材置き場として土地を貸す方法もあります。

建物の利用を目的としない土地を「貸地」といい、借地権は発生せず借地借家法の適用はありません。貸地に適用される法律は、民法の賃貸借の規定になります。

民法では、賃貸借契約の期間は50年を超えることはできませんが(民法第604条第1項)、契約期間の下限については定めはなく、当事者間の合意で自由に決めることが可能です。

借地権を設定した場合、短くても10年以上の契約期間となるため、何年か後に土地を使いたい場合などは、貸地として活用する方法もあります。

3.土地の賃貸借契約を締結する流れ

借地事業を始めるとしてどのように進めていけばよいのでしょうか。ここでは土地の賃貸借契約を締結するまでの流れについて解説します。

3-1.土地の活用方法を決める

借地事業を始めるとしても、土地利用の目的や契約期間にはさまざまな選択肢があります。

立地や自身のライフプランを踏まえ、契約形態や契約期間など、最適な土地活用方法を見極めましょう。

そのためには、まず不動産会社など土地活用の専門家に相談することをおすすめします。複数の会社に相談し比較することで、より効率的に土地活用計画を立てることができます。

「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、最大10社の厳選された会社から土地活用プランの提案を受けることができます。

簡単な土地情報を入力して気になる企業を選ぶだけで請求でき、費用もかかりません。ぜひご活用ください。

3-2.賃料を決めて借主を探す

土地を貸す場合の賃料の決め方はいくつかあります。

- 類似の取引事例から算出

- 土地の期待利回り※から算出

- 借主の事業の収益性から算出

- 固定資産税・都市計画税から算出

※期待利回りは、投資額(更地価格)に対して1年間に生み出すと予測される利益の割合

賃料設定は収益性に直結するだけでなく、借主を探すうえでも重要です。一般の方では、適正な賃料を決めることは難しいため、不動産会社や不動産鑑定士など専門家に依頼しましょう。

また、状況次第では土地を借りたい方を探してから賃料を決めていく方法もあります。

3-3.賃貸借契約書を作成する

借主が見つかり契約条件で合意できれば賃貸借契約を締結します。

借地権を設定した場合の賃貸借契約への記載事項は次のとおりです。

| ・契約の目的(建物の種類・構造・床面積・用途)

・契約期間 ・賃料ならびに賃料の増減請求に関する事項 ・権利金の有無・金額・返還条件 ・保証金の有無・返還条件 ・建物増改築に関する規定 ・借地権の譲渡・転貸に関する規定 ・契約解除に関する規定(賃料の支払いを〇か月以上怠ったときなど) ・原状回復義務 ・契約の更新に関する規定 ※普通借地権の場合 ・連帯保証人 ・管轄裁判所 ・協議事項 |

「“土地賃貸借契約書”.一般社団法人日本民亊紛争等和解仲介機構. (参照2024-12-17)」をもとに、HOME4Uオーナーズが独自に作成

これらは基本的な内容で、実際には状況に応じて条項を追加する場合もあります。

契約書が作成できれば、貸主、借主、連帯保証人が署名・捺印のうえ、それぞれ保管します。

普通借地権では書面によらずに契約することも可能ですが、定期借地権については原則的に書面での契約が必要です。さらに事業用定期借地権については、公正証書によらなければなりません。

4.借地契約でトラブルとならないコツ

長期間に及ぶ借地契約では、途中さまざまな問題が発生しトラブルに発展する可能性があります。ここでは借地契約でトラブルにならないコツについて解説します。

4-1.記載すべき内容を網羅した書面で契約を交わす

一般的に借地契約は長期間となるため、記載すべき内容を網羅した書面で契約を交わすことがトラブル回避のコツといえます。

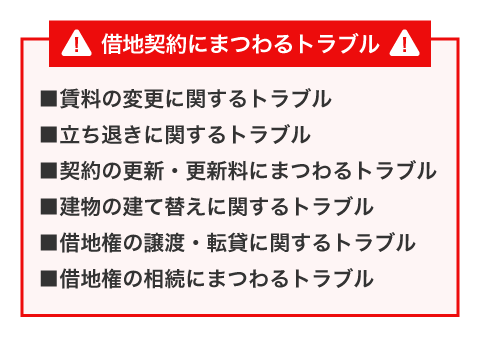

契約期間中に起こり得るトラブルとして、地代の増減や建物の建て替え・借地権の譲渡・立ち退きに関するものなどが挙げられます。

また、長期にわたる借地契約では、借主に相続が発生することもあるでしょう。この場合、借主の相続人が借地権を相続するため、借主が変わる可能性があります。

何か問題が発生した場合、まずは契約書の内容に従って話し合いが行われます。トラブルまで発展しないためには、あらかじめ必要事項を漏れなく記載した契約書で合意することが重要です。

4-2.借地契約に強い不動産会社に相談する

借地契約でトラブルにならないためには、借地契約に強い不動産会社選びが大切です。

アパート経営などと比べると収益性が見込みにくいとはいえ、賃料設定や借地契約の内容は、借地事業の成功を左右する重要なポイントです。

不動産会社のなかには売買や建物賃貸借を専門で取り扱い、借地契約の取引実績が少ない会社もあります。

「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、提携する全国約160社の専門企業から土地活用プランの提案を受けられます。複数のプランを比較検討するなかで、借地事業よりも収益性の高い土地活用の方法が見つかるかもしれません。

簡単な土地情報の入力だけで複数の事業プランを請求できますのでぜひご活用ください。

5.まとめ

土地を貸すときの借地契約には、普通借地権と定期借地権があり、収益性や将来の土地活用を考えた場合、定期借地権が有力な選択肢となるでしょう。

なかでも、契約期間の幅が広く賃料相場が高い事業用定期借地権がおすすめです。

最低でも10年以上の契約期間となるため、需要に合った最適な賃料を設定する必要があり、また、必要な記載事項を網羅した賃貸借契約書を作成しなければ、のちのち紛争になりかねません。

そのため、借地契約の実績や知識が豊富な不動産会社のサポートを受けましょう。

借地契約に精通する不動産会社であれば、賃料設定や節税対策を含めて、不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携したサポートも期待できるでしょう。

関連記事

-

「駐車場経営は儲からない」ってホント?儲かる駐車場経営の条件

- 2025.01.24

- 駐車場・駐輪場

-

- 2025.01.23

- アパート・マンション建築

- ノウハウ

-

アパート建築費の地域別・構造別坪単価相場は?建築費を計算する要素について解説

- 2025.03.24

- アパート・マンション建築

- 費用

-

太陽光発電で土地活用!他の活用法との比較とメリット・デメリット

- 2025.01.28

- その他活用

-