新築の建築物の品質を表す指標として「省エネ基準」と言われるエネルギー消費削減を目指した建築基準があります。省エネ基準は、第二次オイルショックの翌年1980年から導入されているもので、2021年4月に改正がありました。

そこで本記事では、改正省エネ基準について解説します。改正省エネ基準にかかわりの深いZEH、LCCM住宅についても触れている内容です。気になるコスト、補助金だけでなく、メリット・デメリットも詳しく解説しています。

住宅・ビル建築の際の検討の一助としてください。

改正省エネ基準とは?

改正省エネ基準とは、2021年4月に改正された、新築の住宅や集合住宅、ビルなどのエネルギー消費性能の基準となるものです。

詳しくは「改正省エネ基準とは?」で今回の改正点も含めて解説しています。

改正省エネ基準を満たす建物のメリットは?

改正省エネ基準を満たした建物で得られるメリットは以下の5つです。

【改正省エネ基準を満たした建物で得られるメリット5つ】

- 融資で有利に働く

- 税金の特例措置が適用される

- 補助金が受けられる

- 光熱費が削減できる

- 建物の長寿命化につながる

それぞれのメリットは「改正省エネ基準を満たすことで得られる5つのメリット」で紹介しています。

改正省エネ基準にするデメリットは?

改正省エネ基準に適用させるには以下の2つのデメリットを考慮する必要があります。

【改正省エネ基準に適用させるデメリット2つ】

- 建築コストがかかる

- ビルダーが指定されていることがある

デメリットがどのように作用するかは「改正省エネ基準を満たすことで生まれる2つのデメリット」をご確認ください。

改正省エネ基準を満たす住宅の種類は?

改正省エネ基準を高水準で満たす住宅のカタチには以下の3つがあります。

【改正省エネ基準を高水準で満たす住宅のカタチ3つ】

- ZEH(ゼッチ)

- LCCM住宅

- スマートハウス

それぞれの特徴は「改正省エネ基準を満たす注目の住宅のカタチ」で紹介しています。

目次

1.改正省エネ基準とは?

改正省エネ基準とは、「建築物省エネ法」に基づくエネルギー消費性能基準です。建築物のエネルギー消費性能向上を推進するための基準で、始まりは第二次オイルショック後の1980年までさかのぼります。

いずれ義務化する方向といわれる省エネ基準の概要について解説します。

1-1.改正省エネ基準の背景にある法制度

改正省エネ基準は、2021年4月に施行された「建築物エネルギー消費性能基準」のことです。

こうした基準は「建築物省エネ法」に基づいており、基準値はビル、住宅、集合住宅などに細分化しています。

基準は住宅性能向上や新技術の誕生などを背景に改正を重ねており前回の基準は値の大きな改正は2013年(平成25年)でした。その後2016年(平成28年)にも地域の見直しや一部地域の使用基準が変更になっています。

現行の改正基準は、平成28年基準と変わりません。したがって改正省エネ基準が平成28年改正を示すこともあることに注意が必要です。今回の改正では、基準の取り扱いや措置に変更があります。主な変更点は以下のとおりです。

【改正省エネ基準の主な変更点】

- オフィスビル等に対する適合義務を中規模建築物まで拡大

- 戸建て住宅等に対する説明義務を創設

- マンション等に対する届け出期限を着工の3日前までに変更

- 住宅トップランナー基準の対象を注文住宅や賃貸アパートにも拡大

この他にも、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みなどの導入も進んでいます。

より多くの建築物が改正省エネ基準を満たすことで、エネルギー資源の節約や快適な居住空間が実現でき、また、建物性能が向上することで建物の寿命が長くなる効果も期待されています。

1-2.住宅の省エネ基準

住宅の省エネ基準には以下の2つの視点があります。

【住宅の省エネ基準の視点2つ】

- 外皮平均熱還流率などで測る「外皮性能」

- 暖房エネルギー消費量などの効率化で測る「一次エネルギー消費性能」

この2つの基準を満たすことで、建築物省エネ法に定義されるエネルギー消費性能を満たしているとみなされます。

1-2-1.外皮(外壁や窓)性能

住宅に断熱性能の基準を満たした壁や窓を採用すると、外気温が室内温度に与える影響を抑えられるため、無駄なエネルギー消費を抑える効果が期待できます。

省エネ基準では、住宅の中の快適な温度の空気を外に逃がした量を測る「外皮平均熱還流率」に一定の基準値を設けています。これは、気候の地域差に対応して、1~8までの区分で地域ごとに分けている基準です。

計算式で表すと以下のようになります。

【外皮平均熱還流率の計算式】

= 単位温度差当たりの外皮総熱損失量 ÷ 外皮総面積

また、暑い季節の日射による室温の上昇を防ぐ効果を測る「冷房期の平均日射熱取得率」にも一定の基準値があります。

地域区分によって適正な基準値が定められていますが、寒くなる地域では冷房期の平均日射熱取得率の基準が設けられておらず、暑くなる地域では逆に外皮平均還流率の基準がありません。

冷房期の平均日射熱取得率の計算式は以下の通りです。

【冷房期の平均日射熱取得率の計算式】

=単位日射強度当たりの総日射熱取得量 ÷ 外皮総面積 × 100

1-2-2.一次エネルギー消費量に関する基準

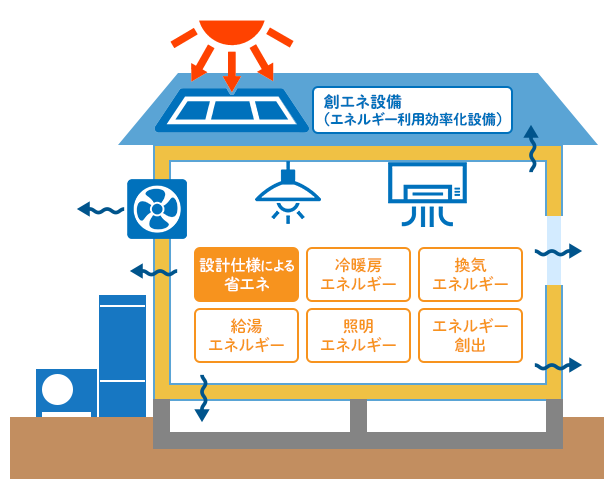

住宅での省エネ実現は、各種設備のエネルギー消費量による影響も受けます。そのため、住宅の省エネ基準には「一次エネルギー消費量性能」にも基準を設けています。

一次エネルギーとは、石油や天然ガスなど、消費しやすいよう変換される前の形態のことです。住宅で使用するのは一次エネルギー変換後の電気、灯油、都市ガスなどの二次エネルギーで、省エネ基準では二次エネルギー使用量の削減率を求めます。

「冷暖房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」を合計してエネルギー消費量を算出します。この数字から、エネルギー利用効率化設備(太陽光発電設備やコージェネレーション設備)のエネルギー創出による使用エネルギー削減量を差し引いた数字が「設計一次エネルギー消費量」です。

一次エネルギー消費性能(BEI)を求める計算式は以下のようになります。

【一次エネルギー消費性能(BEI)の計算式】

基準一次エネルギーとは、標準的な仕様の住宅のエネルギー消費量です。

2.改正省エネ基準を満たすことで得られる5つのメリット

建築時に改正省エネ基準を満たすと、以下のようなメリットが生まれます。

【改正省エネ基準を満たすことで得られるメリット5つ】

- 住宅ローンで有利に働く

- 税金の特例措置が適用される

- 補助金が受けられる

- 光熱費が削減できる

- 建物の長寿命化につながる

それぞれについて以下で解説します。

2-1.融資で有利に働く

一般的な戸建て住宅や賃貸併用住宅を建てるときに利用する住宅ローンや賃貸住宅向けのアパートローンでは、省エネ基準を満たしている場合に融資内容で優遇措置を受けられることがあります。

例えば、住宅金融支援機構(フラット35)の住宅ローンでは5年間、金利引き下げの対象となります。

また、アパートローンでも、省エネ基準を満たしており、子育て世帯をターゲットとしている賃貸住宅で利用できる商品などが設定されています。

2-2.税金の特例措置が適用される

税金の特例は、住宅ローン減税、所得税、登録免許税、不動産取得税などさまざまな優遇措置に適用されます。

| 税金の種類 | 対象の要件 | 優遇措置 |

|---|---|---|

| 住宅ローン減税 | 省エネ基準適合住宅 | 借入限度額の上乗せ (+2,000万円~1,000万円) |

| 所得税 | 低炭素住宅・長期優良住宅(新築) 一定の省エネ改修を行った住宅 |

性能強化費用相当額の10%を控除(上限あり) |

| 所得税 | 一定の省エネ基準を満たす住宅 | 最大25万円の減税 |

| 所得税(ローン) | 一定の省エネ改修工事または省エネ改修を含む長期優良住宅化リフォームを行った住宅 | リフォームの借入金の年末残高の2%~1% |

| 登録免許税 | 低炭素住宅・長期優良住宅 | 所有権移転登記税率0.1%~0.2% 所有権保存登記税率0.1% |

| 不動産取得税 | 長期優良住宅 | 課税基準から1,300万円控除 |

| 固定資産税 | 長期優良住宅 | 一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長(+2年) |

| 贈与税 | 一定基準の省エネ基準を満たす住宅 | 住宅取得等資金の贈与税非課税限度額1,000万円~500万円加算 |

参考:国土交通省資料「住宅・建築物の省エネ化に関する支援制度」p,3「住宅に係る省エネ関係税制(H30年度税制改正案)」「令和4年度国土交通省税制改正概要」

※低炭素住宅:外皮の熱性能が省エネ基準に適合していること、一次エネルギー消費量が省エネ基準よりも10%削減できることなどが要件

2-3.補助金が受けられる

省エネ基準を満たすと受けられる補助金にはさまざまなものがあります。適用条件がそれぞれに異なるため、どの補助金に申請できるかを計画段階で詰めておくことが大切です。

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業

-

対象:既存住宅の長寿命化に必要な費用

補助額:工事内容のうち補助工事単価を積み上げた額の1/3

上限100万円/戸(評価基準型)200万円/戸(認定長期優良住宅型)

「長期優良住宅化リフォーム推進事業【総合トップページ】」 - サステナブル建築物等先導事業

-

対象:先導的な技術にかかる建築構造等の整備費、効果検証等に必要な費用

補助額:補助対象費用の1/2

「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)」 - 地域型住宅グリーン化事業

-

対象:中小工務店でゼロ・エネルギー住宅(ZEH)等にするための費用

補助額:上限額140万円~110万円(住宅の型により異なる)

「地域型住宅グリーン化事業(評価)」

なお、優遇措置等は支援内容が変更になったり、期限の限定があったりします。

また、ZEHなどは自治体単位で補助金制度を設けていることもあります。建築物を建てるエリアの自治体に補助金制度があるかどうか事前に確認しておくとよいでしょう。

2-4.光熱費が削減できる

建築物が省エネ基準を満たすことは、環境への良い影響ができるばかりではありません。

通常、住宅で使うエネルギーは購入して消費するものです。外皮断熱性能を高めて失う熱を最低限に抑えたり、給湯設備の高性能化で消費エネルギーを減らしたりすれば、購入するエネルギーの量が減ります。

また、省エネ基準には創エネ設備の設置も加味されており、作った電力を自家消費することでも光熱費削減につながるでしょう。

賃貸集合住宅の場合、各戸で光熱費削減が可能です。賃貸の際の付加価値としても有益に働きます。

2-5.建物の長寿命化につながる

断熱性能を高めた住宅は結露などを減らす効果が高いため、建物が傷みにくくなります。建材のうち、断熱性能を確保したものの多くは耐久性能にも向上が見られます。省エネ基準を満たすべく建築した結果が、長寿命化にも配慮した住宅にもなるでしょう。

3.改正省エネ基準を満たすことで生まれる2つのデメリット

これから建てる建築物が省エネ基準に適応するようにするとなると、少ないながらもデメリットとなる部分が見えてきます。以下の2点です。

【改正省エネ基準を満たすことで生まれるデメリット2つ】

- 建築コストがかかる

- ビルダーが指定されていることがある

ビルダーが指定されていることがあることは補助金にかかわるデメリットです。以下で解説します。

3-1.建築コストがかかる

省エネ基準の住宅にするためにはコストがかかります。一般的な住宅仕様よりも高性能の建材を用いるためです。

高効率の住宅設備の導入なども高額にもなります。基準を満たすためにはエネルギー消費量を減らす必要があるため、太陽光発電など高額な創エネ設備の導入が前提となる場合が大半です。

コストの一部に対しての補助金制度もありますが、補助金が下りる前に支払い対応しなければならないこともあります。

3-2.ビルダーが指定されていることがある

国は省エネ基準などを満たす高性能住宅のビルダー(建築会社、ハウスメーカーなど)を増やしていきたい意向を持っています。いずれ、高性能住宅を標準化するに当たり、技術力を全体的に高めて普及を促したいためです。

そのため、認定ビルダーを対象とした補助金制度などを設けてサポートしています。

例えば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、国土交通省が認定したZEHビルダー/プランナーに依頼した建物でなければZEHだと認められません。そのため、ZEHを対象とした補助金制度を利用するには、認定のビルダーを見つけて依頼する必要があります。

4.省エネ基準に適合させるための費用

省エネ基準の建物にするためには、断熱性能の建材や高効率な住宅設備の導入を図らねばなりません。そのため、建築費用は一般的な住宅設備よりもある程度かかります。どの程度の費用の上乗せとなるか、建物の規模別の費用目安は次のとおりです。

| 建物区分 | 追加費用の目安 | 省エネ基準適合の費用割合 | 光熱費の 削減額目安 |

回収期間 |

|---|---|---|---|---|

| 大規模住宅 (30戸×70平米=2,100平米の共同住宅) |

約20万円/戸 (約3,200円/平米) |

約1.3% | 約1.1万円/戸・年 | 約20年 |

| 中規模住宅 (9戸×70平米=630平米の共同住宅) |

約26万円/戸 (約3,700円/平米) |

約1.5% | 約1.6万円/戸・年 | 約17年 |

| 小規模住宅 (120平米の戸建て住宅) |

約87万円/戸 (約7,200円/平米) |

約4% | 約2.5万円/年 | 約35年 |

参考:国土交通省資料「住宅の省エネ性能の実態等に関する 追加分析」p,9

5.改正省エネ基準を満たす注目の住宅のカタチ

補助金制度で対象になる、省エネ基準住宅にはいくつかの種類があります。

【改正省エネ基準を高水準で満たす住宅のカタチ】

- ZEH(ゼッチ)

- LCCM住宅

- スマートハウス

これらの住宅は、改正省エネ基準を高水準で満たす住宅のカタチです。

それぞれの特徴を解説します。

5-1.創エネも取り入れたZEH(ゼッチ)

ZEHはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略です。以下のような特徴があります。

【ZEHの特徴】

- 外皮の断熱性能を大幅に強化して外気温の影響を極力少なくさせる

- 高効率な住宅設備を導入して大幅な消費エネルギー削減を図る

- 太陽光や風力などを利用してエネルギーを創出する

これらを総合して年間の一次エネルギー消費量の収支を「ゼロ」にすることを目指した住宅です。

国は、2030年までに全ての住宅をZEH化することを目指して推進に取り組んでいます。

ZEH住宅は、改正省エネ基準を超える仕様で建築される住宅です。室内環境はより快適になり、結果的に建物の長寿命化も期待されています。

ZEHで賃貸住宅を建てる方法や補助金について、こちらで詳しく解説しています。

5-2.CO2排出量に配慮するLCCM住宅

LCCM住宅のLCCMはライフ・サイクル・カーボン・マイナスを意味しています。建築時点から住宅としての役目を終える廃棄の時まで、できる限り二酸化炭素排出を減らすよう配慮される住宅がLCCM住宅の定義です。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一つです。LCCM住宅を対象とした補助金制度もあります。

化石燃料などによるエネルギー創出時、二酸化炭素が排出されます。再生可能エネルギーの設備を設けることで、エネルギー創出時の二酸化炭素削減にも一役買うことも特徴です。

5-3.IT技術でエネルギー消費を最適化するスマートハウス

スマートハウスは、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)など、エネルギー消費を最適化する管理システムを導入した住宅のことです。省エネ基準を満たした性能の住宅でいっそうのエネルギー消費の効率化を図れる方法で、住宅業界でも注目を集めています。

エネルギー管理システムは、家電製品や電気自動車と連携させることも可能です。遠隔操作を可能にしたり、消費電力の多い家電の使用見直しにつながったりするメリットがあります。

スマートハウスを対象としている補助金制度は、自治体単位で行われています。

6.改正省エネ基準の補助金について相談できるハウスメーカーを選ぶポイント

省エネ基準を満たす建築物を建てるとなると、専門的な情報はもちろん、建築資金計画や補助金制度の確認、土地活用の仕方も含めて、親身に相談できる会社選びが大切になります。

特に補助金制度を利用する場合、細かな性能の計算を踏まえて条件に適用するようにしなければなりません。補助金に関しては多くの場合で、ハウスメーカーに代行を依頼できます。この際、実績が多ければ、手続きもスムーズに進むでしょう。ハウスメーカーを選ぶポイントはズバリ「実績」です。

省エネ基準もしくはそれに近い機能・性能の賃貸住宅を建てられるハウスメーカーを自分で調べるのは手間がかかります。手間なくスムーズに進めるなら、大手メーカーにまとめて建築プランの請求ができる「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」のご利用がおススメです。

「HOME4U オーナーズ」は、省エネ基準住宅やZEH住宅の建築実績を豊富に持つ大手のハウスメーカーと多数提携しており、最大10社から建築プランの提案を受けられます。

土地の条件にマッチした建築プランはもちろん、収益性や資金計画についてもアドバイスをもらうことが可能です。また、補助金などの優遇措置も合わせて相談できます。

複数のハウスメーカーや建築会社に問い合わせることで、「改正省エネ基準で賃貸住宅を建てたい」「できるだけ省エネ基準を満たした賃貸住宅にしたい」といった要望をかなえてくれるハウスメーカーに出会えるでしょう。

関連記事

-

-

- 2025.01.24

- その他活用

-

アパート建築費の地域別・構造別坪単価相場は?建築費を計算する要素について解説

- 2025.03.24

- アパート・マンション建築

- 費用

-

- 2025.01.23

- アパート・マンション建築

- ノウハウ

- 費用

-