所有しているだけで、活用していない土地を「遊休地」といいます。遊休地を放置すると、収益を生まないにもかかわらず、固定資産税をはじめとする管理コストを負担し続けることになります。

遊休地は資産の一つであるため、土地の特性や周辺環境に合わせて有効活用しましょう。

今回は、遊休地を活用するために確認すべきことや活用するメリット、活用で失敗しないためのポイントなどを解説します。

なお、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を利用すれば、全国にある土地活用の専門会社から、費用・収支のシミュレーションが含まれた「土地活用プラン」を取り寄せることができます。ぜひお試しください。

- 土地にはどのような法規制があるか

- 土地の広さはどの程度か、どのような用途で需要が見込めるか

- 周辺環境はよいか

詳しくは1.遊休地の種類にて解説しています。

- 収益を生んでいない資産を有効活用できる

- 雑草や不法投棄などで近隣に迷惑がかかるリスクを軽減できる

- 土地の管理コストを軽減できる

- 固定資産税と都市計画税の軽減と相続税の節税効果を見込める

詳しくは3.遊休地を活用するメリットにて解説しています。

- 遊休地活用の目的を明確にする

- 地域性を把握したうえでニーズを分析する

- 綿密な資金計画を立てる

- 土地活用の専門会社に相談する

詳しくは4.遊休地の活用で失敗しないための4つのポイントにて解説しています。

1.遊休地の種類

遊休地は、主に「宅地」「農地」「商業地・工業地」の3種類に分類されます。

| 種類 | 特徴 |

| 宅地 | アパート、マンション、事務所、店舗などの建物を建てられる |

| 農地 | 農業のみを目的として利用できる |

| 商業地・工業地 | 工場や倉庫、大型商業施設などの工業・商業の用途で用いる建物を建てられる |

土地の種類によっては、利用にあたっての制約があります。また、有効活用できる方法は土地の特徴によって異なるため、保有している遊休地の特徴を踏まえて活用法を考えましょう。

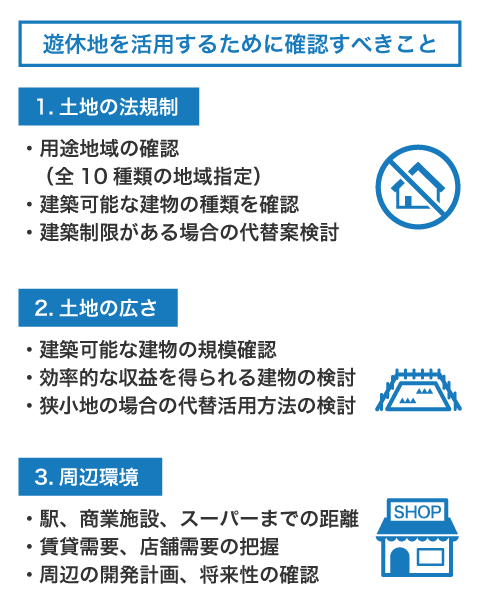

2.遊休地を活用するために確認すべきこと

遊休地を効果的に活用するには、土地の法規制を確認し、広さに応じて適した用途を考えなければなりません。

具体的に確認すべき内容を解説します。

2-1.土地の法規制

土地には利用上の法規制があるため、自由に建物を建てられるわけではありません。土地が属するエリアに応じて、どのような建物を建てられるか、反対に建てられない建物は何かを確認する必要があります。

都市計画法の「用途地域」では、10種類の地域を定めています。例えば、「第一種低層住居専用地域」は低層住宅のための地域で、低層住宅や小規模な店舗、小中学校などを建てられます。

ほかの例も挙げると、「工業専用地域」には住宅や共同住宅は建てられません。

2-2.土地の広さ

土地の広さ次第で、どのような建物を建てられるかが異なります。法規制上は建築可能でも、土地の広さに合っており、効率よく収益を得られる建物を建てなければ、遊休地を有効活用できません。

例えば、狭小地の建物は需要が乏しいと考えられます。この場合、狭い面積を有効活用できる駐車場とすることが選択肢の一つになるでしょう。

2-3.周辺環境

土地の周辺環境次第で、どのような建物にニーズがあるかが異なります。

賃貸物件を建てたくても、その地域の賃貸物件の需要が低く、借主が見込めないようであれば有効活用できません。また、店舗や事務所用の建物を建てたとしても、そもそも店舗や事務所の需要がない地域であれば空室が続いてしまうでしょう。

周辺環境からニーズを見極めたうえで、最適な活用方法を選択することが大切です。例えば、駅や商業施設、スーパーマーケットへの距離が近ければ賃貸住宅としての需要が高いと見込めるでしょう。

3.遊休地を活用するメリット

遊休地を活用できれば、機会損失の発生を防げます。一番に考えられるメリットは、賃料収入として経済的な利益を得られる点でしょう。

ほかにも、以下のようなメリットが期待できます。

- 固定資産税や都市計画税を軽減できる

- 雑草や不法投棄などで近隣に迷惑をかけるリスクを軽減できる

- 管理コストを軽減できる

遊休地の上に建物を建てれば、固定資産税と都市計画税の節税効果を見込めます。

具体的には、土地の上に住宅を建てれば固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1に減額することが可能です。加えて、賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地」となり、土地の評価額を下がるため、相続税対策になります。

また、遊休状態の土地であっても、所有者には管理責任があります。土地を放置して雑草が伸びたりごみの不法投棄があったりすると近隣に迷惑がかかり、トラブルに発展することや行政から指導を受けることがあるかもしれません。

その点、遊休地を適切に活用すれば、雑草や不法投棄などによる被害を受けるリスクを軽減でき、結果として管理コストも抑えられるでしょう。

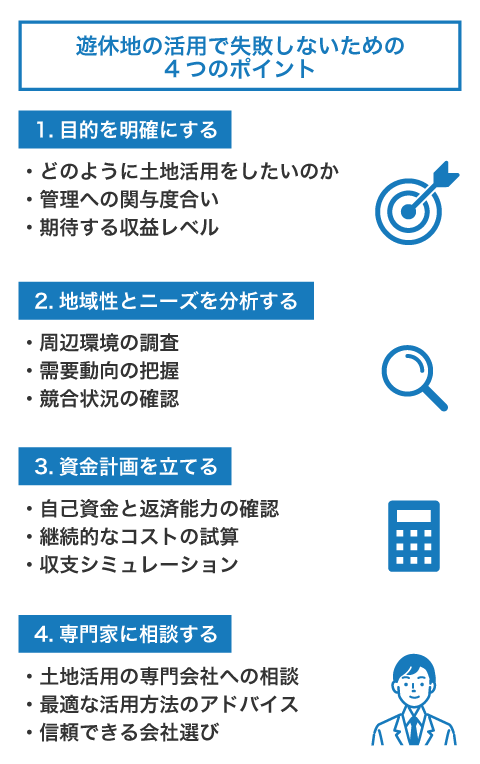

4.遊休地の活用で失敗しないための4つのポイント

遊休地の活用で失敗しないためには、活用の目的を明確にし、土地活用に強い専門会社に相談することが大切です。

遊休地の活用で失敗しないために意識するべき4つのポイントを詳しく解説します。

4.1遊休地活用の希望を明確にする

「どのように土地活用をしたいのか」「自分は管理に携わりたいのか」「どの程度の収益を期待しているのか」など、希望によって最適な活用方法は異なります。

| 希望・考え | 土地活用の例 |

| 「活用するならば、せっかくだからできるだけ着実に収益を得たい」 |

|

| 「手間をかけずにとりあえず活用してみたい」 |

|

| 「土地活用が難しいため土地を手放したい」 |

|

希望に応じた活用方法を選択しないと、想定する収益を得られなかったり、管理の時間をとられたりする可能性が考えられます。

関連記事:遊休地のビジネス活用例は?13種類の事例を紹介

4.2地域性とニーズを綿密に分析する

土地の地域性と周辺環境などを鑑みて、その土地に「どのようなニーズがあるか」を分析しましょう。

例えば、賃貸物件の経営を考えるなら、当該エリアに賃貸物件のニーズがあるかどうかの調査と分析が欠かせません。また。一人暮らし世帯が多いのかファミリー世帯が多いのかによって、どのような間取りの物件が適しているのかも異なります。

公共交通機関へのアクセスが悪い土地であれば、駐車場付きのアパートや戸建てのニーズが高いと考えられるでしょう。

4.3資金計画を立てる

ローンを組んで建物を建てる場合、用意できる自己資金や返済能力などを鑑みて、資金計画を立てる必要があります。この際、建築後に継続的に発生するコストも踏まえて考えましょう。

想定している収益に基づいて収支のシミュレーションを行い、希望通りの収益を得られるか確認することも欠かせません。なお、収支のシミュレーションを行う場合は、「表面利回り」ではなく「実質利回り」で判断しましょう。

4.4土地活用の専門会社に相談する

土地活用の経験がほとんどない場合、効果的な土地活用の方法を自分で判断するのは難しいと考えられます。自分で判断できない方やアドバイスがほしい方は、土地活用の専門会社に相談するとよいでしょう。

土地活用の専門会社は、土地の特性や広さなどに応じて、最適な活用方法をアドバイスしてくれます。所有者の実益につながる有益なアドバイスを得られる可能性が高いため、信頼できる会社に相談してみましょう。

土地活用のパートナーとなる企業を比較・検討するにあたっては、さまざまな土地活用に対応できる企業に提案を依頼できる「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」がおすすめです。

まとめ

遊休地を活用するには、まず土地の法規制を確認します。建設できる建物をリストアップしたうえで、土地の面積や周辺環境などに応じて、ニーズが見込まれる活用方法を選択しましょう。

遊休地の活用で失敗しないためには、遊休地活用の目的を明確にし、事前に資金計画を立てることが大切です。

また、自分だけで最適な活用方法を判断できない場合は、土地活用の専門会社に相談することをおすすめします。

関連記事

-

-

- 2025.01.23

- リフォーム・リノベ

-

【基礎から解説】アパート経営に必要な基礎知識一覧。検討すべき事項がすぐわかる!

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 費用

- ローン