近年、インターネットを介して様々な商品の個人売買が行われてきており、不動産も個人売買できるサイトが登場してきました。

不動産の個人売買は金額も大きく法律上の規制も簡単には理解しにくいため、買主・売主の双方ともリスクを被る可能性があります。

その一方、一部に限っては昔から個人売買が行われており、大きな問題が生じていないのも事実です。

不動産の個人売買には「しても良い取引」と「すべきではない取引」があり、違いをしっかりと認識する必要があります。この記事では、

- 個人売買をしても良いケース/すべきではないケース

- 不動産を個人売買するメリットとデメリット

- 個人売買を成功させるコツと取引の流れ

など、わかりやすく解説します。ぜひ最後までおつきあいいただき、ご自身のケースではどうすべきか、判断する材料にしていただければと思います。

不動産の個人売買はできる?

不動産の個人売買は可能です。ただしそれには「しても良い取引」と「すべきではない取引」がありますので、その違いをしっかりと認識しておく必要があります。

「しても良い取引」は、以下のようなケースです。

- 借地人に住宅を売る場合

- 隣地所有者に土地を売る場合

- 社長と会社の間で取引する場合

一方で、「すべきではない取引」は以下の通りです。

- 土地を第三者に売る場合

- 戸建てを第三者に売る場合

このような場合には個人売買は避け、仲介を依頼することをおすすめします。

詳しくは「不動産は個人売買できる?」にてご確認ください。

不動産を個人売買するメリット・デメリット

不動産を個人売買する場合には、メリットとデメリットがあります。

メリットは主に売主側にあり、以下の点が挙げられます。

- 仲介手数料を節約できる

- 取引内容やスケジュールの自由度が高い

一方、デメリットは売主側、買主側双方にありますので、いずれの場合も押さえておくことが必要です。

買主側のデメリットは以下のとおりです。

- 不動産に対して正確な判断がしづらい

- 住宅ローン審査が難航しやすい

売主側のデメリットは以下のとおりです。

- 売り出し価格で失敗しやすい

- 契約不適合責任の回避の仕方が分からない

- ローンが残っている場合は司法書士を手配する必要がある

- 印紙を貼り忘れやすい

詳しくは「不動産を個人売買するメリット・デメリット」の項目で解説しています。

不動産の個人売買を成功させるコツ

不動産の個人売買を成功させるには、以下のコツを押さえておく必要があります。

- 適切な価格を調査する

- 住宅瑕疵保険を付保する

- 契約書に免責事項を記載しておく

詳しくは「不動産の個人売買を成功させるコツ」でご確認ください。

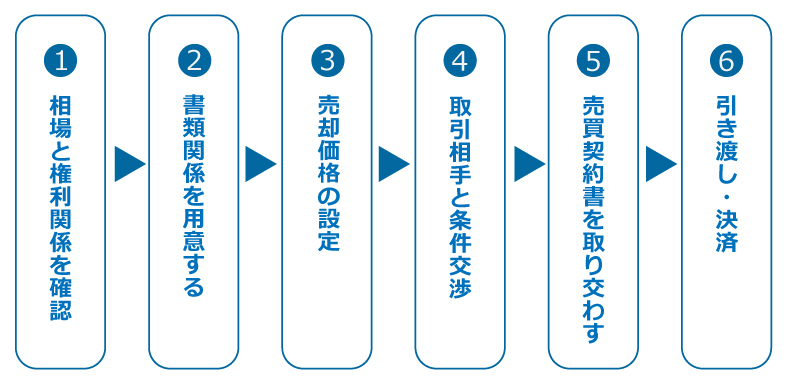

不動産個人売買の流れは?

不動産の個人売買は以下のような流れで進めます。

- 相場と権利関係を確認

- 書類関係を用意する

- 売却価格の設定

- 取引相手と条件交渉

- 売買契約書を取り交わす

- 引き渡し・決済

「不動産を個人売買するときの流れ」で各ステップについて詳しく解説しています。

不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)は不動産を売却したいユーザーが仲介してくれる不動産会社を見つけられるサイトです。

- 複数の不動産会社に一括で査定依頼できるため、一度に各社の査定額の比較ができ、一番高く売れる不動産会社をチョイスすることができます!

- 大手から地域密着型まで約1,500社の不動産と提携しており、エリアなどに応じて適切な不動産会社をマッチングすることも可能です。

- 19年の実績!NTTデータグループが運営する日本初の不動産売却一括査定サイトとして信頼のおけるサイトです。

この記事を書いた専門家

(株)グロープロフィット 竹内 英二不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

1.不動産は個人売買できる?

不動産の個人売買は難しい面があるものの、できなくはありません。ただし、個人での取引ではさまざまなポイントで注意しなければ、トラブルに発生する可能性は高いと言えます。

以下に、個人売買をしても良いケースとすべきでないケースをご紹介しますので、判断の材料としてください。

1-1.個人売買をしても良いケース

一部の個人売買は昔から良く行われており、特に大きな問題は生じていません。

この章では、個人売買をしても良いケースについて解説します。

1-1-1.借地人に住宅を売る場合

個人売買をしても良いケースとして、借家人に住宅を売る場合があります。

「戸建て賃貸」や「貸している分譲マンション」を借主に売るケースのことです。

長く借りて気に入った借主が、「買わせて欲しい」と要求をして来たような場合、元々不動産会社の仲介は、不測の被害を被ることから買主を守るために存在していますが、借主が買主であれば売主以上に物件のことを理解しているケースが多く、あえて不動産会社が物件のことを説明する必要性が低いので、個人売買をしてもさほど問題にはならない場合が多くなっています。

1-1-2.隣地所有者に土地を売る場合

土地を隣地所有者に売る場合も、個人売買で問題ないことが多いです。

土地の買主が隣地所有者の場合、第三者に比べるとその土地のことを十分に理解しています。隣地であれば、土地利用の規制も同じケースであることがほとんどであることから、隣地所有者なら購入しても不測の損害を被ることは少ないです。

よって、隣地所有者が土地を購入するケースにおいて、買主の了解が得られるのであれば個人売買でも問題はないといえます。

1-1-3.社長と会社の間で取引する場合

社長と会社の間で取引する場合も、個人売買で比較的問題のないケースの一つです。

中小企業では、社長が個人で持っている土地の上に、社長が経営している会社の建物が建っているようなケースがあります。

土地を社長が個人で持ち続けていると、そのうち相続が発生してしまうため、社長個人と社長が経営している法人との間で不動産が取引されるようなケースがあります。

売主は社長で、買主は社長が経営している法人の場合、実質的には同一人物が売買しているのと同じです。

売却後、法人の代表者である社長が、売主である自分を契約解除や損害賠償等で訴えることはまずありませんし、自分自身に売っているようなものですので、「売主が契約の内容に適合しないものを引き渡した」という契約不適合責任を負わされるリスクは低いのです。

同様に、同族間や関連会社間でも、仲間内の取引ですので売主が契約不適合責任を追及されるリスクは低く、個人売買でも問題ないといえます。

以上、「個人売買」でも問題が比較的少ないケースをまとめると、借家人や隣人など「既知の関係で信頼がおける人」を相手とする場合に限られます。

そうでない場合には、やはり「不動産会社を介した仲介」の形で売る方が、確実で安全です。

仲介での売却を検討するなら、NTTデータグループが運営する「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の利用がおススメです。

物件の所在地や広さなどの簡単な項目を入力するだけで、最適な不動産会社が簡単に見つかります。

登録されている会社は、厳しい審査を通過した優良企業ばかりなので安心です。

査定額は不動産会社により異なるのが一般的ですが、「不動産売却 HOME4U」では最大6社にまとめて査定依頼ができるので、複数社の査定額の違いをしっかり比べることで、一番高く売ってくれそうな不動産会社を簡単に見つけられます。

もちろん、登録されている不動産会社は実績豊富なので、売却にまつわる各種手続きや税金に関する知識などサポート体制も万全です。

「個人売買」でリスクを冒したくない方は、ぜひ「不動産売却 HOME4U」で優良な不動産会社と出会ってください。

1-2.個人売買はすべきでないケース

続いて「個人売買はすべきでないケース」について解説します。以下のようなケースではリスクが高くなりますので、不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。

1-2-1.土地を第三者に売る場合

土地を第三者に売る場合は、個人売買はすべきでないケースに該当します。

更地の売買は簡単なように思えますが、実は買主が最も不測の損害を受けやすい取引です。

更地は、多くの場合、買主がこれから建物を建てる目的で購入します。

土地には、都市計画法や建築基準法、条例、地区計画等によって様々な利用制限が課されています。

土地の利用制限をしっかりと把握するには、専門的な知識が必要です。

不動産会社の重要事項説明を行わずに売買をすると、売却後にトラブルになることが多くあります。

例えば土地は土壌汚染や地中障害等、売主にも見えないリスクが内在します。

土地の売却では売却後買主がすぐに土地を掘り起こすこともあり、その時に問題が発覚すれば契約不適合責任を問われることもあります。

契約不適合責任に当たった場合、売却後に買主から損害賠償請求をすることも出来ますので、売主は見えない部分まで契約不適合責任を負わないようにしっかりと対策をした上で、土地の利用規制を十分に理解してもらい、購入してもらう必要があります。

けれども土地の売買にどのような売主リスクが存在するのかというのは、経験豊かな不動産会社でないとなかなか把握できない部分です。

仲介を入れれば、不動産会社が売主の盾になってくれますので、土地の売却では個人売買は避けることをおススメします。

1-2-2.戸建てを第三者に売る場合

戸建てを第三者に売る場合も、個人売買はすべきでないケースに該当します。

戸建ては木造が多いため、鉄筋コンクリート造のマンションに比べると、躯体にトラブルを抱えやすい傾向があります。

例えば、シロアリの被害や雨漏り、家の傾きの問題等はマンションでは少ないですが、戸建てでは発生することが多いです。

また、マンションの売主は専有部のみを気にすれば良いですが、戸建ての売主は屋根や壁、基礎、外構部分まで売主責任を負う範囲となり、契約不適合責任を負う範囲が広いといえます。

戸建ての場合、マンションよりも売主が契約不適合責任を問われやすいことから、築年数に関わらず、仲介の不動産会社を入れることをおススメします。

2.不動産を個人売買するメリット・デメリット

不動産を個人売買する場合には、メリットとデメリットの両方を把握しておくことが必須です。メリットと比べてデメリットが大きい場合には、無理をせず仲介を依頼することも検討しましょう。

2-1.メリット

実際に多くの個人売買が行われているのは、個人売買におけるメリットも少なくないからです。ここでは、どんなメリットがあるのかご紹介します。

2-1-1.仲介手数料を節約できる

不動産を個人売買する最大のメリットは、仲介手数料を節約できることにあります。不動産会社を仲介して売買を行った場合、不動産会社へ以下の仲介手数料を支払う必要があります。

仲介手数料は、以下の計算式で求められます。

| 売買代金 | 計算式 |

|---|---|

| 200万円以下 | 代金の5%+消費税* |

| 200~400万円以下 | 代金4%+2万円+消費税 |

| 400万円~ | 代金の3%+6万円+消費税 |

*仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。

例えば、3000万円の一戸建てであれば、その「3%+6万円」となりますので、96万円+消費税の仲介手数料がかかることとなります。仲介手数料は売却にかかる費用の中でも大きな金額を占めることが多いため、金銭的なメリットは大きいといえるでしょう。

2-1-2.取引内容やスケジュールの自由度が高い

もうひとつのメリットとして、取引内容や取引の際のスケジュールの自由度が高いことが挙げられます。

不動産会社が仲介に入るケースでは一般的な商慣習に則って売買契約の内容が決められますが、個人売買であれば、売主と買主で自由に売買契約の内容を決めることができます。

例えば、売却金額をいつどのような形で支払うのか、どんなスケジュールで進めるのかといった点も、双方が合意していれば問題ありません。気心の知れた知人や友人、身内との売買を行う場合には、こうした点がメリットとして働くこともあります。

契約を急かされることもないため、双方に良い形をじっくり探ることも可能です。

次の章では、買主・売主双方のデメリットについて解説します。

2-2.買主側のデメリット

不動産の個人売買は主に売主側にメリットがあり、買主側は大きなデメリットを被る場合が多いという点を認識しておく必要があります。どんな点がデメリットとして挙げられるのか、以下で解説します。

2-2-1.不動産に対して正確な判断がしづらい

買主側の最も大きなデメリットは、不動産会社の仲介を省くことによって、その不動産に対して正確な判断がしづらくなることが挙げられます。

不動産会社が仲介に入る一般的な取引では、不動産会社が買主のために重要事項説明と呼ばれるものを行います。

重要事項説明とは、買主が売買契約を締結すべきかどうかを最終判断できるよう不動産会社が行う説明のことです。

不動産は個人が購入する商品の中で金額が最も大きなものであり、かつ、法律の規制も一般の人には簡単には理解できないものとなっています。

そこで、仲介が入った取引では、取引を安全に行うために国家資格者である宅地建物取引士が重要事項説明を行うことを法律で義務付けています。

つまり、不動産会社は買主を守るために存在しているのであって、不動産会社を介さない取引を行うと買主を守る人は存在しなくなるため、買主が大きなリスクを負うのです。

2-2-2.住宅ローン審査が難航しやすい

不動産の個人売買を行う場合、買主側の住宅ローン審査が難航しやすいという点も押さえておく必要があります。これは、個人売買では融資する金融機関が慎重になるためです。

融資を受けるためには、金融機関へ契約書や重要事項説明書を提出することがほとんどですが、個人売買の場合には、これらの書類を自分で手配することとなります。

個人売買の場合、そうした書類に不備が生まれやすいこと、仲介業者が入っていないことによって不動産の現況が把握しづらいことをリスクとみなされ、金融機関から敬遠されやすいという特徴があります。

2-2-3.不動産個人売買のトラブル事例

実際に、日本国内で会社を経営している外国人の社長(Aさん)の身に起こったトラブルをご紹介します。Aさんはある土地を買いましたが、そこは市街化調整区域内の更地でした。市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、原則として建物を建てられないエリアのことを指します。

Aさんは、取引先の会社に「この土地を買ってくれたら継続的に仕事を発注してあげる」と言われ、その土地を個人売買で購入してしまったのですが、建物が建たないため二束三文の土地にもかかわらず、Aさんは大金を支払ってしまったのです。

幸いにも売主から仕事は継続的に受注できているのですが、Aさんはその土地に建物が建たないことを後から知り、現在はその土地の取り扱いに困っています。

もし、購入時に宅地建物取引士が「この土地には建物が建ちません」と説明していたら、Aさんには別の判断をしたかもしれません。

しかしながら、外国人であるAさんには、当時、不動産のことを相談できる知人もおらず、良く分からないまま個人売買を行ってしまいました。

このように、個人売買を行うと買主が価値の低いものに大金を支払って購入してしまうというリスクがあります。

買主を守り、安全な取引を行うには仲介を入れた方が良いのです。

2-3.売主側のデメリット

個人売買は基本的に買主側に大きなリスクがありますが、売主にもデメリットがないわけではありません。

この章では、売主側の個人売買のデメリットについて解説します。

2-3-1. 売り出し価格で失敗しやすい

売主側の個人売買のデメリットとしては、売り出し価格で失敗しやすいという点があります。

売り出し価格は安過ぎると損をしますし、高過ぎるとなかなか売れないという失敗が生じます。仲介を入れた取引であれば、最初に不動産が査定を行ってくれますので、適正な売り出し価格で売ることができます。

仲介を入れると、損をせず、なおかつ、3ヶ月程度で売ることができるようになります。

不動産は、売り出し価格と成約価格が異なることが一般的です。

売り出し価格とは、販売中の価格のことであり、不動産ポータルサイトやチラシ等で確認することができます。

成約価格とは、実際に取引が決まった価格のことであり、売買当事者と不動産会社しか知りえない価格となっています。

つまり、実際にいくらで取引が行われているかというのは外部からは知りえないため、一般の方が適正な価格を付けることが難しいのです。

一方で、全国の不動産会社(宅地建物取引業者)は、宅建業の免許を持っており、レインズと呼ばれるシステムによって個別の取引の成約価格を知ることができます。

不動産会社は本当の価格を知っており適正な査定ができるため、価格設定での失敗を防ぐには仲介を入れた方が良いのです。

2-3-2.契約不適合責任の回避の仕方が分からない

売主側の個人売買のデメリットとしては、契約不適合責任の回避の仕方が分からないという点があります。

契約不適合責任とは、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略で、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に、売主が責任を負い、買主が保護されるという制度です。

売主が契約内容と異なるものを売却したときは、買主は「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つができることになります。

瑕疵(かし)担保責任という言葉は聞いたことがあるかもしれません。これも売主責任を負わせる制度の名称ですが、2020年4月1日の民法改正によって瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変わりました。

契約不適合責任は、単に瑕疵担保責任から名称が変わっただけでなく、買主に「追完請求」、「代金減額請求」の権利が加わった点が大きく異なります。

追完請求とは、契約内容と異なるものを売却した場合、買主が「直してください」と言える権利のことです。

瑕疵担保責任は、買主からすると売主への請求がしにくかったという問題がありましたが、契約不適合責任ではそれがしやすくなっています。

瑕疵担保責任は、売主にとって非常に責任が重いため、仲介を入れた取引では売主に大きな責任が及ばないように配慮がなされることが一般的です。

具体的には、契約不適合責任が及びそうな部分に対しては、不動産会社が売買契約書に免責事項を記載してくれます。

不動産会社は、本来的には買主を守るために存在していましたが、契約不適合責任が創設された以降は売主も守る存在に変わりつつあります。

2020年4月1日以降の不動産の売買契約書は、売主を守るための免責事項が大量に加わり、一気に長文化しています。

個人売買で、第三者に契約不適合責任の回避策を徹底せずに売ることは相当なリスクがあるとういことは知っておくべきです。

契約不適合責任について詳しい改正内容は以下で解説しています。

2-3-3.ローンが残っている場合は司法書士を手配する必要がある

個人売買であっても、ローンが残っている場合は司法書士を手配する必要があるという点がデメリットです。

ローンが残っている不動産を売却する場合、引渡と同時に抵当権の抹消登記を行います。

抵当権とは、債権者(お金を貸した銀行のこと)がその抵当物件から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。

抵当権は売却金額によって住宅ローンを完済すると抹消することができますが、抵当権抹消に必要な書類は銀行が保有しています。

売買によって抵当権を抹消する場合、銀行は抵当権の抹消を司法書士に依頼するよう強く求めてきます。

抵当権抹消登記は本来なら自分でもできますが、売買を伴う場合、抵当権抹消登記以外に所有権移転登記なども登記手続きに加わります。

登記が複雑となることで手続きに失敗する恐れがあることから、銀行は司法書士を使わずに抵当権抹消登記をすることを嫌がるのです。

よって、ローンが残っている不動産を個人売買する場合には、司法書士を手配する必要があります。

仲介を利用すれば、司法書士は勝手に不動産会社が手配してくれますが、個人売買を行う場合には、自分で信頼できる司法書士を探すことが必要です。

司法書士を自力で手配する必要があるという点は個人売買のデメリットといえます。

2-3-4.印紙を貼り忘れやすい

個人売買で取引を行うと、売買契約書に印紙を貼り忘れやすいという点がデメリットです。

売買契約書は印紙を貼らなければいけない課税文書のため、契約書に記載されている売買金額に応じた印紙を貼ることが必要となります。

仲介を介した不動産取引の場合、不動産会社は必ず印紙を貼るように指導しますので、印紙の貼り忘れが生じません。しかしながら、個人間売買だと、まずお互い印紙を貼らなければならないことを認識しておらず、印紙を貼り忘れてしまうことがあります。すると、脱税を疑われる恐れがあります。

また、印紙を貼ることを認識していても、個人売買では売主と買主の両者が口裏を合わせて印紙を貼るのを止めてしまうこともありますが、印紙は貼らなくてもバレないと考えるのは危険です。

印紙は、例えば買主が何らかの理由で税務調査が入った場合、税務調査員が売買契約書に印紙が貼られていないことに気付き、売主まで波及して脱税行為が発覚する恐れがあります。

売買契約書の印紙の脱税は、自分だけ気を付けていればバレないというものではないため、個人売買でも必ず貼り忘れてはいけないものとなるのです。

3.不動産の個人売買を成功させるコツ

この章では、メリットとデメリットを押さえた上で「どうしても個人売買がしたい」という方に向け、不動産の個人売買を成功させるコツについて解説します。

トラブルなく個人売買を成功させるためには、以下の点に注意してください。

3-1.適切な価格を調査する

個人売買でやっておくべきことは、価格の調査です。

個人売買を成立させるには、売主と買主が価格に合意することが大前提となります。

仲介を利用した売買であれば、不動産会社が無料で査定を行ってくれます。

しかしながら、仲介を前提としない売却では、不動産会社は査定に対応してくれないことになっています。

そこで、個人売買で適正な価格を知るには、不動産鑑定士による鑑定評価を取ることが一般的です。

鑑定評価は、有料にはなりますが、売主や買主のどちらからでも依頼できますし、隣地の土地売買等の特殊な価格も算出することができます。

特に、社長とその社長が経営している法人との間、または、同族間、関連会社間での取引を行う場合は、税務対策のために鑑定評価の取得は必須です。

取引額は鑑定評価額に基づいて行わないと、どちらが一方に脱税の疑いがかかる恐れがあります。

税務署に対して適正な価格で取引したことを証明するためにも、事前に鑑定評価を取得するようにしてください。

3-2.住宅瑕疵保険を付保する

戸建て賃貸や、分譲マンションを売却する場合、既存住宅売買瑕疵保険を付保して売ることをおススメします。

既存住宅売買瑕疵保険(住宅瑕疵保険)とは、売却後、物件に瑕疵が発見された場合、その補修費用の一部を保険料によってまかなうことができる保険のことです。

これを付保して売却すれば、万が一、売却後に瑕疵が発見されたとしても修繕費を保険でカバーすることができます。

最近では不動産会社を仲介に入れるケースでも売主を守るために付保して売ることが多くなっています。

3-3.契約書に免責事項を記載しておく

契約不適合責任を回避するには、売買契約書への免責事項の記載が必須です。

契約不適合責任は、契約と異なるものを売ったときに売主が問われる責任なので、逆にいえば物件が問題を抱えていても契約書にしっかりと問題点を記載しておけば契約不適合責任は問われないことになります。

例えば、免責事項の書き方としては、以下のようなものがあります。

- 売主は、「付帯設備表」に「有」と記載したものを本物件引渡と同時に買主に引渡しますが、買主が引渡を受けた後に故障や不具合が生じたとしても売主は買主に対し、その修繕義務や損害賠償請求等の一切の責任を負わないこととします。

- 本土地は土壌汚染の可能性がありますが、買主はそれを容認の上、本契約の売買代金で購入するものであり、買主は売主に対して解約不適合責任を問わないものとします。

このように売買契約書には、売主が責任を問われる可能性のある部分は全て免責事項として記載することが契約不適合責任の回避策となります。

不安要素をしっかりと書きだし、免責事項として契約書に記載するようにしましょう。

4.不動産を個人売買するときの流れ

仲介を依頼しておけば、リサーチから手続きまでプロの手を借りてスムーズに進められますが、個人売買では調査ひとつとっても自ら動かねばなりません。先に不動産売買の流れをおおまかに確認しておくことが賢明です。以下で不動産売買の流れをまとめました。

買主に心当たりがない場合は売却活動を自らしなければなりません。この章では流れの中の主な内容について解説します。

4-1.相場と権利関係を確認

売主は売りたい不動産の権利関係の確認から着手します。ローンが残っている場合、抵当権の抹消手続きをしてからでないと勝手に売買することができません。また、土地であれば境界線の確認も必要です。

権利関係がクリアになったら、相場を調べます。近隣の似た条件の相場を知ることで適正価格に設定できるでしょう。適正価格の設定が取引をスムーズに進めるコツです。

国土交通省の「土地総合情報システム」では、不動産取引価格の情報検索ができます。これを利用して相場を確認するのも一つの方法です。

4-2.書類関係を用意する

取引と手続きをスムーズに進めるには早い段階から必要書類を準備することが必要です。不動産売買で必要となる書類は以下の通りです。

- 登記簿謄本(もしくは登記事項証明書)

- 物件を購入した時の重要事項説明書

- 登記済権利書(もしくは登記識別情報)

- 土地測量図、境界確認書

- 固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書

- 印鑑証明

- 身分を証明する書類

建物がある場合は、物件の図面や建築確認済証なども用意します。

4-3.条件交渉から売買契約

実際に取引を始めることになったら、条件面と価格面を売主と買主ですり合わせます。行き違いがないように、メモを取りながら進めるのもよいでしょう。契約締結前に宅地建物取引士に依頼して重要事項説明書を作成します。

契約内容に合意できたら、売買契約書をとり交わします。契約書に印紙を貼り、双方が署名捺印して売買契約成立です。

不動産売却の流れを知っておきたい方はこちらもご確認ください。

5.信頼できる相談先の選び方

個人売買は不動産会社の仲介を省くため、基本的に買主にも売主にもリスクがあります。個人売買をしても良いケースとしては、「借家人に住宅を売る場合」や「隣地所有者に土地を売る場合」など、「既知の関係で信頼がおける人」を相手とする場合に限られます。

そうでない場合には、やはりプロの不動産会社に仲介をしてもらうのが安心で安全。仲介での売却を検討するなら、NTTデータグループが運営する「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の利用がおススメです。

最大6社にまとめて査定依頼ができるので、複数社の査定額や対応の違いをしっかり比べることで、信頼できる不動産会社を見つけられるでしょう。

「個人売買」でリスクを冒したくない方は、ぜひ「不動産売却 HOME4U」で優良な不動産会社と出会ってください。

関連キーワード

関連記事

-

【初心者向け】民泊の始め方とは?8つのステップと費用・法律を簡単解説

- 2025.09.17

- 岩井佑樹

-

-

【徹底解説】建蔽率とは?アパートを建てる前に知りたい建蔽率の基礎知識

- 2024.12.19

- アパート・マンション建築

- ノウハウ

-