民泊は、個人でも空き家や余っている部屋を活用して収益を得られる魅力的な方法です。一方で法律や手続き、運営ルールなど知っておくべきポイントも数多くあります。

本記事では、民泊の始め方を「8つのステップ」で初心者にもわかりやすく解説し、必要な費用やリスクへの備え、収益性を高める工夫まで網羅しています。さらに、事業を行う上で欠かせない保険や確定申告についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと、

- 民泊には、「民泊新法」「旅館業法」「特区民泊」に基づく3つのスタイルがある

- 事業計画から物件探し、消防・自治体への届出など、運営開始まで半年程度の期間が必要

- 民泊を始めるには、開業費用(目安40~150万円)と運営費用がかかる

- 近隣トラブルや備品の破損・盗難などを防止するハウスルールの整備が重要

- ゲストの過失による損害など民泊事業のリスクに備える保険への加入が必要

- 民泊事業を行う場合、一定の所得を超えると確定申告が必要

といったことがわかります。

民泊は、空き家を有効活用できる方法の一つです。しかし、空き家や土地の活用法は民泊だけではありません。

賃貸経営や解体して駐車場経営など、立地や条件に応じてさまざまな選択肢があります。どの方法がもっとも適しているのか、比較・検討して判断することが大切です。

空き家・土地の活用方法を幅広く検討したい方は、「HOME4U オーナーズ」で専門的な情報や事例を確認してみてください。厳選された企業からの土地活用プランを一括で比較・検討できます。

目次

1.まずは知っておきたい!民泊運営の3つの方式

民泊運営には3つのスタイルがあります。

- 簡易的な手続きで個人でも始めやすい「住宅宿泊事業法」による民泊

- 日数制限がなく安定した収益が目指しやすい「旅館業法」による簡易宿所営業

- 国家戦略特区に指定された区域だけで認められる「国家戦略特別区域法」による特区民泊

どのスタイルで運営するかで届出の仕方や営業できるエリア・日数も変わるため、目的にあったものを選びましょう。

1-1.【住宅宿泊事業法(民泊新法)】最も手軽に始められる方式

●簡易的な手続きで始められる

最も簡単に民泊運営は「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」に則った方式です。2018(平成30)年に施行されたこの民泊新法は、個人でも少ない制限と簡易的な手続きで民泊を始めやすいように設けられた法律です。旅館業法における「許可」とは異なり、都道府県知事等への「届出」だけで手軽に始めやすいスタイルになります。

届出時に、民泊に使用する住宅の図面を添付しなければならず、台所や浴室、トイレなど生活に必要な設備が備わっている必要があります。

●年間の営業日数が制限される

ただし、年間の営業日数が180日以内に制限される点に注意が必要です。また、家主が住んでいない場合(家主不在型)は、民泊管理業者に管理を委託しなければなりません。

このスタイルは、空き家・空き部屋を副業として有効活用したい方や、投資リスクを抑えながら短期間だけ運営したい人などに向いています。

1-2.【旅館業法】営業日数に制限がない本格的な方式

●営業日数の制限がない

旅館業法に基づく「簡易宿所」として営業許可を取得すれば、営業日数の制限なく民泊を運営できます。宿泊業として本格的に取り組みたい場合や、安定した収益を見込みたい場合に適している方法です。

●複雑な手続きと初期投資が必要

ただし旅館業法に基づく民泊を始めるには、屋内消火栓設備やスプリンクラーの設置など、消防署による厳格な審査をクリアする必要があり、開業までのハードル・初期投資は高めです。また、住居専用地域では許可が下りないため、物件の用途地域にも注意しなければなりません。

旅館業法は営業日数の制限がないため安定収益を見込みやすいですが、許可取得のハードルは高く、消防設備や用途地域の条件を満たさなければなりません。開業費用も増えるため、「本格的に宿泊業を行う覚悟があるかどうか」が判断の分かれ目になります。

1-3.【国家戦略特別区域法(特区民泊)】特定のエリアで可能な方式

●営業日数の制限がない

「特区民泊」は、国家戦略特区に指定された地域限定で認められている制度です。 現在指定されている区域には、東京都大田区、大阪府、福岡県北九州市などがあります。

特区民泊の最大の特徴は、営業日数の制限がなく、住居専用地域でも営業が可能な点です。通年営業が可能なため、収益の最大化が狙えます。

●宿泊日数は2泊3日以上必要

ただし、宿泊日数が「2泊3日以上」と定められており、1泊だけの短期滞在には対応できません。そのため、立地によっては収益性が限定される可能性があります。該当地域に空き家を所有している場合や、長期滞在者向けの運営を想定している場合、有力な選択肢になるでしょう。

1-4.どのスタイルを選ぶべき?3つの違いを一覧表で比較

どのスタイルが自分に合うか判断しやすいように、3つのスタイルの違いを表でまとめました。

| 住宅宿泊事業法 (民泊新法) |

旅館業法 (簡易宿所) |

国家戦略特別区域法 (特区民泊) |

|

|---|---|---|---|

| 所管先 | 国土交通省 厚生労働省 観光庁 |

厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) |

| 許認可 | 届出 | 許可 | 認定 |

| 住居専用地域での営業 | 可 ※条例により制限される場合あり |

不可 | 可 ※自治体によって制限される場合あり |

| 営業日数の制限 | 年間180日以内 ※条例により制限される場合あり |

なし | なし ※2泊3日以上の滞在が必要 |

| 客室面積の制限 | 3.3平米×人数 | 原則として33平米以上 ※宿泊者の数が10人未満の場合は3.3平米/人以上 |

原則として25平米以上 |

| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり | あり | あり |

| 管理委託の必要性 | 規定あり ※家主不在型は必要 |

規定なし | 規定なし |

“民泊制度ポータルサイト「はじめに「民泊」とは」”.国土交通省.(参照2025-08-06)をもとに、HOME4Uオーナーズが独自に作成

営業日数に制限がある民泊新法は、まずは小規模に民泊を始めたい、副業として運営したい方に向いている運営方法と言えます。 一方、本格的に宿泊事業を始め、安定的に収益化を目指したい方に向いているのが、営業日数に制限がない旅館業法に基づく民泊です。

また宿泊日数が2泊3日以上必要となる特区民泊は、特区に指定されたエリアに物件を所有し、外国人観光客や出張者など長期滞在者をターゲットにしたい方に向いています。

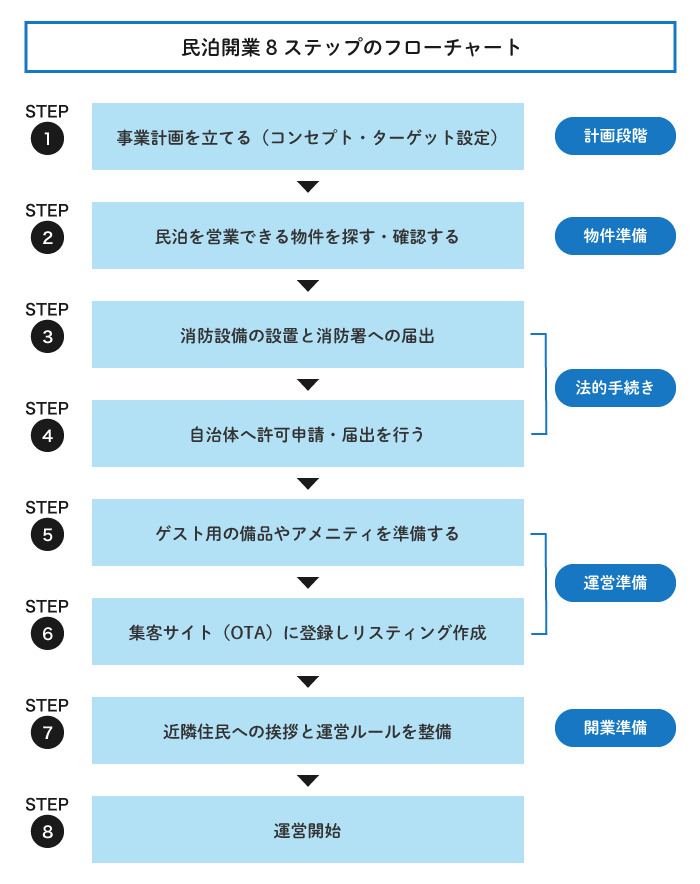

2.民泊の始め方8つのステップ

ここからは、民泊を開業するまでの具体的な流れを8つのステップで解説します。準備から運営スタートまでおよそ数か月から半年の期間を要しますが、一つひとつ着実に進めていきましょう。

2-1.STEP1:事業計画を立てる(コンセプト・ターゲット設定)

まずは、どのようなコンセプトで、誰をターゲットとするのかを考えましょう。

例えば「観光地近くで外国人向けの民泊」なのか、「駅近ワンルームでビジネス客向けの民泊」なのかで、内装や必要な設備が変わります。集客戦略や価格設定を決めるうえでも、ターゲットを明確にすることは重要です。

同時に初期費用を計算し、収入と毎月必要なランニングコストのバランスを見ながら、収支計画を立てましょう。

2-2.STEP2:民泊を営業できる物件を探す・確認する

不動産ポータルサイトなどで民泊を営業できる物件を探します。この際に営業が可能な用途地域であるか、必要な床面積を確保できるかなどのチェックが必要です。

物件によっては収益性・集客力を高めるためのリフォームやリノベーションが必要になります。集客のためには「快適性の向上」「非日常感の演出」が欠かせないことに加え、消防設備などの法規制への対応も必要です。

また分譲マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されていないかを確認しましょう。賃貸マンションであれば、オーナーの許可が必須です。

2-3.STEP3:消防設備の設置と消防署への届出

民泊を始めるには、建物の用途や規模に応じた消防設備の設置が不可欠です。 また設置後には、消防署員による立ち合い検査を受け、「消防法令適合通知書」を取得する必要があります。

消防設備の基準は、施設の構造や床面積、運営形態によって異なりますが、民泊で主に必要となる消防設備は次のとおりです。

- 自動火災報知設備

- 消火器

- 避難口誘導灯・通路誘導灯

- 火災受信機・表示灯

物件の構造によっては、スプリンクラーなどの追加設備が必要となるケースもあります。必ず事前に消防署に相談し、指導を受けたうえで設備の設置・申請を進めるようにしましょう。

2-4.STEP4:自治体へ許可申請・届出を行う

民泊を始めるには、自治体や保健所への届出・申請手続きが必要です。

住宅宿泊事業法に基づく民泊の場合、国の「民泊制度運営システム」からオンラインで「届出」を行うだけで比較的簡単に始めることができます。

一方、旅館業法における民泊では、所在する都道府県の保健所に申請し、許可を受ける必要があります。申請前に、建築指導課・開発指導課などで民泊の登録要件や建築基準を満たすかのチェックを受けることが必要です。

最後に、特区民泊は手続きが煩雑で時間を要する点を理解しておきましょう。保健所に事前相談に行き、消防設備に関する指導・確認したうえで、必要書類を提出、認定を待つ必要があります。

2-5.STEP5:ゲスト用の備品やアメニティを準備する

ゲストが快適に滞在できるように、備品やアメニティを準備します。

- 寝具一式

- 家電

- 調理器具

- バス・トイレ用品 など

またWi-Fi環境やスマホの充電器など、旅行者にとっての必需品も忘れずに準備しましょう。 さらに、設備の使い方やゴミ出しルールなどがわかる簡易マニュアルを用意することで、トラブル防止にもつながります。ちょっとした心配りがレビュー評価にも影響するため、アメニティにもこだわりましょう。

2-6.STEP6: 集客サイトに登録する

Airbnbや楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトに物件情報を掲載します。サイトの利用にあたっては、宿泊料金の3%~15%程度の手数料がかかります。

集客数を上げるために、第一印象を左右する写真や紹介文は丁寧に作り込みましょう。

宿泊料金は、周辺相場を参考に設定するのが基本です。自動で価格を調整してくれるプライシングツールの導入もおすすめです。違反すると行政指導の対象となる可能性があるため、注意しましょう。

写真と紹介文の質は集客に直結します。プロカメラマンに依頼して明るく魅力的な写真を掲載するだけで予約率が大きく変わります。紹介文は英語や中国語など多言語で用意し、立地や設備を具体的に伝えることが重要です。さらに、Airbnbや楽天トラベルなど複数サイトに掲載し、手数料や集客層の違いを活用することで安定した集客につながります。

2-7.STEP7: 近隣住民への挨拶と運営ルールを整備する

近隣トラブルは民泊運営で最も避けたい事態です。開業前に近隣住民に挨拶し、騒音やゴミ出しに配慮する旨を伝えておくと信頼関係を築きやすくなります。

併せて、ゲストに守ってもらう「ハウスルール」も明文化しておきましょう。家具・家電の使い方、ゴミ出しの方法、騒音防止などのルールを提示しておくことで、トラブルの予防につながります。

2-8.STEP8: 運営開始

すべての準備が整ったら、いよいよ運営スタートです。ここまで、およそ数か月から半年の期間がかかります。

運営が始まったら、レビューや宿泊者からの声を基に改善を重ねていきます。収益性も重要ですが、ホスピタリティを持って対応することが成功への近道です。

また、開業後は2か月おきに宿泊日数や宿泊者数など、一定の事項を都道府県知事に報告する義務があります。

3.【ケース別】民泊を始めるのに必要な費用はいくら?

民泊運営を検討する際に最も気になるのが費用です。実際の費用は物件の状況によって大きく変動しますが、ここでは初期費用と運営費に分けて、それぞれの内訳を詳しく解説します。

3-1.開業までにかかる「初期費用」の内訳

民泊を始める際の初期費用は、物件の状態や運営方針によって大きく変わります。

以下に、主な費用項目と目安額をまとめました。

| 内容 | 費用目安 | |

|---|---|---|

| 許可・届出関係費用 | 申請書類作成、行政書士への依頼料など | 5万~15万円 |

| 消防設備の設置 | 火災報知器・誘導灯・消火器など | 10万~30万円 |

| 内装・家具家電 | ベッド・冷蔵庫・テレビなど | 20万~80万円 |

| 備品・アメニティ | タオル・食器類・清掃用品など | 3万~10万円 |

| 撮影・サイト登録 | 写真撮影・Airbnbへの登録など | 1万~3万円 |

| 初年度保険料 | 民泊用火災保険・賠償責任保険 | 2万~5万円 |

| 合計 | 40~150万円 |

これに加え、リフォーム・リノベーションを行う場合は、工事内容によってさらに30~150万円程度の費用がかかります。想定以上にかかるケースがあるため、余裕を持った資金計画が必要です。

3-2.毎月発生する「運営費用(ランニングコスト)」の内訳

初期費用だけではなく、運営開始後には固定費・変動費などの運営費用が継続的にかかります。以下は月間の運営費用の目安です。

| 内容 | 費用目安(月) | |

|---|---|---|

| 光熱費 |

電気・ガス・水道 |

1万~2万円 |

| 清掃費 |

部屋のクリーニング |

2万~4万円 |

| リネン交換・アメニティ補充 |

シーツ・タオル、その他消耗品など |

1万~3万円 |

| 通信費 |

Wi-Fi環境の整備費 |

5,000円前後 |

| 集客サイトの手数料 |

Airbnbなどに支払う手数料 |

宿泊費の3〜15% |

| 管理代行費 |

運営を委託する場合 |

月額売り上げの20%前後 |

集客費や管理代行費を抜いて、月間3万5千円~9万5千円ほどかかる計算です。

3-3.初期費用を抑える3つの方法

こういった初期費用を抑えるために、いくつか方法が考えられます。

①届出を自分で行う

民泊の届出を行政書士に依頼することもできますが、自分で行うことで5~15万円程度の費用を削減できます。

消防設備に関する必要書類などは複雑なため、行政書士に依頼するケースも少なくありません。とはいえ、申請窓口の担当者に聞けば丁寧に教えてもらえるため、自分で行うことも可能です。

②リフォームは最小限にとどめる

内装にこだわると一気にコストが膨らんでしまいます。

壁紙や床はDIYで張替える、あるいは水回りは最低限の補修で済ませるなど、リフォームを最小限にとどめることが大切です。

民泊需要のあるエリアであれば、シンプルで清潔感のある内装であれば十分集客できます。

③国の補助金制度を活用する

国の補助金を活用して初期費用を抑えることもできます。例えば、民泊事業に活用できる補助金として、次のものがあります。

- 小規模事業者持続化補助金(全国商工連合会)

- 事業再構築補助金

- IT 導入補助金 など

これらの補助金をエアコンや水回り設備の設置費用、予約システムの導入費用などに充てることが考えられます。補助金ごとに補助上限額や補助率、補助対象となる経費が決まっているため、開業時の状況に合った補助金を申請しましょう。

4.民泊運営の5つの注意点

民泊運営には、法律や近隣トラブルなど、知っておくべき注意点もあります。事前に把握し、対策を講じておくことが重要です。

4-1.マンションの場合は管理規約を必ず確認する

分譲マンションでは、マンションの所有者(区分所有者)の権利や義務、共用部分の使用方法などを「管理規約」で定めています。そして、多くのマンションでは、「民泊」での利用を禁止する規約が設けられています。民泊が可能であるかを、事前に管理規約で必ず確認しましょう。

なお、賃貸マンションの場合、民泊事業を行うにはオーナーの了解が必要です。オーナーに無許可で民泊に活用した場合、目的外使用や無断転貸(第三者に勝手に貸すこと)にあたるとして契約を解除される可能性があります。

4-2.騒音やゴミ出しなど近隣住民とのトラブル

民泊のなかで多いのが、ゲストのマナーに関するトラブルです。

- 夜間の騒音や深夜まで行われるパーティ

- ゴミの分別・収集日を守らない

- エントランスでの大声や喫煙

こうした問題は、地域全体の印象を悪化させ、近隣からの苦情が大きくなれば営業停止につながる可能性もあります。あらかじめ「利用規約」を整備し、多言語での注意書きを部屋に掲示するなどの予防策を講じましょう。

苦情が来ても早急に対応できない可能性がある場合は、民泊管理業者に管理業務を委託することも必要です。

4-3.ゲストによる備品の破損や盗難

民泊では、ベッドや家電などの備品が破損・紛失するリスクもあります。リスクへの備えとして、次のような対策を行いましょう。

- ハウスルールで注意喚起

- 備品のリスト化

- チェックイン・チェックアウト時の点検

- 民泊向け保険の加入

これらを徹底することで、損害発生時に対応しやすく、補償も受けやすくなります。 Airbnbなど一部のプラットフォームでは、「ホスト補償制度」が備わっていますが、補償範囲の制限や免責事項があるため、別途保険への加入を検討すべきでしょう。火災・破損補償に加え、ゲストが第三者に損害を与えた場合の「個人賠償責任保険」が有効です。

4-4.住宅ローン控除が適用外になる可能性

住宅ローン控除の適用を受けている自宅を民泊に使う場合、控除適用外になる可能性もあります。

住宅ローン控除が適用されるには、床面積の2分の1以上に相当する部分を自己の居住のために使用している必要があります。

そのため、民泊事業に利用している床面積の割合によっては、住宅ローン控除が適用されなくなるのです。また、適用対象となる場合でも、住宅ローン控除額は総床面積に対して住居用部分が占める割合を基礎として算出するため、控除額が少なくなります。

自宅を民泊に活用すると、住宅ローン控除が使えなくなるだけでなく、固定資産税の住宅用地特例も外れ課税額が大幅に増える場合があります。さらに、民泊利用部分の床面積割合に応じて控除額が減少するケースもあるため注意が必要です。税制上の扱いは運営形態や利用割合によって変わるため、開業前に税務署や税理士へ相談し、想定収益と税負担をシミュレーションすることが不可欠です。

4-5.宿泊者名簿の作成・保管義務

すべての民泊の形態で、宿泊者の名簿作成・保管が義務づけられています。保管期間は3年間で、都道府県知事から要求があれば提出しなければなりません。

宿泊者名簿には、氏名、住所、職業および宿泊日を記載する必要があるほか、国内に住所を有しない外国人の場合は、国籍と旅券番号が必要です。

このように民泊運営には注意点やデメリットがあるため、「思ったよりリスクが大きい」と感じる方もいるかもしれません。そのような場合、空き家を戸建て賃貸にするなど、ほかの方法と比較・検討することも大切です。

何を選ぶかによって投資額や得られる収益、管理の手間は変わるため、自分の条件や希望する収益に合わせた方法を選ぶことが成功のカギとなります。

そこでおすすめなのが、「HOME4U オーナーズ」の一括比較サービスです。大手を含めて約160社の提携企業から最大10社の活用プランを、無料で請求・比較できる仕組みが整っています。

初期費用から収益性の違いまで一目で把握できるため、あなたに最適な空き家・土地活用プランを判断できるはずです。

5.万が一に備える|民泊運営の保険ガイド

ゲストの安全や物件を守るために、保険への加入は不可欠です。しかし、どの保険に入ればよいかわからない方も多いでしょう。ここでは、民泊運営に特化した保険の種類と選び方のポイントを解説します。

5-1.なぜ民泊運営に専用の保険が必要なのか?

事業用に利用される民泊の施設内で起こった事故や損害は、一般の火災保険によって補償を受けることができません。

また、生活習慣の異なる外国人を含めて不特定多数の人を受け入れる民泊運営には、一般住宅とは異なるリスクが存在します。

- 日本製品・仕様に慣れていないために起こる火災や水漏れ

- 家具・家電の破損、備品の持ち去り

- 管理不十分な施設・設備によるゲストのケガ

- ゲストの不注意による第三者への損害 など

このようなリスクに備えるには、民泊専用保険、あるいは事業者向けの保険に加入する必要があります。

5-2.民泊で実際に起きたトラブルの判例

民泊事業に利用していた都心のアパートで、外国人ゲストの調理ミスにより火災が発生した事例です。

ゲストが大量の油を加熱中に炎上させ、アパートの一部が焼失。本人も軽傷を負いました。

事故の背景には、母国と日本の調理器具の使い方の違いを理解していなかったことがあります。

このような事態が発生した際、火災に備えた対策(消火器の設置・避難経路の案内など)が不十分であれば、運営者の責任が問われる可能性があります。

外国人ゲスト向けに、調理器具や暖房器具の使用方法を多言語で案内することが重要であると同時に、火災保険の加入は運営者の責務といえるでしょう。

5-3.民泊運営者におすすめの保険の種類と比較ポイント

民泊保険は、民間の保険会社だけでなく、いくつかの民泊団体や運用代行会社からも提供されています。

| 提供会社・団体 | 基本補償 | 保険料 |

|---|---|---|

| 日本民泊協会 |

旅館賠償責任保険 |

年会費(3万2千円※1施設あたり)に含まれる |

| 全国民泊同業組合連合会(jasmin) |

旅館賠償責任保険 |

年会費(所有物件の場合、2万4千円~)を支払った会員に無償で付保 |

| 株式会社 BrightReach |

借家人賠償責任保険・修理費用補償特約 |

4万5千円/年~ |

“民泊保険”.一般社団法人日本民泊協会.(2025-08-06)

“加入案内”.jasmin全国民泊同業組合連合.(2025-08-06)

“民泊運営安心サポートパック(民泊専用保険付き)”.株式会社BrightReach.(2025-08-06)をもとにHOME4Uオーナーズが作成

旅館賠償責任保険は、施設内で起こった事故などに関して、ゲストや第三者に対する補償を行う保険です。一方、個人賠償責任保険は、ゲストが起こした事故や損害、盗難に備える保険です。

民泊保険を選ぶ際のポイントはいくつかあります。

- 補償範囲はどこまでか?(火災・破損・第三者への賠償など)

- ゲストの過失による損害が補償されるか?

- ゲスト自身に損害を与えた場合に補償されるか?

- 利用者が備品を破損した場合に補償されるか?

- 保険金の支払い条件

運営する物件の種類(一戸建て・マンション)、営業形態、受け入れ頻度、委託の有無など、自身の運営スタイルに合った保険を比較しながら選びましょう。

6.運営を効率化する|おすすめツール3選

家主不在型で運営する場合や複数の物件を管理する場合、ツールの活用によって業務効率が大きく向上します。 ここでは、予約管理から鍵の受け渡しまでをスムーズにする便利なツールを紹介します。

6-1.予約・収益管理を自動化「 PMS(宿泊管理システム)」

PMS(Property Management System)は、予約や客室管理などを一元管理できる宿泊管理システムです。

具体的には、予約管理や客室・顧客管理のほか、料金設定や事前決済、会員機能などがあり、状況に応じた機能を活用して管理できます。登録している複数の予約サイトについて一元管理し、ダブルブッキングを防ぐことも可能です。

例えば、株式会社エアホストが提供する「AIRHOST」は、予約管理機能のほか、多言語対応の自動メッセージ機能や清掃管理機能があります。

ツールを選ぶ際は、利用料金を比較し、宿泊施設の規模や必要な機能を見極めましょう。

出典:“AIRHOST「オールインワン型ホテル・民泊管理システム」.株式会社エアホスト.(参照2025-08-07)

6-2. 鍵の受け渡しを無人化「スマートロック」

スマートロックとは、スマートフォンなどの機器を使って施錠・解錠することや、入退室を管理できるシステムです。スマートフォン以外にも、カードキーや暗証番号で操作するタイプのものもあります。

パスワードやアプリによって鍵を開けられるため、物理的な鍵を直接手渡す必要がなく、紛失のリスクもありません。事前にメールなどでパスワードを伝えておくだけでよく、管理の手間を大きく減らせます。

また、解錠・施錠の状況を把握できるため、ゲストが無事到着したかを知ることもできます。

6-3. 料金設定を最適化「プライシングツール」

民泊運営において、集客数を確保し売り上げにつなげるには、適切な料金設定が必要です。そのために活用できるツールが、最適な料金設定を提案してくれる「プライシングツール」です。

平日・週末だけでなく、季節やイベントの開催による需要の変動や競合の情報を分析し、最適な宿泊料金を設定してくれます。宿泊管理システムと連携させて、自動的に価格を同期させることや、在庫調整を行えるツールもあります。

導入コストは売り上げ規模や部屋数によって変動しますが、数千円~数万円/月が目安です。

7.民泊オーナーが覚えておきたい確定申告の基本

民泊で得た所得は、原則として確定申告が必要です。申告漏れで追徴課税とならないよう、基本的な知識を身につけておきましょう。

7-1. 確定申告が必要になるケースとは?

民泊を本業として行う場合と会社員などが副業で行う場合では、確定申告が必要となる条件が異なります。

本業として行う場合、年間の所得(収入から必要経費を控除した額)が、所得税の基礎控除額である48万円を超えた場合に確定申告が必要です。

一方、民泊を副業として行う場合、年間の所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。収入金額が20万円を超えていても、運営のための経費を差し引いた額が20万円を超えない場合は必要ありません。

ただし、民泊だけでなくほかの副業も行っている方は、副業の所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。

7-2. 経費として計上できるもの・できないもの

民泊運営に伴う支出のうち「必要経費」として認められるものは収入から差し引くことができ、税負担を抑えられます。

民泊運営では、次のものが経費として認められます。

- 仲介サイトに支払う手数料

- 外注・委託費(清掃作業や問い合わせ対応など)

- 光熱費

- 消耗品

- インターネット通信費

- 広告宣伝費

- 固定資産税・家賃 など

ただし、事業を行っていても、民泊と関係のない物品の購入費用などは経費として認められません。また、部屋の一部を民泊として利用している場合は、その面積の割合に応じて経費を計上する必要があります。

7-3. 本業か副業かで変わる所得の区分

所得税といっても、所得の形態に応じて数種類に分かれており、税額の計算方法が異なります。

民泊事業の所得は、運営形態に応じて「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかに分類されます。

基本的に、本業ではなく副業として民泊を行う場合は、「雑所得」となります。雑所得は、給与所得などほかの所得と合計した総所得金額を求めたあとで税額を計算します。民泊事業で損失(赤字)が出ても、ほかの所得と損益通算することができません。

一方、民泊を生計を維持するための本業として行っている場合、「事業所得」となります。

また、すでに不動産賃貸業を営んでいる個人が、空き室となった部屋を一時的に民泊事業に利用する場合、「不動産所得」として取り扱うことが可能です。

「事業所得」や「不動産所得」の場合、ほかの所得と損益通算が可能であり、青色申告の承認を受けることもできます。

民泊収入の区分は、「雑所得」「事業所得」「不動産所得」に分かれますが、これは申告者の判断だけでなく、税務署が「継続性」「営利性」「規模感」などで総合的に判定します。事業所得と認められれば、青色申告による65万円控除や損益通算が可能になり節税効果は大きいですが、副業規模では雑所得とされるケースも多いのが実情です。判断に迷う場合は、必ず税理士に相談しておくことが安心につながります。

8.まとめ

民泊事業を成功させるためには、まずは、民泊新法・旅館業法・特区民泊などの制度を正しく把握し、自分に合った方法で開業する必要があります。

また、事業の収益を最大化するには、ゲストの満足度を高めるための内装・備品の整備や、最適な料金設定が不可欠です。予約管理システムやスマートロックなど業務を効率化できるツールの導入も積極的に検討すべきでしょう。

また、一般住宅とは異なる事故や損害のリスクがある民泊事業では、保険加入を含めてトラブルに対する備えが重要です。

このように民泊事業は、空き家や空き部屋を収益化できる魅力的な方法ですが、運営には法的規制や近隣トラブルなどのリスクもあります。

そのため、立地や土地・建物の条件に合わせて、より高い収益性が見込める、あるいはリスクを軽減できる活用方法の検討が必要です。日々の稼働率や利用者のレビューに左右されず、長期的に安定した収益を目指したい方は、賃貸経営を検討してもよいでしょう。

民泊運営には3つのスタイルがありますが、民泊の枠にとらわれず、あなたの条件や希望にあった空き家・土地活用方法を選ぶことが重要です。

民泊は制度・費用・税務など想定以上にハードルが高い事業ですが、正しい知識と十分な準備を整えれば安定収益につながる可能性は十分にあります。特に法令遵守や近隣住民との信頼関係の構築、確定申告を含む税務対応は軽視できません。加えて、写真や紹介文の工夫で集客力を高め、トラブル防止や運営効率化の仕組みを取り入れることも重要です。民泊事業に精通した専門家や運営代行サービスを活用すれば、リスクを抑えつつ安心して長期的に事業を継続できるでしょう。

●空き家・土地を幅広い活用方法から比較したい方はこちら

●長期的な安定収入を重視したい方はこちら

「HOME4U賃貸経営」収益プラン一括請求

9.民泊の始め方についてよくある質問

最後に、民泊を始めるにあたってよくある質問を紹介します。

Q.民泊を始めるのに、何か特別な資格は必要ですか ?

いいえ、民泊を始めるにあたって特別な資格は不要です。ただし、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出や、旅館業法の許可取得など、法律に則った手続きが必要です。

Q.アパートやマンションでも民泊はできますか ?

アパートやマンションでも民泊は可能です。ただし、賃貸物件で行う場合、オーナーの許可が必須です。また、分譲マンションで行う場合、管理規約で民泊が禁止されているケースが多いため確認が必要です。

Q.古い実家や空き家でも、リフォームすれば民泊として活用できますか?

はい、古い実家や空き家も民泊に活用できます。ただし、民泊を安全に運営するには、建物の耐震性や設備の状態を確認し、必要に応じてリフォームやリノベーションを行うことが大切です。

Q.費用は最低でどのくらいかかりますか ?

状況によりますが、40~50万円程度で始めることも可能です。消防設備やリネン・備品の準備、届出にかかる手数料などは、最低限必要となります。

Q.清掃やゲスト対応など 、全部自分でやらないといけませんか ?

必ずしも自分で清掃やゲスト対応を行う必要はなく、代行サービスを活用することができます。民泊初心者の方で、運営に不安がある場合は、清掃・鍵の受け渡し・ゲスト対応などを含めた一括管理代行業者の利用もおすすめです。

Q.実際のところ 、民泊の収益性はどのくらい見込めますか ?

民泊の収益性は、立地や運営コスト、稼働率、料金設定などで変動しますが、適切な運営を続けられれば、15%~50%程度の利益率が期待できます。

関連キーワード

関連記事

-

- 2025.01.09

- アパート・マンション建築

- ノウハウ

- 空室改善

-

土地活用はどの会社に相談する?おすすめパートナー企業厳選11社と比較ポイント

- 2025.01.29

- ノウハウ

-

- 2025.01.24

- 賃貸併用住宅

-

- 2025.01.23

- アパート・マンション建築

- ハウスメーカー