アパート建築費の地域別・構造別坪単価相場は?建築費を計算する要素について解説

アパート建築費を考えるために、「坪単価」は重要な要素です。

しかし下手にアパート建築費坪単価を下げようとしたばかりに、かえって長期的なコストが増してしまう危険性もあります。

損をせず適切に建築費を決めるためには、設計料などを含めた建築総費用について理解する必要があります。

地域別・構造別の坪単価の相場に加え、具体的なシミュレーションも見てみます。

複数の建築会社から見積もりを比較する重要性も解説します。

- 【地域別】坪単価相場

- 【構造別】坪単価相場

- 坪単価を左右する要素

詳しくは1.アパート建築の坪単価の相場にて解説しています。

- 【30坪×木造】アパート建築費

- 【50坪×鉄骨造】アパート建築費

- 【100坪×東京】アパート建築費

詳しくは2.坪単価による建築費シミュレーションにて解説しています。

- 坪単価に含まれている項目を確認する

- エリアのニーズを重視する

- 長期的な費用を考える

- 複数の建築会社から見積もりを取る

詳しくは3.建築会社の提示する坪単価を見るときの注意点にて解説しています。

「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、1度に最大10社の建築会社やハウスメーカーからアパート経営のための建築プランや事業計画の提案を受けることができます。

「必要な建築費」「見込まれる収益性」「最適な建築プラン」などの疑問を各社のプランを比較しながら解消していただけます。ぜひご活用ください。

1.アパート建築の坪単価の相場

アパートの建築費を算出する際の目安となるのが「坪単価」です。坪単価は、1坪(約3.3平米)当たりの工事費を表します。

- 坪単価=建物本体工事費総額÷延べ床面積

アパートの坪単価は、地域や構造によって異なり、建物の規模でも変わります。延べ床面積が大きいほどスケールメリットを活かしやすく坪単価も低くなる傾向です。

坪単価が分かれば、延べ床面積を乗じることでおよその建築費が分かります。

もっとも、坪単価から算出できる建築費は建物本体工事費であり、アパートの建築には、そのほかにも付帯工事費や設計料、諸費用が必要です。この点については、「2.坪単価による建築費シミュレーション」で解説します。

1-1.【地域別】坪単価相場

地域によって異なる坪単価の相場をみてみましょう。次の表は、建築着工統計調査(2023年度)をもとに、地域別の坪単価をまとめたものです。

| 都道府県 | 1平米あたりの工事費 | 坪単価 |

| 北海道 | 19万円 | 62.7万円 |

| 東京都 | 37万円 | 122.1万円 |

| 神奈川県 | 32万円 | 105.6万円 |

| 愛知県 | 28万円 | 92.4万円 |

| 大阪府 | 26万円 | 85.8万円 |

| 福岡県 | 22万円 | 72.6万円 |

※利用関係:貸家、建て方:共同住宅の1平米あたりの工事費

※坪単価は1平米あたりの工事費に3.3を乗じて算出

「“建築着工統計調査 住宅着工統計(2023年度)”.国土交通省.2024-04-30. (参照2024-12-18)」をもとに、HOME4Uオーナーズが独自に作成

東京都の坪単価がもっとも高く、北海道の坪単価のおよそ2倍程度になっています。

坪単価が高くなる要因の一つとして、一戸当たりの床面積が小さいことが考えられます。同調査では、北海道と東京都の1戸あたりの床面積は、それぞれおよそ50.9平米と43.9平米と、北海道の方が東京より7平米広くなっています。

同じ延べ床面積のアパートでも、1戸あたりの床面積が小さく戸数が多くなるほど、水回りの設備の数や壁量は増えて付属設備費用などがかさみ、坪単価が上がりやすくなります。

1-2.【構造別】坪単価相場

次に、建物の構造別に坪単価の違いを見てみましょう。

| 構造 | 1平米あたりの工事費 | 坪単価 |

| 木造 | 20万円 | 66万円 |

| 鉄骨造 | 30万円 | 99万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 29万円 | 95.7万円 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 32万円 | 105.6万円 |

※全国の平均値

※利用関係:貸家、建て方:共同住宅の1平米あたりの工事費

※坪単価は1平米あたりの工事費に3.3を乗じて算出

「“建築着工統計調査 住宅着工統計(2023年度)”.国土交通省.2024-04-30. (参照2024-12-18)」をもとに、HOME4Uオーナーズが独自に作成

採用する構造によって必要資金が大きく変わり、木造と比べると他の構造の坪単価は、かなり高くなります。

その半面鉄骨造や鉄筋コンクリート造は、木造と比べ耐用年数が長く、建物の強度も強いのが特徴です。

1-3.坪単価を左右する要素とは

地域別ならびに構造別のアパートの坪単価を紹介しましたが、坪単価には次の要素も影響します。

- アパートの規模

- 部屋の間取り

- 設備や内装のグレード

規模の小さいアパートより大きいアパートのほうが、建築資材や設備を大量発注できるため、規模を活かしたスケールメリットにより1坪あたりの工事費は下げやすくなります。

また、一般的に、同じ延べ床面積であれば、ワンルームよりファミリータイプの方がエアコンやキッチンなどの付帯設備は少なく済み、坪単価は抑えやすい傾向です。

建物の設備や内装のグレードを上げても坪単価は高くなります。

坪単価は地域や構造だけでなく、部屋の間取りなどさまざまな要素で変わるため、エリアでの賃貸需要やターゲット層を踏まえてどのような建物を建てるか判断することが大切です。

そのためには、複数の建築会社の事業計画・建築プランを比較検討することをおすすめします。「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、同時に最大10社の見積もりを取り寄せることができます。ぜひご利用ください。

2.坪単価による建築費シミュレーション

アパート建築の「総費用」を知るには、建物本体の建築費だけでなく付帯工事費や設計料、その他の諸費用を含めて考える必要があります。

それぞれの内訳は次のとおりです。

- アパート建築総費用の内訳

| 内訳 | 概要 | 割合 |

| 建物建築費 (本体工事) |

・坪単価×延べ床面積 | 建物建築費の80% |

| 建物建築費 (付帯工事) |

・水道・ガスなどインフラ工事

・外構工事 ・造成工事 ・解体工事 など |

建物建築費の20%(総費用の17%) |

| 設計料 | ・建物の設計費用 | 総費用の5% |

| 諸費用 | ・登記費用

・ローン諸費用 ・税金 ・損害保険料 など |

総費用の10% |

この内訳をもとに建築費総額をシミュレーションしてみましょう。

2-1.【30坪×木造】のアパート建築費

延べ床面積30坪の木造アパートを建てる場合の建築費総額と内訳です。

| 内訳 | 金額 | 備考 |

| 建物建築費

(本体工事) |

1,980万円 | 66万円/坪×30坪

(建物建築費全体の80%) |

| 建物建築費

(付帯工事) |

495万円 | 建物建築費全体の20% (総費用の17%) |

| 設計料 | 145万円 | 総費用の5% |

| 諸費用 | 291万円 | 総費用の10% |

| 総費用(合計) | 2,911万円 |

※金額は小数点以下切り捨て

エリアによって坪単価は異なり、総費用も変わる点に注意してください。

2-2.【50坪×鉄骨造】のアパート建築費

延べ床面積50坪の鉄骨造のアパートを建てる場合の建築費総額と内訳です。

| 内訳 | 金額 | 備考 |

| 建物建築費

(本体工事) |

4,950万円 | 99万円/坪×50坪

(建物建築費全体の80%) |

| 建物建築費

(付帯工事) |

1,237万円 | 建物建築費全体の20% (建築費総額の17%) |

| 設計料 | 363万円 | 総費用の5% |

| 諸費用 | 727万円 | 総費用の10% |

| 総費用(合計) | 7,277万円 |

※金額は小数点以下切り捨て

2-3.【100坪×東京】のアパート建築費

東京都に延べ床面積100坪のアパートを建てるときの建築費総額と内訳です。

| 内訳 | 金額 | 備考 |

| 建物建築費

(本体工事) |

1億2,210万円 | 122.1万円/坪×100坪 |

| 建物建築費

(付帯工事) |

3,052万円 | 建物建築費の20% (建築費総額の17%) |

| 設計料 | 897万円 | 建築費総額の5% |

| 諸費用 | 1,795万円 | 建築費総額の10% |

| 建築費総額(合計) | 1億7,954万円 |

アパート経営を始めるにあたってより正確な資金計画を立てたいという方は、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」をご活用ください。

厳選された建築会社やハウスメーカーから1度に最大10社の建築プランの提案を受けることができます。

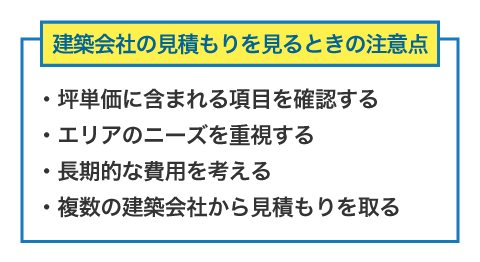

3.建築会社の提示する坪単価を見るときの注意点

建築会社の提示する坪単価を見る場合、次の4つの点に注意しましょう。

- 坪単価に含まれる項目を確認する

- エリアのニーズを重視する

- 長期的な費用を考える

- 複数の建築会社から見積もりを取る

坪単価に含まれる項目を確認する

坪単価を計算するときに含まれる費用は、すべての建築会社で統一されているわけでありません。

そのため、複数の会社の坪単価を比較する場合は、坪単価に何が含まれているか確認する必要があります。坪単価が低い会社は工事費が安いように見えますが、必ずしも建築費総額が安くなるわけではない点に注意しましょう。

エリアのニーズを重視する

坪単価を気にし過ぎてエリアのニーズに合わないアパートにならないよう、注意しなければなりません。

内装や設備のグレードを下げる、あるいは間取りを変えて総戸数を減らすことで坪単価を下げられる場合もあるでしょう。

しかし、市場の需要に合わない建物や間取りだと、長期的に安定した経営は難しくなります。

アパート経営を始めるにあたって坪単価は重要な指標ですが、建物の設備や仕様、間取りは、エリアのニーズを調査し長期的な視点で考える必要があります。

長期的な費用を考える

坪単価はアパート経営の初期費用に影響しますが、同時に維持費などの長期的な費用を考えることが大切です。

安定したアパート経営のためには、適切なメンテナンスと長期的な修繕計画が必要です。

坪単価を下げようと適していない構造や仕様を採用してしまうと、建物や屋根、外壁などの耐久性が落ち、かえって修繕費用が高くつくことになりかねません。

屋根や外壁の補修、張り替えなど長期的な維持費も含めたトータルコストで考えることが大切です。

[get_related_article id=”1175″]

複数の建築会社から見積もりを取る

複数の建築会社から見積もりを取りましょう。

建築会社によって採用する工法や構造は異なり、見積もりの仕方も異なります。

適正な見積もりかを判断するためには、1社の見積もりではなく、複数の会社からの相見積もりが必要不可欠です。

複数の見積もりを取ることで会社間に競争意識が働き、最適な建築プランや見積もり金額を提示してもらいやすくなるでしょう。

「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、建築会社はハウスメーカーから1度で最大10社の建築プランの提案が受けられます。

土地活用に精通する複数の会社のプランを比較することで、立地や資金計画に合わせた最適な事業計画・建築プランが分かります。ぜひご活用ください。

関連キーワード

関連記事

-

-

【徹底解説】アパート経営とマンション経営、16の違いを徹底比較

- 2025.01.22

- アパート・マンション建築

-

【徹底解説】アパート建て替え費用の試算と収支計画の立て方を解説

- 2025.01.29

- アパート・マンション建築

- 費用

- ローン

-

80坪の土地活用アイデアおすすめ13選!失敗しないポイントもあわせて紹介

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 費用