土地活用や用地取得に必ず必要となってくるのが「ボリュームチェック」です。ボリュームチェックのことを、「ボリュームを出す」と表現することもあります。

ボリュームチェックとは

- 土地に建てられる建築物の最大規模を法律や条例を踏まえて算出する

ことです。

ボリュームチェックを通して分かることは以下のとおりです。

- どのくらいの広さの建物が建つか

- 賃貸物件の保有可能な戸数

- 賃貸物件の家賃設定の目安

ボリュームチェックすることで土地のポテンシャルを計ることができ、これは土地の収益性の判断にも直結します。

そこで、この記事では、ボリュームチェックとは何かについて容積率を踏まえた上で解説します。ボリュームチェックがどういうときに必要なのか、またどのようなことが分かるのかについてもご紹介します。

ボリュームチェックとは?

ボリュームチェックを特に意識すべき土地活用は?

ボリュームチェックは高層建築物を建てることが可能な地域で特に重要視しなければなりません。次のような土地活用では特に意識しておきます。

- 賃貸マンション

- オフィスビル

- テナントビル

- ビジネスホテル

- 賃貸アパート

詳しくは「ボリュームチェックを意識すべき土地と活用方法」でご確認ください。

容積率とは?

容積率とは

- 延べ面積を敷地面積で割った値

ボリュームは容積を指す言葉ですから、チェックを通して容積率が消化しきれないと判明することもあります。

容積率を消化できない原因は「ボリュームチェックで把握できる容積率が消化しきれない原因」で解説しています。

ボリュームチェックはどこに依頼すべき?

ボリュームチェックをできるのは一級建築士です。以下のようなところで依頼できます。

- 一級建築士事務所

- 土地活用専門会社

- ハウスメーカー

中でもおススメは、ボリュームチェックと共に具体的なプラン提示を受けられるハウスメーカーです。

詳しい依頼先の探し方は「土地を最大限に生かす方法を相談できるハウスメーカーを選ぶポイント」をご確認ください。

目次

1.ボリュームチェックとは

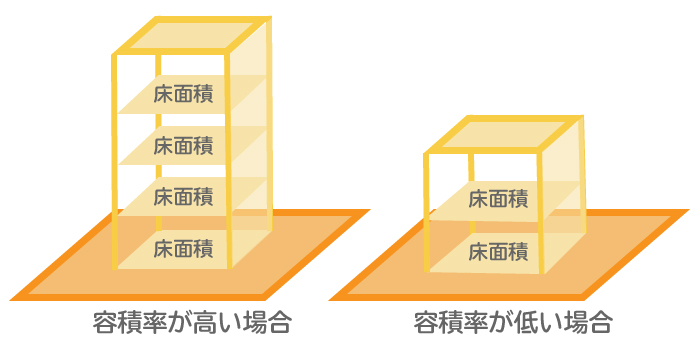

「ボリュームチェック」とは、土地がどの程度、容積率を消化できるかどうかをチェックすることを指します。

容積率とは、延べ面積を敷地面積で割った値のことです。

この容積を英訳すると「volume」ですので、「容積率の消化の確認」のことを「ボリュームチェック」と呼んでいます。

1-1.ボリュームチェックで確認するのは2つの視点

土地は地域や前面道路の幅員によって容積率が決められています。ボリュームチェックはこの容積率を知ることから始めます。

容積率は、大きければ大きいほど、延べ面積(各階床面積の合計)を大きくでき、高い建物を建てることが可能です。

延べ面積が大きければ、貸すことのできる賃貸可能床面積も増やして収益アップが見込めます。

そのため、土地活用においては、まずはその土地で得られる容積率を最大限消化することが原則です。

ただし、この容積率に規制がかかることがあります。

これがボリュームチェックで確認するもう一つの視点です。規制については「1-3.建物の広さに制限をかける規制」で解説します。

1-2.指定容積率と基準容積率はどちらを確認すべきか

容積率には、「指定容積率」と「基準容積率」の2種類があります。

<容積率の計算式>

容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積

| 指定容積率 | 基準容積率 |

|---|---|

| 都市計画で決まる | 前面道路の幅員×法定乗数 |

| 行政が都市計画をもとに指定する容積率 | 前面道路の幅員によって指定容積率を計算し直した後の容積率 |

基準容積率は前面の道路幅員に法定乗数を乗じて決まります。

前面道路の幅員が12m以上の場合には、指定容積率がそのまま基準容積率です。

前面道路の幅員が12m未満のときは、道路幅員に法定乗数(0.4または0.6)を乗じて数値を求めます。

住居系の用途地域:前面道路幅員×0.4

住居系以外の用途地域内:前面道路幅員×0.6

用途地域は、住居、商業、工業等の用途を適正に配分して、住居の環境を保護し、商工業の利便を増進するために定められた13種類の地域の総称になります。

この二つの容積率のうち、小さい方の数値がその土地の容積率として採用されます。

例えば、住居系の用途地域で指定容積率が200%、前面道路の幅員が4mの土地を考えます。

この場合、住居系の法定乗数である0.4を用いて、法定乗数により求められる容積率は160%(=4m×0.4)と計算されます。

法定乗数により求められる容積率160%と指定容積率200%を比較すると、160%のほうが小さいため、この土地の容積率は160%です。

1-3.建物の広さに制限をかける規制

土地には、容積率だけではなく、高さ制限や斜線制限、日影規制、各行政区の条例等の多様な建築規制があり、基準容積率を消化しきれるかどうか、実際のところ分かりません。

仮に基準容積率が160%だったとしても、他の建築規制によって110%しか消化しきれないということもあり得ます。

土地の建築規制は、複数のルールが重なり合っているため、専門家である一級建築士に図面を描いてもらわないと、最終的な容積消化状況は分かりません。

そのため、ボリュームチェックは一級建築士に依頼します。

ボリュームチェックは、簡単な基本設計レベルの図面ですので、依頼する際の必要書類は実測図があれば十分です。

もし、ボリュームチェックを一級建築士事務所に依頼するとなると、目安として15万円~30万円程度の費用がかかります。

ただし、土地活用をハウスメーカーに依頼する場合には、ボリュームチェックは無料です。

土地のポテンシャルを決めるもう一つの要素、用途地域についてはこちらで詳しく解説しています。

2.ボリュームチェックを意識すべき土地と活用方法

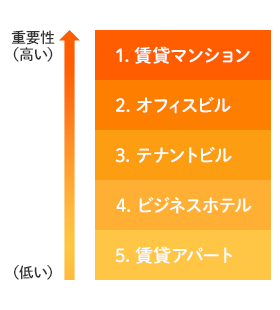

ボリュームチェックを意識すべき土地は、高層建築物を建てられる土地です。

土地活用の種類でもボリュームチェックの重要性が高い順でリスト化してみました。

この他の土地活用、2階建てアパートや戸建て賃貸、賃貸併用住宅、コンビニの1棟貸し等の2階建て以下の建物で賃貸経営をするような土地活用では、ボリュームチェックの必要性は低くなります。

2階建てのような低い建物は、特に規制する必要がないため、複雑な建築規制の網がかかっていないことが理由です。

一方で、背の高い高層建物は、周囲に日影を作ってしまうなどの悪影響を及ぼすため、規制する必要が出てきます。

特に、賃貸マンションのような高層の住居系の土地活用をする場合、ボリュームチェックは重要となっていきます。

住居系の用途地域は、周辺住民の住環境を守る必要性が強く、建築基準法以外にも、地区計画や各自治体の条例等、さまざまな建築規制が設けられています。

建築規制は、専門家である一級建築士にしっかり調べてもらわないと分かりませんので、高層建物の土地活用では必ずボリュームチェックを行うようにしてください。

3.ボリュームチェックで把握できる容積率が消化しきれない原因

ボリュームチェックではさまざまな法律や条例を踏まえて、もともとの容積率がどの程度消化できるかを把握するものです。

この章ではボリュームチェックで判明する容積率が消化しきれない原因について解説します。

3-1.前面道路の幅員が狭い

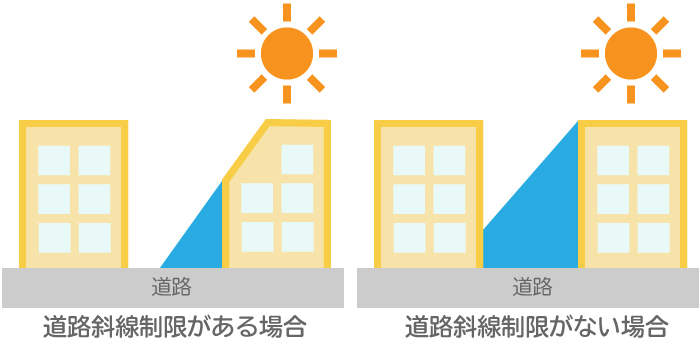

前面道路の幅員が狭いことは容積率が消化できない原因となります。

狭い道路では、高い建物が並んで建ってしまうと、日影が作られ道路が薄暗くなる可能性があります。

そこで、全ての用途地域において、道路には道路斜線制限が設けられています。

道路斜線制限は、道路に影を落とさないように、建物の上部を斜めに削る規制です。

この斜めに建物が削られてしまう部分が、容積率が消化できない原因となります。

道路斜線によって建物が削られる部分は、全面道路の幅員によって計算されます。

前面道路の幅員が非常に広ければ、あまり削る必要がありません。

前面道路が狭いほど道路斜線制限の影響を受け、容積率が消化できない可能性が高くなります。

なお、現代の設計では、多くの場合で「天空率」という計算方法を用います。

天空率では、斜めに削る代わりに「太く低く建てる」、または「細く高く建てる」といった調整を行い、日影の量を道路斜線制限に適合した形とします。

ただし、天空率を使ったとしても、前面道路の狭さが建物の大きさに制限を与えてしまうことは同じです。

3-2.高度地区による高さ制限

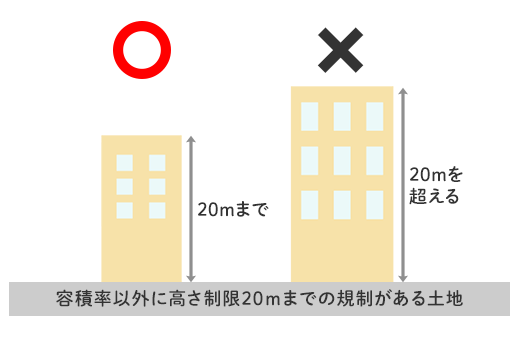

高度地区等による絶対高さの制限があると、容積率が消化できない原因となります。

容積率は、直方体の体積を制限しているような規制であり、建物の高さを規制しているわけではありません。

直方体の体積が一定なら、太い建物なら低くなり、細い建物なら高くなります。

しかしながら、住宅街などでは、高い建物を建てられてしまうと、困る場合もあります。そこで、高度地区という規制を設け、絶対高さの制限を設けているエリアもあります。

マンションなどの住宅の場合、一般的に1階あたりの階高は3mとしている建物が多いです。例えば、高さ制限が20mと定められているような地域だと、7階建てだと21m(=3m×7階)となってしまうため、6階建てまでしか建てることができません。

高さ制限があるような土地では、ボリュームチェックの結果、容積率が消化できない土地が多いです。

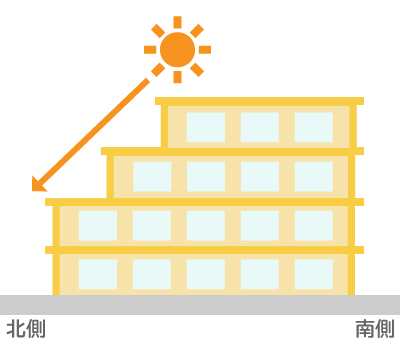

3-3.日影規制

日影(にちえい)規制も、容積率が消化できない原因となります。

日影規制とは、隣接街区に一定時間以上の日影を生じさせないようにするための規制です。

マンションでは、建物の上階が階段状に削られている建物を見たことがあるのではないでしょうか。

あの階段状の部分は、デザインではなく、日影規制による後退です。

日影規制では、冬至日を基準に日影の量を規制します。

太陽光は南から北に向けて斜めに降り注ぎ、日影は建物の北側に大きく生じます。そこで日影の量を減らすために、北側部分を削った結果、生じているのが北側の階段状の後退です。

日影規制によって生じる後退部分は、容積率が消化できなくなる要因となっています。

なお、類似の制限として、「北側斜線制限」というものがあります。これも建物の北側に面した部分の高さを制限する規制です。

コラム ~北側斜線制限とは~

北側斜線制限は、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」と呼ばれる用途地域にある規制です。

このうち、「田園住居地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」に日影規制があると北側斜線制限は適用されません。

そのため、北側斜線制限は、実質的には「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」のみに適用される規制です。

「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」では、建ぺい率と呼ばれる規制が厳しく、建物面積に対して敷地面積に余裕が生まれます。この余裕を北側隣接地に考慮した形で生かすことで北側斜線制限に対応する必要がなくなります。

加えて「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」では、基準容積率も小さいことから、容積率がフルに消化できる場合が多いです。

4.容積率をフルに消化しないほうがよいケース

土地活用では、容積率を消化しきることが必ずしも正解でない場合があります。

例えば、以下のようなケースでは、容積率をフル消化しない方が得策です。

- 賃貸需要が低い場合

- エレベーターがネックになる場合

- 貸しにくくなる場合

4-1.賃貸需要が低い場合

1つ目は、賃貸需要が低い場合です。

典型的な例としては、郊外のコンビニ等が該当します。

郊外では、2階以上の店舗の賃貸需要は著しく低いです。

コンビニの上に階層を作っても誰も借りてくれないため、無駄な投資となります。

賃貸需要が低い場合には、容積率を消化しきらないという判断が必要です。

4-2.エレベーターがネックになる場合

2つ目として、50坪未満のような小さな土地でマンションを建てようとする際、エレベーターがネックになる場合があります。

エレベーターを作ると、共用部分の割合が大きくなり、また、保守メンテナンス費用も発生するため、非効率です。

建築基準法で31m以上の建物には「非常用昇降機(エレベーター)」の設置義務が生じるため、小さな土地のマンションでは、あえて高層階とはせず、3階建て程度に抑えたマンションを作ったほうがよいケースもあります。

4-3.貸しにくくなる場合

3つ目は、貸しにくくなる場合です。

日影規制や道路斜線では、建物の上部が三角錐状に先細りしていきます。

容積率を無理矢理消化しようとすると、上の階が小さくなり過ぎて、貸しにくいフロアとなってしまうことがあります。

貸しにくいフロアを作ると、この先何十年もの賃貸経営に悪影響を与えかねません。

日影規制等で上階が狭くなる場合には、欲張らず、容積消化を追求しないことが賢明です。

5.土地を最大限に生かす方法を相談できるハウスメーカーを選ぶポイント

土地を最大限に生かすには複数プランの検討が必要となります。良い土地活用は、複数プランの検討の中から生まれるからです。

ボリュームチェックの成果物は、簡単な設計図になります。

依頼者には「鳥かご図」と呼ばれるボリュームチェック過程の立体図が提示されるわけではなく、建物の設計プランが提示されます。

土地活用では、あえてボリュームチェックを依頼しなくても、大手のハウスメーカーに依頼すれば、ボリュームチェックを踏まえた設計図を受け取ることが可能です。

大手ハウスメーカーなら、ボリュームチェックができる一級建築士が社員として内勤していますので、その社員が図面を作成してくれます。

「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」の一括無料相談サービスを使うと、無料で複数の大手ハウスメーカーから設計図を受け取ることが可能です。

複数のハウスメーカーから提案を受けることができるため、1階に店舗を入れたマンションプランや、全戸がワンルームマンションとなるプランなど、一度にさまざまな可能性の設計プランを検証できます。

数あるハウスメーカーから依頼先を選ぶときは以下のようなポイントをチェックします。

- 収益プランが現実的

- 希望に対するカウンセリングがしっかりしている

- 質問、悩みに真摯に対応

土地活用では、最終的には、容積消化よりも「何を建てるか」の方が重要です。希望を最大限考慮したプランを選び出す必要があります。

「HOME4U オーナーズ」では、ボリュームチェックだけではなく、同時に「何を建てるか」の検討もできます。

土地活用のためにボリュームチェックをしたいと思っている方は、一括無料相談サービスの利用から始めてみることがおススメです。

関連キーワード

関連記事

-

-

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

-

【徹底解説】相続税対策に向いた土地活用法ベスト10と自分に合った方法の選び方

- 2025.01.23

- 相続税

-

- 2025.01.22

- 店舗併用住宅