太陽光発電は土地活用の中でも、日当たりさえよければ集客力のない土地でもできる特殊なものであるため、田舎の土地の救世主的存在です。しかし、再生可能エネルギーで発電した電力の買取価格は年々下落していることもあり、以前と比べれば旨味はなくなってきていると聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

土地活用の一つとして太陽光発電事業を検討するなら、以前に比べるより、将来長期的に収益が得られるかを検討することが大切です。

以降の記事では太陽光発電に適した土地の特徴やメリット・デメリット、陥りやすい失敗例など、太陽光発電で土地活用するために知っておきたい情報を解説します。これらの内容を把握することで導入までをスムーズに進められ、安定的な経営が実現できるでしょう。

太陽光発電に向いている土地は?

太陽光発電に向いている土地の特徴は以下のとおりです。

- 市街化調整区域およびそれに類する土地

- 整形でない土地

- 造成の必要のない土地

- 広い土地

- 景観条例などに抵触しない

- 日当たりが良い

- 海岸から遠い

- 地盤が強い

- 自然災害が少ない

- 電柱が近くにある

詳しくは「太陽光発電に向いている土地の10の特徴」で解説しています。

太陽光発電のメリットとデメリットは?

土地活用としての太陽光発電には以下のようなメリット・デメリットがあります。

〈表 太陽光発電のメリット・デメリット一覧〉

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

太陽光発電のメリットとデメリットについては「土地活用に太陽光発電を選ぶメリットとデメリット」で他の土地活用との比較をしています。

土地活用としての太陽光発電の特徴は?

太陽光発電の特徴には以下のようなものがあります。

- 長期運用で安定収入が得られる

- 20年間売電価格が固定される(産業用の場合)

- FIP制度も選択できる(50kW以上1,000kW未満の場合)

太陽光発電の特徴についてさらに詳しい解説は「太陽光発電で土地活用とはどんなもの?」をご一読ください。

太陽光発電を使った土地活用のバリエーションは?

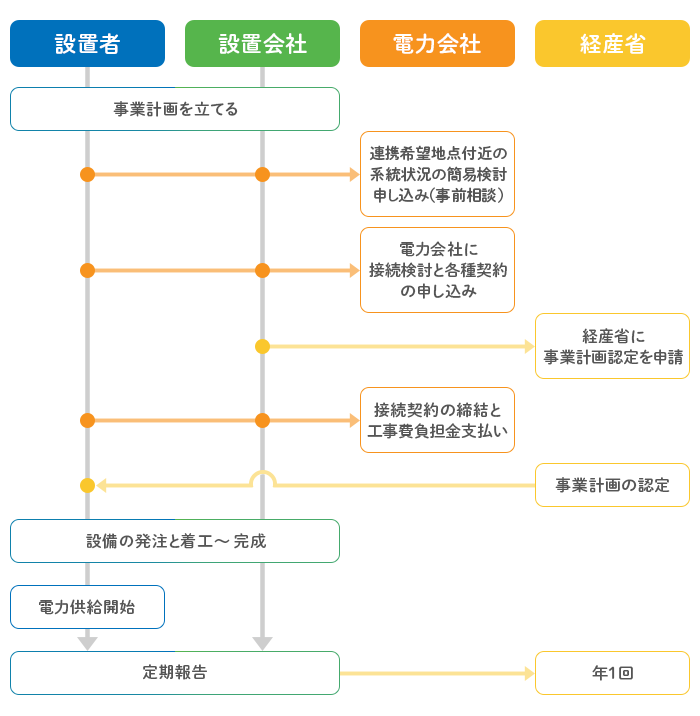

太陽光発電事業の手続きの流れは?

太陽光発電の手続きは以下のような流れで進めます。

- 事業計画を立てる

- 電力会社に各種契約の申込み

- 経済産業省に事業計画認定を申請

- 設備工事の発注と着工~完成

- 特定契約の締結と電力供給開始

- 定期報告

「太陽光発電を始める際の手続きを分かりやすく」で図解も含めて分かりやすくまとめています。

目次

1.太陽光発電に向いている土地の10の特徴

太陽光発電は、土地活用方法でメジャーな賃貸経営において、必ず求められる集客力を必要としない独特な活用方法です。そのため、他の土地活用が難しい土地でも太陽光発電に最適な土地である場合があります。この章ではどのような土地が太陽光発電に適しているか解説します。

1-1.市街化調整区域およびそれに類する土地

市街化調整区域とは、都市計画法によって「市街化を抑制すべき地域」と定められたエリアです。原則として建物を建てられないため、賃貸経営などは出来ませんが、同時にその土地には周囲に高い建物が建てられる心配がないという利点があります。

将来的に日照が確保できる可能性が高いことから、市街化調整区域内の土地は太陽光発電用地として向いています。また、市街化調整区域ではなく、農村地帯であっても同様のことが言えるでしょう。

1-2.整形でない土地

いびつな形の土地、段差のある土地、道路付けの悪い土地など、整形でない土地も太陽光発電には活用できます。

他の土地活用が可能なエリアであっても、台形の土地などは活用することによって三角形状の土地が残ることがあります。残った土地に太陽光発電設備を設置することで有効活用することも可能です。

1-3.造成の必要のない土地

太陽光発電を行うには、造成の必要のない平坦な土地であることが理想です。造成費用は場合によって高額になることもあり、固定価格買取制度を利用しても回収に至らない恐れもあります。

太陽光発電をするなら、すぐにでも売却できるような平坦な更地であると初期費用の負担が少なくなります。南向きの傾斜地でも、山林のような伐根や整地が必要となってしまう土地は、初期費用回収には長い時間が必要です。

1-4.広い土地

100坪以上あるような広い土地も太陽光発電に適した土地と言えます。

広い土地は自宅として利用しても土地が余ります。自宅を建てても、固定資産税の小規模住宅用地の特例は200平米まで適用のため、200平米を超える土地の部分は固定資産税の負担が重くなります。

そこで、空いている土地に太陽光パネルを設置し、売電収入を得ると固定資産税に充てることが可能です。また、空いている土地を利用するような場合、発電規模50kW未満となることが多いでしょう。この場合、固定価格で売電するには電力の自家消費が必須となるため、制度的にも最適な活用法となります。

1-5.景観条例などに抵触しない

所有地のある自治体によっては、景観条例などで太陽光発電設備の設置が制限されていることもあります。これは、景観への影響のほか、生態系や環境への悪影響を懸念して制定されるものです。

条例や規制は都道府県や各自治体で定めています。全国で200近くの条例がある状況です。

これらの条例では、設置を不可とするところもあります。活用検討の前に所在地の自治体にこうした条例があるかを確認することが必要です。

1-6.日当たりが良い

日当たりの良さは、太陽光発電には必須の要件といえます。障害物がなく、長時間日当たりが良い土地が向いているでしょう。

土地に架台を設置してパネルを取り付けるタイプの野立て設備の場合、パネルが太陽光に最大量当たるように傾斜をつけます。そのときに反射光が道路や民家に当たるとトラブルの原因となります。よって南側に開けている土地であることも必須条件です。

1-7.海岸から遠い

太陽光発電の設備の劣化を考えると、海岸近くの土地は避けたいところです。塩分を含んだ海からの潮風により、パネルや連結の金具が劣化しやすいためです。金属部分は塩分には弱い性質があるため、できるだけ海岸から遠い土地が向いています。

1-8.地盤が強い

災害リスクを考慮すると、地盤が強い土地が向いているといえます。地盤が弱い土地の場合、台風や大雨で土砂崩れなどが発生し、太陽光発電の設備が壊れてしまうこともあります。

地盤強化を施すと、初期費用が多くかかります。長期的に見て回収は可能な範囲であることもありますが、実際にどの程度かかりそうか試算することが大切です。

1-9.自然災害が少ない

台風などの自然災害が多い場所では災害リスクが高まってしまうため、できるだけ災害の少ない土地がおススメです。実際、少数ではあるものの、地震や台風で大損害を出した設備が過去にあります。

特に地滑りなどの土砂災害に見舞われると、土台もろとも破壊されてしまうため大損害に陥るでしょう。過去の土地の状況を知り、災害リスクがどの程度あるかを確認しておくと安心です。

1-10.電柱が近くにある

電柱が近くにあると、太陽光発電施設で作られた電気を運ぶ経路の設置費用が浮きます。電柱まで電線を引くのは事業者の負担です。距離が長くなればなるほど設置費用はかかります。

山を切り拓いて事業を始めるような場合、電柱までの経路確保が必要なケースは増えます。電柱までの最短距離上に障害物がないかなども確認しておくとよいでしょう。

人口の少ないエリアでの土地活用の選択肢を他にも知っておきたい方はこちら。

2.土地活用に太陽光発電を選ぶメリットとデメリット

太陽光発電事業には他の土地活用では見られないメリットとデメリットがあります。以下の表にまとめました。

〈表 太陽光発電のメリット・デメリット一覧〉

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

それぞれどのようなケースでメリット、デメリットとして働くかを解説します。

2-1.【メリット】活用が難しい土地でもできる

太陽光発電の一番のメリットは、アパート経営などといった活用が難しい土地でもできるという点です。人口の少ないエリアでも、収益を上げることが出来ます。

郊外都市など人口が少ないエリアの土地では、土地活用の選択肢が限られています。集客力に不安があるエリアでは、アパートのような建物を建てる投資はリスクが高くなり、駐車場や野立て看板用地としてのニーズもないような土地もあります。

土地活用というと、基本的には何らかの形で「他人に貸す」ことになります。しかし、需要がない土地であれば、活用の手立てがほとんどありません。

一方で、太陽光発電は電気を生産して電力会社などへ売る事業であるため、他人に貸す活用方法とは根本的に異なります。

2-2.【メリット】安定収益が期待できる

太陽光発電事業は、固定価格買取制度(FIT)を利用できるため、安定収益が期待できるというメリットがあります。

固定価格買取制度とは、電力会社が一定期間固定価格で電力を買い取ることを義務付けた国の制度です。発電量は天候によって左右されるものの、毎年ほぼ同程度の発電量が期待できるため、収益が安定します。

他人に貸す賃貸事業である場合、空室や賃料の値下げ、撤退等のリスクは付きものです。一方で、他人に貸すことを前提としない太陽光発電事業では、収益を変動させるリスクはほぼありません。

太陽光発電事業は、安定収益が期待できるため、投資に対して何年で回収できるという目途も立てやすい活用といえます。

2-3.【メリット】管理の手間が少ない(修繕の頻度)

太陽光発電事業を始めるに当たり、事業主には定期的にメンテナンスする義務が生まれます。頻度は、1年後から4年ごとが目安です。太陽光発電の設置会社がメンテナンスを請け負うことが多く、初期費用とセットになって安価にメンテナンスができるサービスなども利用できます。

また、設備機器の寿命も長いものが多く、15年~20年に一度程度の交換が必要なパワーコンディショナーも通常の故障であればメーカーによる長期保証が利用できるケースが多い傾向です。太陽光パネルは「メンテナンスフリー」と言われるほど、長寿命を誇ります。

定期的に外装修繕などが必要になったり、入居者の入れ替えのたびにクリーニングしたりするアパート・マンション経営に比べるとかかる費用と頻度は少なく済みます。

2-4.【メリット】賃貸事業の副収入にもなる

太陽光発電は、賃貸事業の副収入としても使えます。近年はこの副業的な使われ方をよく目にするようになりました。

例えば、アパートの屋根の上に太陽光パネルを付けたり、駐車場に架台を設けその上に太陽光パネルをつけることで、賃貸事業の収益を増やすことができます。

太陽光発電事業は必ずしも土地に太陽光パネルを敷き詰めるスタイルだけではありません。建物の屋上や壁面、庭の一部などに設置し、土地活用の一部の要素として利用することも可能です。

太陽光発電は、アパートのような土地活用ができる立地で更に副収入を生み出すこともでき、活用の幅は広いといえます。

2-5.【デメリット】近隣とのトラブル発生リスク

土地活用として太陽光発電をする場合、野立てと言われる土地に太陽光パネルを設置する形態がよく選ばれます。その場合、最も気を付けなければならないのがパネルの反射光によるトラブルです。

野立ての太陽光パネルはある程度の傾斜をつけて設置します。傾斜によって隣接した土地や家屋に反射光が差し込む可能性があることを考慮して、光害がないよう設置しなければなりません。南側の少し高い立地に建物や道路がある場合は要注意です。

光のトラブル以外にも、管理を怠ったことによって環境が悪化し、近隣からクレームが入ることがあります。管理の手間は少ないからこそ、防犯カメラの設置やメンテナンス会社の見回りサービスなどを利用して、トラブルリスクを少なくするよう努めるのが賢明です。

2-6.【デメリット】災害トラブルリスク

太陽光発電設備は野ざらしに設置するものであるため、台風や地震などの自然災害に見舞われやすいと言えます。

暴風でパネルが飛散したり、冠水によって配線設備が故障したりと、さまざまなトラブルリスクがあると言わざるを得ません。しかし、しっかりと施工する会社であればパネルの飛散などのリスクは軽減できます。

立地の特性を施工会社とともによく見極めたり、災害リスクに備えるために保険に加入したりしておくとよいでしょう。

2-7.【デメリット】初期費用がかかり資金調達が難しい

土地活用として太陽光発電を始める場合、それなりの収益を確保するためには規模を大きくする必要があります。規模が大きくなれば設置費用は高額になり、資金調達の必要が出てくるケースも多いでしょう。

しかし、太陽光発電事業のための借り入れは、目的が事業という取扱いになるため、初めての場合には資金調達が難しくなるかもしれません。

太陽光発電の初期費用の一部を金融機関の融資を利用して準備するには、事業計画をしっかり立てることが第一です。設置会社と相談しながら事業計画を練り上げることをおススメします。

3.太陽光発電で土地活用とはどんなもの?

太陽光発電は、規模によって住宅用と産業用に分かれます。発電規模が10kW以上となると産業用となり、土地活用における太陽光発電はほとんどの場合で10kW以上の産業用です。ここでは、土地活用で太陽光発電をすることについてひも解きます。

3-1.土地活用で行う太陽光発電事業とは

土地活用での太陽光発電事業は、太陽光パネルが浴びた太陽光による化学反応で電力を作り出し、その電力を電力会社などに売って収益を得る事業です。多くの場合10kWを超える規模となり、50kW以上の規模になると作った電気を100%売電に回せます。これを全量買取型と言います。

設置のスタイルはさまざまです。土地活用では、地面に架台を設置して太陽光パネルを載せる野立ての太陽光発電がポピュラーですが、他の土地活用と併用する場合にはマンションやビルの屋根を利用したり、駐車場の上部に架台を設置したりすることもあります。

太陽光発電事業は初期費用がかかるものの、収益が上がりやすいとは言えないため、他の土地活用よりも長期的な運用を想定する必要があります。ただし、固定価格買取制度(FIT)を利用すると一定期間安定的な収益を得られることがメリットです。

3-2.20年間売電価格が固定される(FIT)

再生可能エネルギー発電事業を対象にした固定価格買取制度(FIT)は、発電した電気を電力会社が一定期間(住宅用10年間、産業用20年間)固定価格で買い取るという制度です。買取価格は国が決定します。

固定価格買取制度は、再生可能エネルギーを普及させるために作られた制度です。制度が導入されてから10年以上がたち、ある程度普及が進んで設備導入コストが高額でなくなってきたことから役目を終えつつあります。

また、導入コストが落ち着いたということは、導入を促進するための価格補助が近い将来必要なくなる可能性があるということです。実際、買取価格は年々下がっており、以前に比べると旨味が減っているという見方もできなくはありません。

しかし、安定的に収益が見込める点は活用法にあまり選択肢のない土地にとってはメリットになるでしょう。規模によって固定買取の期間は異なり、10kW以上の規模は20年間で、2022年度の価格は10kW以上50kW未満で11円、50kW以上(入札制度対象外)で10円です。

参考:経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」

3-3.産業用太陽光発電に加わった新しい制度FIP

2022年からは新しく「FIP」制度がスタートしました。これは再生可能エネルギーの売電価格を変動価格にして市場価格とのマッチングを図る一方で、プレミアム(補助額)を上乗せする制度です。

この制度を利用する場合、市場価格の時間帯変動の影響を受けます。しかし、需要の多い時間帯により多くの電力を供給する仕組みを作ることで、売電収入を増やせることがメリットです。

毎月FIP価格の見直しが行われるため収益に変動が見られますが、産業用であれば発電量も増えることからプレミアムの上乗せがプラスに働くことが多いでしょう。

いわゆるメガソーラー規模の新規事業ではFIP制度しか選択できません。50kW以上1,000kW未満の太陽光発電事業では、FIPかFITかの選択が可能です。

参考:資源エネルギー庁|市場連動型の導入支援(FIP制度)

3-4.2022年時点で低圧の全量買取は選択できない

太陽光発電には全量買取型と余剰買取型があり、2019年以前は10kW以上50kW未満の規模(いわゆる低圧)でも全量買取が選択できました。しかし、2020年度以降に制度変更があり、低圧での全量買取は選択できなくなっています。

これによって、低圧の発電設備では作った電力を自家消費する手段を確保しなければならなくなりました。隣接する畑のハウスに電力を供給したり、アパートの共有部分に利用したり、ということが考えられるでしょう。

新しく設置する低圧規模の発電設備では、余剰買取のみとなっていることに注意が必要です。

4.太陽光発電の土地活用方法

太陽光発電を利用した土地活用にもバリエーションがあります。以下の3つが代表的な活用法です。

- ソーラーシェアリング

- 賃貸住宅の屋根

- 野立て

以下で詳しく解説します。

4-1.ソーラーシェアリング

本来、太陽光発電事業は農地ではできません。しかし、農地として活用しながら太陽光発電をする場合は、一時転用許可を取れば可能になります。ソーラーシェアリングはその仕組みを利用した営農と発電を共存させる仕組みです。

作物を育てる農地の上に架台を設置し、作物に必要な分の太陽光を遮らないように太陽光パネルを配置します。規模的に余剰買取型となる場合には、畑で利用したり、作物販売所に供給したりする措置をとります。

ソーラーシェアリングは、無駄なく作物の販売収益と売電収入を得られる土地活用方法です。

4-2.賃貸住宅の屋根

アパートやマンションなどの屋根部分を活用して太陽光パネルを設置して、賃貸経営と発電事業を両立させることも可能です。

賃貸集合住宅の屋根に設置すると多くで50kW未満となり、余剰買取型となります。自家消費の方法にはいくつか考えられます。

- 賃貸集合住宅の共有部分に供給する

- 入居者の使用電力に組み入れる

- 隣接する自動販売機やオーナーの自宅へ供給する

また、再生可能エネルギーの発電設備を取り入れて新築する集合住宅は、補助金の対象となる場合があります。検討の際は自治体などに問い合わせて、どのような条件があるか確認するとよいでしょう。

4-3.野立て

太陽光発電で土地活用といえば、野立ての設備を連想される方も多いでしょう。野立ての太陽光発電事業は人口の少ないエリアにある広い土地を有効活用できる手段のため、土地活用では野立ての太陽光発電がメジャーな存在と言えます。

規模は30kWほどから1,000kWを超えるメガソーラー施設まで、さまざまです。300坪の土地であれば100kWの発電規模となります。

初期費用は、大きくなればなるだけ単価が下がります。年間の売電収入との兼ね合いを考えるとなるべく発電量を確保できるとよいでしょう。

5.太陽光発電を始める際の手続きを分かりやすく

太陽光発電を始めるには電力会社や経済産業省で手続きをする必要があります。固定価格買取制度を利用する場合の手続きの手順を時系列でまとめると以下のとおりです。

以下で詳しく解説します。

5-1.事業計画を立てる

太陽光発電事業を始めるに当たって、多くの場合固定価格買取制度を利用します。制度を利用するには経済産業省に事業認定を受ける必要があります。

どの程度の規模にするのか、50kW以上の規模では入札制度を利用するのかしないのかなどを決めておかなければ申請に進めません。設置会社と相談しながら詳細を決めていきます。

5-2.電力会社に各種契約の申込み

太陽光発電事業では電気事業者などと売電契約を結ばないと作った電気から収入を得ることができません。固定価格買取制度を利用する場合は、FITに対応する主要電力会社との契約が必要です。

事前相談や接続検討を経て、接続契約を結びます。この手続きは、設置会社に委託することも多く、経産省との手続きと同時進行で進める場合がほとんどです。

5-3.経済産業省に事業計画認定を申請

固定価格買取制度を利用するために経産省に事業計画認定を申請します。この手続きは配線図なども申請書類に含まれるため、設置会社が代行することがほとんどでしょう。自分で申請する場合は、インターネット上で手続きが可能です。

認定が下りるまでには約3ヶ月かかると言われています。年度末には駆け込み申請が増えることからさらに時間がかかることもあるため、注意が必要です。

5-4.設備工事の発注と着工~完成

認定を受けたら、設備工事の発注に進みます。着工から完成まではおおよそ1ヶ月~4ヶ月程度で、地盤強化工事なども含まれると長くなる傾向です。

完成のあと、2,000kW以上の発電規模の設備では試運転が義務付けられています。試運転で自主検査をした内容を使用前安全管理審査申請書にまとめて提出します。

5-5.特定契約の締結と電力供給開始

特定契約を電力会社と結んだら、いよいよ電力供給開始です。固定価格買取制度の調達期間(適用期間)は供給開始を起点とします。

固定価格買取制度の買取価格は産業用で20年間固定されます。2022年度に認定を受けたら2042年度までは1kWh当たり11円、または10円で買い取られる仕組みです。

5-6.定期報告

経産省に認定を受けた事業者は、定期報告を行います。毎年、発電設備の運転に要した費用を報告します。加えて、設置時(初年度)には発電設備の設置費用の報告も必要です。

6.太陽光発電事業の失敗事例

太陽光発電事業は長期運用を前提とした土地活用です。最初に失敗してしまうと後々取り返しのつかないことになりかねません。ここでは、太陽光発電の代表的な失敗例を5つ紹介します。

6-1.【事例1】安い設置価格につられて失敗

太陽光発電事業は初期費用がそれなりにかかります。工事費用の比較をしたときに安さだけを基準にしてしまうと大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。

事業施設にはさまざまな機材を接続して設置します。工事費用が安くて問題になるケースは、機材の粗悪品を売りつけられることではなく施工技術に問題があることがほとんどです。

施工技術が未熟な会社は、競争力を価格に反映させるしかありません。その結果、未熟な施工が原因のトラブルが発生しても必要な対応が受けられない可能性もあります。

本来、太陽光発電設備は長寿命と言われています。長く運用することで収益力が上がっていく性質の土地活用であることからも、裏のある安い価格に飛びつくのは危険です。

6-2.【事例2】補助金がもらえなくて失敗

産業用太陽光発電施設向けの補助金制度も多く存在します。自家消費型であること、FITなどを利用しないこと、自治体が主体の場合は設置場所がその自治体であることなど、補助金制度によって条件はさまざまです。

複雑な条件を設けることも多いため、初期の段階で補助金制度の内容を確認しておかなければ、条件が合致せず申請すらできない事態にも陥りかねません。

また、申請には期限があります。施設がいつの申請期間の補助金の対象になるのかを計画段階から確認しておいてください。設置会社と連携をとることで申請忘れや条件不一致などのトラブル防止につながります。

6-3.【事例3】シミュレーションと違う結果で失敗

太陽光発電の場合、相談段階からシミュレーションをもとに話し合いを持たれることが多くあります。設置規模の決定にもつながることから、シミュレーションの正確性は非常に重要なポイントです。

シミュレーションの実現性に疑問がある場合、想定した発電量が確保できず収益性に不安が生まれる可能性は高まります。

自然相手の事業ではあるものの、年間の発電量に大きく変動があることはほとんどありません。しかし、設置環境はさまざまです。気候条件、設備の発電効率などをしっかり反映させたシミュレーションが提示されているかどうかを見極めることが重要になってきます。

6-4.【事例4】自然災害で被災して失敗

日本は自然災害リスクが高く、備えをしていても被害が出てしまう可能性を否定できません。太陽光発電の施設はある意味自然の脅威をダイレクトに受けるため、技術力の高い設置会社への依頼は必須です。

しかし、高い技術力をもってしても故障が出てしまうことはあります。「故障でも太陽光発電は長期保証がついているから安心」という認識が、実は自然災害での落とし穴です。

長期保証は多くの場合、自然災害が原因となる故障については補償対象外になっています。また、設置会社によってはワイド保証のような自然災害の被災を想定した特約を選択できることもありますが、状況や体制によっては被災後すぐに駆け付けてくれるとは限りません。

6-5.【事例5】設置会社が倒産して失敗

太陽光発電市場は、住宅用施設の普及が一時期爆発的に増えたことから施工会社も急増しました。専門外からの参入も多かったこともあり、淘汰が進んでいるのが現状です。こうしたことから設置会社が倒産する憂き目に遭うという失敗が後を絶ちません。

太陽光発電施設は長期的に運用することから、パワーコンディショナーの交換やメンテナンスなど定期的に専門会社とのやり取りが必要です。もし設置会社が倒産してしまうと、こうした蓄積してきたデータも失ってしまいます。

また、メーカー保証以外に設置会社と契約した保証がある場合、故障が起こっても対応が受けられなくなってしまいます。

7.太陽光発電で土地活用をする際の3つの注意点

太陽光発電はメンテナンスフリーなどとも言われ、他のものに比べても手間のかからない土地活用です。しかし、導入を検討するなら注意したい点が3つあります。

- 定期的に見回りが可能か

- 設備費用以外にどれくらいかかるか

- 適正な施工をしてくれる会社か

以下で詳しく解説します。

7-1.定期的に見回りが可能かを見極める

土地を放置すれば雑草が生え、環境が悪化します。太陽光発電でも、雑草が伸びて接続箱にまで届いていたり、敷地脇にあった木からの落葉でパネルの一部が覆われていたりといった故障につながる環境悪化が発生しているかもしれません。

メンテナンスや定期点検は危険を伴うことから専門会社に任せる必要がありますが、定期的な見回りも重要です。少なくとも年に数回足を運べる環境にあるかを確認しておきます。

もし、難しいようであれば、見回りサービスを利用したり、監視カメラを設置したりといった対応が必要です。

7-2.設備費用以外にどれくらいかかるかを見極める

土地活用として大規模な太陽光発電事業を始めるような土地は、整地が必要となることも多くあります。こうした費用は高額になることもあるため、事前にいくらかかるのかをしっかり見極めておかなければなりません。

例えば、雑木林の一部を活用する場合、以下のような費用が追加でかかります。

- 伐採作業費用

- 整地費用(地盤強化含む)

- 電柱設置費用

7-3.適正な施工をしてくれる会社か見極める

太陽光発電の設置会社はさまざまありますが、それぞれに得意なジャンルがあります。実施したい規模を得意とする会社に依頼できると安心です。そのためにはホームページなどを確認して実績や理念を確認しておくとよいでしょう。

また、提示される発電シミュレーションや収支シミュレーションも適正な施工ができる会社かを見極める一つの資料です。実現性が高いか、根拠がある数字かをしっかり見極めます。分からないことは質問し、納得のいく回答が得られるかも一つの指針としてよいでしょう。

8.太陽光発電での土地活用を相談できる企業の選び方

土地活用を検討するには、アパートや駐車場、太陽光発電など、さまざまな活用方法を検討し、自分の土地に適した活用方法を見つけることがポイントです。太陽光発電の場合、他の土地活用の多くで必須となる集客力を必要としないことから田舎の土地の救世主となることもあります。

また、太陽光発電は土地活用のオプションとして利用する選択肢も増えています。従来型の太陽光パネルを敷き詰める活用方法だけにとらわれず、他の活用方法も幅広く検討した上で、うまく取り入れることをおススメします。

ただ、太陽光発電は導入までにさまざまな手続きがあるだけでなく、設置に関して専門性が高いことから、専門の会社のサポートが必要です。しかし、どこでどのように依頼したらよいか悩む方も多いのではないでしょうか。

こうした方に便利なのが、 NTTデータグループが運営する「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」です。「HOME4U オーナーズ」は、「土地活用を検討している人」と「企業」をマッチングするサイトです。

所有する土地の所在地や広さなど、簡単な入力をするだけで、太陽光発電はもちろん、アパート・マンション経営から大規模施設、駐車場まで、実績豊富な幅広い複数の専門企業に、まとめて土地活用の相談ができます。

しかも「HOME4U オーナーズ」は信頼できる業界大手企業と提携していますので、安心してご利用いただけます。

まずは色々な会社の提案を受けて、それぞれの活用方法の初期費用や収益性を比較して、検討するのがおススメです。

関連キーワード

関連記事

-

-

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 費用

-

【徹底解説】アパート建築費5,000万円で建つ規模は?収支の見込みと間取り事例

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 費用

- ローン

-

- 2025.01.24

- ノウハウ