初心者の方でもわかりやすい様に、田舎でも成功する可能性のある土地活用法を厳選し、「宅地」「山」「農地」と3つの切り口に分けておすすめの土地活用法を紹介し、それぞれの基礎知識を紹介しています。

- 賃貸需要がない

- 地形が平坦でない

- 規制がかかっている

- 田舎でも仮設建築物による活用はできない

それぞれの詳細や対応策については「2.田舎の土地活用の4つの注意点」をご確認ください。

以下の観点で、それぞれの土地活用方法について解説しています。

所有している土地の特徴や、収益の方向性にあわせて、ご検討してみてはいかがでしょうか。

目次

1. 田舎の土地を活用するメリット

以下では、田舎の土地を活用するメリットを3つ紹介しています。

1-1.収益化できる

土地は所有しているだけで、固定資産税がかかります。さらに人通りの少ない土地の場合には、不法時の防止や雑草などの除草作業等、維持管理にコスト・費用がかかっている方も多いでしょう。

田舎の土地は放置するよりも、土地活用することで税負担を賄い、さらには収益化を狙えます。

1-2.管理を委託できる

土地活用をするということは、不動産管理をするということです。土地活用の方法によっては、外部の専門会社に土地や施設の管理を委託される方が多いです。

土地を良い状態に保つことは、資産保全の観点でも大事なポイントです。

1-3.社会貢献になる

土地活用方法によっては、そのエリアの社会貢献につながります。

例えばアパートやマンション経営をはじめれば、人口の流入や流出防止が見込め、コンビニなどの商業施設の場合は、地域経済にも貢献することができます。

2. 田舎の土地活用の4つの注意点

田舎の土地活用を考える上では、田舎の土地活用を難しくしている原因を知ることが必要です。最初に田舎の土地活用を難しくする障害は、主に以下の4点です。

- 賃貸需要がない

- 地形が平坦でない

- 規制がかかっている

- 田舎でも仮設建築物による活用はできない

2-1.賃貸需要がない

土地活用は「建物を貸す」または「土地を貸す」ことで賃料収入を得ることを基本としていますが、田舎の土地活用が難しい最大の理由は、「賃貸需要がない」という点が挙げられます。

他人に貸す土地活用が難しい場合は、「自分で使う」ことを検討しましょう。

例えば、太陽光発電の売電収入を得る、自宅で電気を使うなど、「自分で使う」ことで活用することが可能です。

土地活用は「他人に貸す」タイプの方が収入も安定しますし、リスクも低いです。

そのため、田舎であっても最初は「他人に貸す」土地活用を探してみて、やっぱり無理ということであれば2番目の選択肢として「自分で使う」土地活用を探すというのがセオリーとなります。

2-2.地形が平坦でない

田舎の場合、地形が平坦でないことから土地活用ができないことも多いです。

平坦にする、造成工事には多額の費用がかかるため、費用対効果に見合わないことが多いです。

この場合、「地形を生かした」活用方法を検討しましょう。

例えば、キャンプ場やアスレチック施設、サバイバルゲーム場などは山林の地形を生かした活用方法であり、ほとんど造成工事をせずに土地活用を始めることができます。

2-3.規制がかかっている

田舎の場合、規制がかかっていることで活用の大きな障害となっていることもあります。

土地活用の大きな障害となっている規制は、「農地法」と「都市計画法」の2つです。

農地については「農地法」の規制により、農地を農地以外にするには転用許可を得る必要があります。詳細は「6.農地転用の注意点と進め方」をご確認ください。

つづいて大きな規制の2つ目は「都市計画法」で指定された「市街化調整区域」です。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、原則として建物を建てられないエリアのことを指します。

市街化調整区域は政令指定都市にも指定されており、周辺に多くの人が住んでいるにも関わらず建物を建てることができないため、残念ながら十分な土地活用ができない状況となっています。

2-4.田舎でも仮設建築物による活用はできない

都会であっても田舎であっても、仮設建築物による活用はできません。

仮設建築物とは、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物のことを指します。

例えば、工事現場にある青いプレハブの現場事務所などが仮設建築物です。

以前、コンテナを置くだけの土地活用が流行った時期がありました。置くだけのコンテナは、仮設建築物に該当します。

置き型のコンテナが流行り出した当初は、規制の目が届かなかったため、全国の田舎で置き型コンテナの土地活用が見られました。

しかしながら、現在では規制が厳しくなり、仮設建築物である置き型コンテナの土地活用はできないことになっています。

現状、土地活用として行われているトランクルームは置き型ではなく「トランクルームのような建物」を建築している土地活用です。

建物建築であるため、土地は「宅地」であることが必要となります。

また、以前は仮設建築物の土地活用としてドーム型のバッティングセンターもありました。ドーム型のバッティングセンターも仮設建築物に該当するため、できないことになっています。

いずれにしても、仮設建築物による土地活用は、現在はできません。建物を建てて土地活用をするには、土地が「宅地」であることが必要となります。

3.田舎の宅地でできる土地活用8選

宅地でできる土地活用について、以下の8つの方法を解説します。

3-1.駐車場

田舎でも宅地なら駐車場の土地活用ができ、建物を建てずにできることから、投資額を抑えられ、賃貸需要が低い田舎でもリスクを抑えながらできる手法のひとつです。

また、建物が原則として建てられない「市街化調整区域」でもできる土地活用となっています。

駐車場には主に月単位で貸す「月極駐車場」と時間単位で貸す「コインパーキング」の2種類があります。

収益性は月極駐車場よりもコインパーキングの方が高いです。

月極駐車場の収益性は低いですが、トラロープを使って区画を分けるだけでできるため、初期費用を安くできる点がメリットになります。

一方で、コインパーキングの場合、自営で行うとなるとアスファルト舗装やゲート、ロック板等を揃える必要があります。

ただし、コインパーキングであっても駐車場運営会社に土地を貸す「土地貸し方式」を採用した場合、初期費用をタダで行うことができます。

土地貸し方式とは、アスファルト舗装やゲート、ロック板等は全て駐車場運営会社が自分たちの資産として持ち込む形式の運営方法のことです。

コインパーキングは、人が集まる場所の近くにニーズがあります。

田舎でも観光地や駅、スーパー、銀行等の近くの土地であればコインパーキングは成功しやすいです。

3-2.介護施設(老人ホーム・サ高住)

介護施設も田舎でできる土地活用の一つです。

介護施設には、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」と略)といったものがあります。サ高住とは、安否確認と生活相談のサービスを兼ね備えた高齢者向け住宅のことです。

老人ホームやサ高住の土地活用は、介護事業者に建物を一棟貸しする土地活用になります。田舎でも近くにバス停があるような土地であれば、介護事業者の賃貸需要があります。

バス停は徒歩5分圏内にあることが望まれます。

一定の要件を満たす老人ホームやサ高住は、市街化調整区域でも建てることができます。

具体的には、市街化調整区域内の病院と密接に連携する必要がある場合等のやむを得ないケースの場合には、開発許可が下り、建物を建てることができます。

市街化調整区域内の土地を活用したい場合には、老人ホームやサ高住の可能性がないか確認してみることをおススメします。

3-3.アパート経営

田舎でもある程度人が住んでいる地域では、アパート経営も可能です。

アパートは、木造や軽量鉄骨造等の比較的建築コストが安い材料で建てることができ、投資額を抑えながらできる土地活用になります。

投資額を抑えれば借入金も少なくなるため、土地活用のリスクを下げられます。そのため、田舎のような空室リスクが高いエリアであっても、比較的取り組みやすい土地活用です。

初めてのアパート経営

3-4.戸建て賃貸

田舎の土地活用として、戸建て賃貸の選択肢もあります。

田舎では、二地域住居を目的とした戸建ての賃貸ニーズが存在します。二地域住居とは、都市部のが、週末や一年のうちの一定期間を田舎で暮らすライフスタイルのことです。

二地域住居では、田舎に土地と家をいきなり購入する人も多いですが、購入の前段階として賃貸物件を借りることで二地域住居のお試し期間を設ける人もいます。

賃貸であれば、借りる人が気軽に二地域住居を始めることができる点がメリットです。

昨今は、企業のリモートワークが浸透してきたことから、郊外の広い家を求めて地方に移住する人も増えてきています。

都市部からの移住者をターゲットとする場合、高速通信環境を整えておくことが望ましいです。田舎でもリモートワークがしやすい環境を整えておくと、これからは都市部の人のニーズを捉えやすくなります。

「戸建て賃貸について信頼のおける複数の企業の意見を聞いてみたい」というときに便利なのが、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」の一括プラン請求サービスです。一度の請求で厳選された優良企業最大10社から戸建て賃貸経営プランを取り寄せられます。

3-5.コンビニ

コンビニは田舎でもできる数少ない商業系の土地活用の一つです。田舎のコンビニの場合、トラックの運転手を顧客とできることが求められるため、400~500坪以上あるような土地だと出店の可能性がでてきます。

敷地内でトラックの切り返しができて、ゆったりと駐車できるようなスペースがあると理想的です。

コンビニは、賃料が高く、建築費も大きくないことから収益性が非常に高い土地活用となります。

3-6.サテライトオフィス

サテライトオフィスとは、本社を中心に考え、その周りに衛星(サテライト)のように配置されたオフィスのことです。

田舎の不動産をIT企業が借り上げて、サテライトオフィスとして利用しているケースがあります。オフィスといっても、建物としては一般的な住宅になります。

サテライトオフィスは、基本的には古民家が好まれますので、新築で建てる場合は田舎の雰囲気に合った蔵のような家にするなど、デザイン性には配慮する必要があります。

サテライトオフィスを行うには、高速通信環境が整備されていることが条件です。

3-7.サブスク住宅

サブスク住宅とは、全国に点在する住宅に定額で住み放題ができるというサービスのことです。

サブスク住宅は、物件をサブスク住宅運営会社に登録することで始めることができます。

サブスク住宅のターゲットは主に観光客になります。

観光客が1週間程度滞在するために利用することが多いため、近くに観光資源がある立地であることが望まれます。

3-8.民泊

田舎では民泊の土地活用も考えられます。

民泊は2018年6月から住宅宿泊事業法という法律が施行されたことにより、届出をすれば全国どこでも年間180日までなら民泊経営ができるようになりました。

民泊には自宅で自分がホストとして経営する「家主居住型」と、空き家の状態で行う「家主不在型」の2種類があります。

そのため、遠方の田舎にある土地であっても家主不在型を選択すれば、民泊を行うことができます。

家主不在型を選択する場合には、国土交通省に登録された住宅宿泊管理業者に管理を委託することが義務付けられています。

住宅宿泊管理業者は地元の不動産会社であることが多いです。

民泊はアパートの一室でも行うことができますので、アパートを建てた場合、例えば半分を普通の賃貸、半分を民泊でやってみるという方法もあります。

4.山でできる土地活用8選

山でできる土地活用について、以下の8つの方法を解説します。

4-1.キャンプ場

山をそのまま利用する土地活用としては、キャンプ場があります。

近年はキャンプブームが起きており、キャンプの市場は拡大中です。

キャンプ場は、焼き場を提供するだけなら、飲食店業の許可は不要となります。

また、利用者が自分でテントを張って宿泊するだけのスタイルなら旅館業法の許可も不要です。

4-2.アスレチック施設

山林の活用方法としては、アスレチック施設を運営する方法もあります。

アスレチックは山の地形や樹木をそのまま利用することができるため、伐採費用や造成費を安く抑えることができます。

森林でアスレチックを運営する場合、パカブ(ネットを張り巡らせた遊具)やジップライン(木々の間に張られたワイヤーロープを滑車できる遊具)などの人気の施設を取り入れると集客力が上がります。

4-3.サバイバルゲーム場

サバイバルゲーム場とは、エアガンを使って戦闘を模す本格的な遊び場のことです。近年は、雑木林のような山林をサバイバルゲーム場として貸し出す事例も散見されます。

サバイバルゲーム場は専用の予約サイトもあり、施設として登録すると簡単に始めることができます。

4-4.里山レストラン

山林では里山レストランといった活用方法もあります。

里山レストランの中には、形が悪くて市場に出ない規格外野菜を地元の農家から安く仕入れ、成功しているレストランもあります。

地元の農家との連携は必須であり、地産地消をコンセプトとすると成功しやすいです。

4-5.産業廃棄物処理施設

田舎の山林では、産業廃棄物処理施設への賃貸需要があります。

産業廃棄物処理施設は市街地では住民の反対を受けてできないため、事業者が田舎の山林を求めて土地を探しています。

ただし、伐採後の土地がある程度平坦地であることが必要です。

4-6.トランクルーム置場

伐採後の土地をトランクルーム置場として活用する方法もあります。

トランクルーム置場は、必ずしも市街地である必要はなく、田舎でも一定の需要があります。

田舎のトランクルームの場合、近隣の市外の人が「滅多に利用しないものを置いておく」というニーズがあります。

ただし、トランクルームはコンテナハウスと呼ばれるトランクルームに似た建物を建てることになるため、相応の初期投資が必要です。

4-7.太陽光発電

山林では伐採後の土地を太陽光発電用地として利用する方法もあります。

太陽光発電は、斜面のある土地でもできますが、日照時間を考慮すると南向き斜面の土地が適しています。

4-8.資材置場

資材置場とは、木材等の建築資材を一時的に置いておくスペースのことです。

資材置場として貸すには、敷地が公道に面しており、樹木を伐採した後の更地で、平らな土地であることが条件となります。

5.農地でできる土地活用4選

農地でできる土地活用について、以下の4つの方法を解説します。

5-1.農業集積を目的とした賃貸

転用できない農地の場合、農業集積を目的とした賃貸、つまり「農地を農地として貸す」活用方法を検討しましょう。

【市町村の農業委員会に申請すること】

- 「全国農地ナビ」に掲載依頼をする

- 農地法「3条許可」取得申請手続きをする

「全国農地ナビ」とは、全国農業会議所が運営している公的なサイトで、農業委員会等が整備している農地台帳および農地に関する地図や航空写真が公開されています。

また「3条許可」と呼ばれる農地法の許可が必要なため、あわせて手続きを行いましょう。

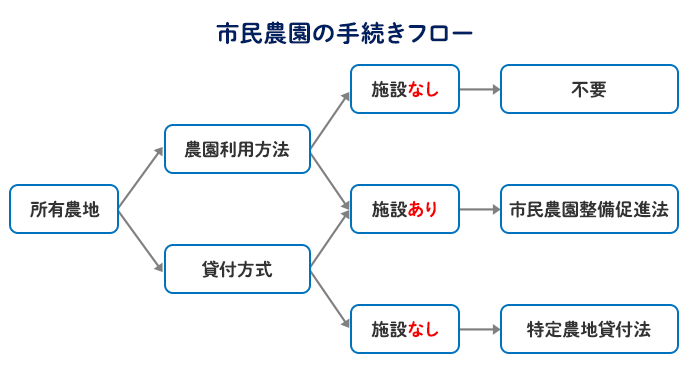

5-2.市民農園

農地の活用方法には、特定の法律に基づく「市民農園」としての活用方法もあります。

市民農園とは、いわゆる「貸し農園」や「観光農園」といった類のものになります。市民農園には、農地法の許可を受けずに簡素な手続きでできるメリットがあります。

民農園には、以下の2種類があります。

| 市民農園の種類 | 内容 |

|---|---|

| 農園利用方式 | 園主の指導の下で利用者が継続的に農作業を行う方式 |

| 貸付方式 | 利用者に農地を貸す方式 |

農園利用方式は、簡単にいうと農家の方が直接指導しながら、市民に農業の楽しみを体験してもらう活用方法のことです。

営農者の管理下で行われるため、農園利用方式は特段の手続きは不要となります。

ただし、借りる市民のために新たに休憩施設やトイレ等を整備する場合には市民農園整備促進法による手続きが必要です。

一方で、貸付方式は、特に営農者が指導をしない状況で農地をそのまま市民に貸す方式となります。貸付方式の場合は、特定農地貸付法による手続きが必要です。

貸付方式を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

【貸付方式の要件】

- 10a(1,000㎡)未満の貸付け

- 相当数の者を対象とした貸付け(複数人へ貸し付けることが必要)

- 貸付期間が5年を超えない

- 利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないものであること

尚、貸付方式でも新たに休憩施設やトイレ等を整備する場合には市民農園整備促進法による手続きが必要となります。

5-3.農家民宿

農家民宿とは、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動または山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する民宿のことです。

農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供することで、建物をホテルのような宿泊施設として活用することができます。

農山漁村滞在型余暇活動とは、以下のようなサービスのことを指します。

【貸付方式の要件】

- 農作業の体験指導

- 農産物の加工または調理の体験指導

- 地域の農業または農村の生活および文化に関する知識の付与

- 農用地等の案内

- 農作業体験施設等を利用させる役務

- 上記役務提供のあっせん

農家民宿は、旅館業法の一部が規制緩和されてできる仕組みとなっており、一般の方でもできる活用方法となっています。

農地の近くに空き家が残っている場合は、空き家を農家民宿として利用することが可能です。

農家民宿は、必ずしも自らが民宿経営や農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供を行う必要はなく、専門の会社に委託すれば家主不在型の空き家でもできるようになっています。

5-4.営農型太陽光発電

農地の活用方法としては、営農型太陽光発電というものもあります。

営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する活用方法のことです。

2m以上の高さの太陽光パネルを設置し、パネル下の農地部分に十分な太陽光が注ぎ込む隙間を作り、パネル下の農地で農業を継続できるタイプの太陽光発電になります。

従来、農地で太陽光発電を行うには転用許可が必要でしたが、2018年5月に農地法の一部規制緩和が行われたことで、営農型太陽光発電ができるようになりました。

例えば、従来太陽光発電ができなかった農用地区内の農地でも、農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合には10年以内の一時転用が認められ、営農型太陽光発電の活用ができるようになっています。

営農型太陽光発電を行うには、「一時転用許可」と呼ばれる許可を受けることが必要です。

一時転用許可の期間は最長で10年となります。

一時転用許可を得るには主に以下の条件を満たす必要があります。

【転用許可の主な条件】

- 下部農地における営農の適切な継続が確実

- 農作物の生育に適した日照量を保つための設計

- 支柱は、効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)

- 周辺農地の効率的利用等に支障がない位置

6.農地転用の注意点と進め方

6-1.転用できない農地がある

まず農地については農地法の規制がかかっているため、農地以外に転用することに大きな制限を受けています。

農地を農地以外にするには転用許可を得る必要がありますが、農地には複数の種類があり、下表のように「転用できない農地」と「転用できる農地」が定められています。

| 種別 | 定義 | 許可の方針 |

|---|---|---|

| 農用地区区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備区域内において農用地区域とされた農地 | 原則不許可 |

| 甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等の特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |

| 第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等の良好な営農条件を備えている地域 | 原則不許可 |

| 第2種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |

| 第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |

転用が原則不許可の農地に定められている場合、基本的に農地以外の活用ができないことになります。

例えば、農地で太陽光発電を行うことは農地を雑種地に転用することですので、転用ができない農地では原則できません。(例外として営農型太陽光発電ができるケースもあります。)

転用できない農地の場合には、農地として貸す方法や市民農園、農家民宿といった活用手段を考える必要があります。

6-2.農地転用の流れ

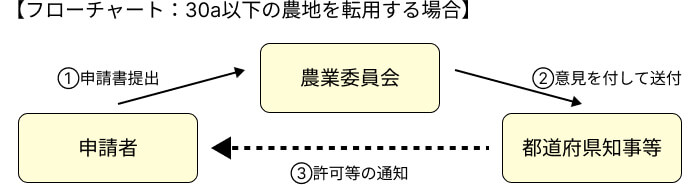

農地転用には許可申請の手続きが必要で、30a(アール)以下の農地と30a(アール)超の農地を転用する場合で申請の流れが異なります。

30a(アール)以下の農地転用の流れ

30 a(アール)以下の農地転用の流れは以下のとおりで、農業委員会への申請書提出を行う必要があります。許可通知まで最短で6週間が目安です。

| だれが | やること | かかる期間の注意点 |

|---|---|---|

| ①申請者 | 農業委員会に許可申請書を提出する |

|

| ②農業委員会 | 意見を付して「都道府県知事等(知事又は指定市町村長)」へ送付 | |

| ③都道府県知事等 | 知事又は指定市町村長から「申請者」へ許可等を通知 |

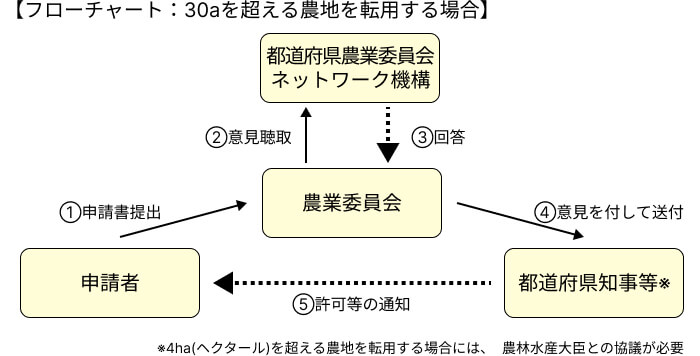

30a(アール)超の農地転用の流れ

30a(アール)超の農地転用の流れは、30 a(アール)以下の農地転用の流れと一部異なり、農業委員会が「都道府県農業委員会ネットワーク機構」に意見聴取を行うステップが追加されています。

また4haを超える場合は、都道府県知事等による農林水産大臣との協議のステップも追加されるため、許可通知まで時間がかかる場合があります。

| だれが | やること | かかる期間の注意点 |

|---|---|---|

| ①申請者 | 農業委員会に許可申請書を提出する |

|

| ②農業委員会 | 「都道府県農業委員会ネットワーク機構」に意見聴取 | |

| ③都道府県農業委員会ネットワーク機構 | 「農業委員会」に回答 | |

| ④農業委員会 | 意見を付して「都道府県知事等(知事又は指定市町村長)」へ送付 | |

| ⑤都道府県知事等 | (4haを超える場合) 都道府県知事等が、農林水産大臣と協議 | |

| ⑤都道府県知事等 | 知事又は指定市町村長から「申請者」へ許可等を通知 |

7.田舎の土地活用の流れ

田舎の土地活用の流れは、一般的な土地活用の流れとほぼ同じですが、一部田舎ならではの「事前確認ポイント」がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

7-1.事前に確認すること

7-1-1. 法規制のなかで「造成・伐採の可否」について確認する

地目によっては、法規制で「造成工事・伐採工事」を規制・制限している場合があります。あらかじめ確認するか、必ず相談する不動産会社に確認してみましょう。

【山林の規制に関連する法律】

- 都市計画法

- 宅地造成等規制法

- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

- 都市緑地法

- 地すべり等防止法

- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

- 生産緑地法

- 森林法

7-1-2. 境界線を確認する

山林を所有するオーナーは「山林すべて」を所有しているわけではなく、「山林の一部」を所有している方がほとんどで「あいまい」になっているケースがほとんどです。

したがって「境界線」を正確に把握していなければ、隣接する所有地へ踏み込んだり、造形工事を行ってしまったりしてしまうおそれがあります。

以下の手順で、境界性を明確にすることができます。

- 森林組合や民間業者に依頼

- 隣接の所有者との立ち会いのもと、現地調査・確認

- 境界杭を打つ

土地活用を行う際に、隣接の所有者とトラブルを起こさないためにも、境界性を明確にすることは必要不可欠です。

7-2.土地活用の相談をし、プランの提案を受ける

ここからは、一般的な土地活用の進め方と同様です。

土地活用の相談を不動産会社にする場合には、1社だけに相談すると提案内容に偏りが生じてしまうという点がデメリットです。

したがって、最初は複数のハウスメーカーから「土地活用プラン」の提案を受けることがベストです。「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」などを活用していくつかの土地活用会社と接点を作ったうえで、疑問点や気になる点について個別に質問してみることをおすすめします。

7-3.プランを検討し、再提案してもらう

複数社からプランを提案してもらったら、比較・検討フェーズにはいります。土地活用では、最初の提案ですんなりと決まることはむしろ稀であり、その後、何回か図面やプランを描き直してもらいながら、ブラッシュアップしていくことが通常です。

また、プランがほぼ固まったら、契約前にぜひハウスメーカーや専門企業からコスト削減案の提案を受けることをおすすめします。

7-4. 施工会社の決定・請負工事契約の締結・着工

施工会社を決定し、請け負う工事契約の締結をしたら、着工となります。

7-5. 竣工・土地活用の開始

工期に関しては建物によって異なりますが、ここからが土地活用経営の開始です。賃貸住宅系の土地活用の場合、ハウスメーカーの関連会社が管理会社となるケースが多いです。

土地活用の失敗しないロードマップについては、以下の記事をお読みください。

8.田舎の土地活用成功のポイント

田舎の土地活用を検討する際には、必ず複数社の土地活用の専門家に相談しましょう。土地活用に関する実績と経験が豊富なハウスメーカーや専門企業などから提案を受けることで、思いもよらなかった活用方法が見つかる場合もあります。

まずは「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」などを活用していくつかの土地活用会社と接点を作ったうえで、疑問点や気になる点について個別に質問してみることをおすすめします。

自分の土地にあった活用方法について最大10社から提案を受けることができます。

土地活用関連記事、土地活用法系記事一覧

- 【基礎から解説】土地活用の方法22選一覧|主要な活用方法を立地・目的別に網羅

- 【徹底解説】23種類の地目・用途地域の調べ方と、対応する活用法

- 【プロが厳選】空き地の活用方法おすすめ10選!メリット・デメリットも解説

- 【40坪の土地活用】立地別おすすめ活用法13種類を徹底解説!

- 【徹底解説】東京の土地活用 立地別おすすめ活用法15種

- 【徹底解説】50坪の土地活用 立地・目的別おすすめ活用法13種

- 【徹底解説】大阪の土地活用 立地別おすすめ活用法15種

- 非公開: 【徹底解説】田舎の土地活用 山林・農地・宅地等、土地の種類別おすすめ活用法20種

- 【徹底解説】狭い土地の活用方法21選!狭小地のメリット・デメリット、注意点

- 【徹底解説】60坪の土地活用 立地・目的別おすすめ活用法15種

- 【徹底解説】100坪の土地活用 立地別おすすめ活用法10種

- プロに聞く土地活用の秘訣!成功する2割のオーナーが必ず行っていることとは?

- 不動産活用の方法おすすめ23種!資産の有効活用に役立つアイデア事例を解説

- 【徹底解説】300坪の土地活用方法を立地別に紹介

- 【基礎から解説】土地オーナー向け!利回りの高い土地活用法

- 非公開: 【土地活用の方法】成功するための土地活用の種類とアイデアを紹介

- 【徹底解説】短期の土地活用 立地別おすすめ活用法9種

- 20坪の土地活用アイデア16選!狭い土地でも利益を上げる活用法

- 【徹底解説】遊休地を活用するには?おすすめ活用法13種

- 【基礎から解説】田舎の土地活用で成功する方法|田舎の土地を収益化するアイデア

この記事のカテゴリトップへ