マイホームを建てると同時に賃貸物件のオーナーにもなれると人気の「賃貸併用住宅」。賃貸併用住宅は戸建て住宅に比べると建築費用が高額になります。大きな初期投資を後悔しないようにするため、なんとしても失敗は避けたいところです。

そこで、賃貸併用住宅を建てた後にありがちな失敗のパターンを対策とあわせて解説します。本記事で紹介するのは7つの失敗パターンです。

- プライバシーの問題で失敗

- 騒音問題で失敗

- 利回りの悪化で失敗

- 売却で失敗

- クレーム問題で失敗

- 修繕費の負担で失敗

- サブリースで失敗

解説を読むことで後悔しない賃貸併用住宅経営を目指せます。ハウスメーカーに相談する前段階の知識としてももってこいです。

また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。

「うちの土地にはどんな賃貸併用住宅が建つの?」「いくら稼げるのか知りたい」という方はご活用ください。

賃貸併用住宅の失敗にはどのようなものがある?

賃貸併用住宅の代表的な失敗パターンと、それらへの対策は以下の通りです。

- プライバシー上の問題・・・オーナーと入居者が顔を合わせる機会を減らすために、(出入り口などの)生活動線を分ける

- 騒音問題・・・防音性を高めるための建築、あるいは「縦割りの間取り」を採用する

- 利回りの悪化・・・ニーズのある間取りにする、借入金を小さくする

- 売却しにくい・・・そもそも売却が必要な状況に追い込まれないよう、入居者集めに強いハウスメーカーの協力も得ながら、賃貸経営を軌道に乗せる

- クレーム問題・・・生活動線を分けたうえで、入居者への対応は管理会社へ任せる

- 修繕費の負担が大きい・・・敷金の制度を設ける、修繕費の積み立てをする

- サブリースで失敗・・・賃貸需要を調べて把握したうえで建築プランを検討する、サブリース縛りのない住宅ローンにする

詳しくは「賃貸併用住宅の失敗パターン&対策」をお読みください。

賃貸併用住宅で失敗しないためのポイントは?

賃貸併用住宅の失敗は建築段階で回避できることも多くあります。建築時には以下のようなポイントに気を付けます。

- 入居者ニーズを綿密にリサーチする

- オーナーのこだわりを見せすぎない

- 経営プランはしっかり検討する

- 住宅ローンを利用し、キャッシュフローを良くする

それぞれのポイントの詳しくは「失敗しない賃貸併用住宅を建てる4つのポイント」で解説しています。

1.賃貸併用住宅の失敗パターン&対策

賃貸経営の中でも手軽でメリットの多い賃貸併用住宅ですが、オーナーと入居者が同じ建物内で生活するという特殊性から、一般的な賃貸住宅に比べて難しい点もあります。

賃貸併用住宅でよくある失敗例とその対策を紹介します。

1-1.失敗パターン1 :プライバシー上の問題

「入居者と顔を合わせるのが気まずくて、以前のように気軽に家を出入りできなくなった…」

賃貸併用住宅はオーナーの顔が見えるという安心感がある反面、常に見張られているようなイメージが先行し、入居者から敬遠されることも少なくありません。

また、お互いの接触によってオーナー側も入居者と顔を合わせることに気まずさを感じることがあります。

対策

- 出入りの動線を分ける(入り口の方向を変える)

- 内階段の採用で共有部分を無くす

など、設計の段階で入居者と移動経路が重ならないよう計画します。

1-2.失敗パターン2 :騒音問題

「入居者の足音が寝室に響いて夜も眠れず…」

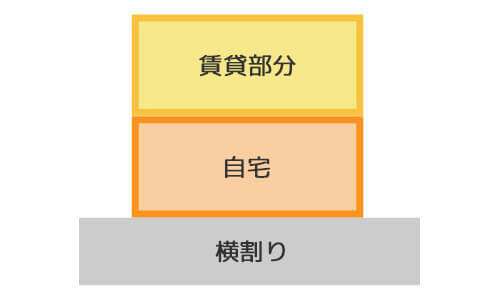

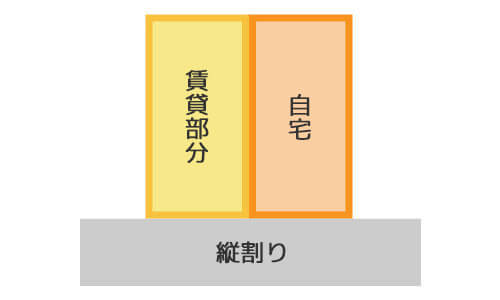

賃貸併用住宅の間取りには、縦割りタイプと横割りタイプがあります。騒音のトラブルは、下の図のようにオーナーと入居者のどちらかが上の階になる「横割りの間取り」で生じやすい問題です。

オーナーの自宅が下で、入居者が上の階で生活する場合、オーナーは上から響いてくる音に悩まされてしまうことがあります。特に、オーナーの寝室と入居者の水回りが近いと、水の音が気になって安眠を妨害されてしまうケースが見られます。

逆の場合だと、オーナーの立てる生活音が入居者のストレスとなり、クレームが入ってしまうケースもあるようです。

特に、オーナーに小さなお子さんがいる場合は、子どもの足音が下に響かないかどうか気になり、たとえ実際にはクレームが入らなくても気疲れしてしまう、といった声もよく聞かれます。

対策

- 遮音性の高い床材などの建材を採用する

- 遮音性に強い構造を選ぶ

- 縦割りの配置パターンにする

- 水回りはひとかたまりになるような間取りにする

- 契約時にルールとして騒音対策を伝える

この対策の中の縦割りの配置パターンとは以下のような間取りです。

この間取りであれば、どちらかの階が上になることによって表面化する騒音の問題を抑えられます。

1-3.失敗パターン3 :利回りの悪化

「利回りが想定を下回って、会社からの給料でローン返済を穴埋めするはめに…」

賃貸併用住宅は戸建住宅より建築費用が高くつきます。それに伴って、借入金も大きな額になりがちです。

したがって、多額の返済をカバーできるだけの家賃収入を得られてはじめて賃貸経営としての採算が取れたと言えます。しかし万が一、空室状態が続いてしまうと利回りが悪化し、ローンの返済負担が重くのしかかります。

不足分はオーナーが会社からもらっている給料などで穴埋めしなければならない、ということになりかねません。

対策

- 借入金を極力少なくする

- 空室にならないよう需要のある間取りにする

空室リスクを防ぐためには、入居者集めのノウハウを持ったハウスメーカーに設計・建築の段階から依頼することがベストです。

賃貸併用住宅経営の具体的な収益シミュレーションは、「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社のハウスメーカーから無料で収支プランが手に入ります。

1-4.失敗パターン4 :売却しにくい

「賃貸経営が思うようにいかず手放したいけれど、売却しようにも買い手がなかなか見つからない…」

賃貸併用住宅は一般の戸建住宅とは形状が異なり、さらにアパートやマンションなどの集合住宅とも違うため、いざ売ろうとしてもなかなか買い手が見つからないという難点があります。

また、オーナー家族が住む自宅部分と切り離して賃貸部分だけを売却できるケースというのもなかなかありません。

対策

- 長期運用を前提として経営プランを立てる

賃貸併用住宅に関しては、「うまく売れるように頑張る」よりも「売る必要がある状況に陥ることを防ぐ」ことが重要です。

したがって、入居者集めのノウハウを持ったハウスメーカーをパートナーにつけることが最善の対策になります。

1-5.失敗パターン5 :クレーム問題

「物件完成後は自動で収入が得られると思っていたら、入居者からのクレーム処理で案外忙しくてストレスも溜まる…」

賃貸併用住宅は入居者のすぐ隣にオーナーが住んでいることもあって、クレームが持ち込まれやすい環境となっています。

不動産投資はよく「自動収入が得られる手段」として語られますが、賃貸併用住宅の場合、本来は管理会社が対応してくれる雑事をオーナー自身が対応することになるかもしれないことが難点です。

対策

- 入居者にオーナーの気配を感じさせない設計にする

- 対応は管理会社に一任していると契約時に伝える

入り口をまったく別にするなど、入居者とオーナーが顔を合わせることにならないように動線を分けます。その上でクレームをはじめとした対応を管理会社へ一任するのが有効です。

1-6.失敗パターン6 :修繕費の負担が大きい

「入居者が入れ替わるタイミングで部屋を見に行ったら、想像以上に部屋が汚れていて修復に高額なお金がかかりそう…」

賃貸経営を始めると「部屋の経年劣化とそれに伴う改修」に直面します。

通常、入居者が故意に部屋を汚したり壊したりした場合でない限り、部屋の修繕はオーナー負担です。

入居者の過失の場合には、現状復帰のための費用を入居者に請求することができますが、必ずしも入居者に支払い能力があるとは限りません。

入居者からの資金回収に時間がかかっている間、修繕の資金をオーナーが捻出できないと、次の入居者に部屋を貸し出すことができず、機会損失が生じてしまいます。

対策

- 修繕資金の積み立てをする

- 敷金を預かる

修繕はどこかのタイミングで実施しなければなりません。経営開始当初からしっかり積み立てを行うことで、経年劣化にも十分対応できる資金が貯められます。

敷金は入居者による物損に備えるものです。預かり金であるため、用途が限られると認識する必要があります。

1-7.失敗パターン7:サブリースの落とし穴

「不動産会社に“サブリース契約があるから空室が出ても大丈夫”と言われて建てたけれど、更新の際にサブリース契約を解約されて、この先空室が出るのが心配…」

サブリースとは、賃貸の部屋を不動産管理会社が借り上げ、管理会社からオーナーへ賃料が支払われる仕組みのことです。「空室の場合でも家賃を確保するための保証」という性質を持っていますが、永年「空室保証」ではありません。

管理会社から家賃保証額の減額がある可能性もあるだけでなく、サブリース契約自体の解約を申し出られるリスクもあります。

対策

- エリアニーズに対応した間取りで建てる

- サブリース縛りのない住宅ローンを探す

オーナーは空室保証を過信しないことが大切です。「この場所に賃貸併用住宅を建てたとして、住まいを探している人にとって魅力的か」という視点を持ち、周辺の賃貸需要などについて自分なりに調べます。

また、賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する場合、サブリース会社の指定を受けることがあります。サブリースに不安がある場合は、こうした条件が含まれない金融機関や実績のあるサブリース会社と提携しているローンを利用するとよいでしょう。

2.失敗しない賃貸併用住宅を建てる4つのポイント

賃貸併用住宅の失敗は、多くのパターンで計画時にある程度回避することが可能です。以下の4つのポイントで建てると失敗パターンに陥るリスクが軽減するでしょう。

- 入居者ニーズを綿密にリサーチする

- オーナーのこだわりを見せすぎない

- 経営プランはしっかり検討する

- 住宅ローンを利用し、キャッシュフローを良くする

実はこれらのポイントは、大手ハウスメーカーに依頼すれば簡単にクリアできます。実績をもとにしたノウハウとしっかりした立地分析によって、プランニングするからです。

以下、それぞれのポイントを解説します。

2-1.入居者ニーズを綿密にリサーチする

賃貸併用住宅は賃貸部分のスペースが小さくなることが多く、空室が発生すると収益に大きなダメージがあります。

そのため、他の賃貸経営よりもいっそう空室リスクへの対策が重要です。

空室が発生しづらい物件は入居者のニーズに応えられている物件です。立地によってファミリータイプがよいか単身者用がよいか、賃貸物件になにか付加価値が必要か、などを事前にしっかりリサーチします。

綿密なリサーチをもとに建築計画を進めれば、経営開始すぐから満室スタートも夢ではありません。

賃貸併用住宅の具体的な収益シミュレーションは「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社のハウスメーカーから無料で収支プランが手に入ります。

2-2.オーナーのこだわりを見せすぎない

賃貸併用住宅は収益物件であると同時に、オーナーにとってはマイホームでもあります。住まう環境を自分好みにしたくなるところですが、収益性を考えると得策ではありません。

外観はアパートなどの集合住宅に寄せたシンプルなつくりのほうが入居者から好まれる傾向です。

内装もシンプルな間取りであるほど汎用性が高くなり、万人受けする物件になります。

オーナーとしてのこだわりは、マイホーム部分にとどめるか、実績豊富なハウスメーカーに相談してみるとよいでしょう。

2-3.経営プランはしっかり検討する

賃貸併用住宅経営の場合、家賃収入をローン返済に充てることを見込んで経営することが多く、経営プランは収入とローンの収支を重視します。

ローン返済はアパートローンでも20年、住宅ローンであればそれ以上を設定するケースが多いため、長期的な経営プランを立てることが必要です。

しかし、オーナー自身で経営プランを策定するのは至難の業と言えるでしょう。アパート経営をすでにしている場合でも賃貸併用住宅にはアパートにはない特徴をもつため、ノウハウを一部しか生かせません。

そこで利用したいのがハウスメーカーのプラン比較です。建築プランを求めると多くの場合、おおよその収支プランも提示されます。複数の収支プラン、収益シミュレーションを比較することで自分に合った経営プランをしっかり検討できます。

2-4.住宅ローンを利用し、キャッシュフローを良くする

自宅部分を50%以上とするなどの条件を満たせば利用できる住宅ローンは、賃貸物件建築のために活用されるアパートローンに比べ、金利や借入期間などの条件が良いことが特徴です。

賃貸経営を伴う賃貸併用住宅で住宅ローンを利用すれば借入総額も抑えられる上、月々の返済額も少なくなり、キャッシュフローが良くなることが期待できます。余裕のある経営は、大規模修繕に向けた備えや減価償却期間を終えた後の返済への余力をつけられます。

3.賃貸併用住宅経営の失敗を回避できるハウスメーカーを選ぶためのポイント

賃貸併用住宅にありがちな失敗は、賃貸併用住宅の実績とノウハウのあるハウスメーカーに依頼することで回避できるものです。

安心して賃貸併用住宅建築を任せられるハウスメーカーの特徴と選ぶポイントを解説します。

3-1.ハウスメーカーの提示する「経営プラン」

賃貸併用住宅建築の計画でもっとも重要なのは、経営プランの吟味と検討です。賃貸経営の中でも収益性が高いとは言えないからこそ、経営の見通しはしっかりしておく必要があります。

各メーカーから入手できる経営プランでは、ランニングコストや利回りシミュレーションなども確認できます。これらをチェックして、より具体的で現実性が高い計画を提示する会社を選ぶことが重要です。

3-2.ハウスメーカーの規模

大手ハウスメーカーでは、賃貸併用住宅の専用規格をもっていることがあります。規格商品は賃貸併用住宅専用に開発されているため、品質や耐久性でも安心です。また、価格面でも大きなメリットとなるでしょう。

規格商品を持つことは、規模が大きいハウスメーカーならではの強みです。また、魅力的な商品は受注も多いため、さまざまなノウハウや実績が蓄積されます。こうした実績が、対応力の向上にもつながります。

また、大手メーカーでは、手厚いアフターサービスが付いていることがほとんどです。長年に渡り建物のコンディションを維持できます。

3-3.アパート管理の知見・実績

ハウスメーカーには賃貸物件の管理も任せられる、または管理業務の子会社を持っている会社もあります。そこで得たトラブル回避の知見を建設時に活用できればトラブルの回避も容易になります。

賃貸併用住宅経営でのトラブルは、建築プランによって回避できるものも多いものです。管理の知見を活かした間取りづくりが可能であれば、賃貸併用住宅の失敗を回避できます。

3-4.評判・口コミ

マイホーム建築や賃貸住宅経営については、ネット上に多くの体験談やブログを見つけられます。実際に住み始めてみて気づいた小さな失敗や後悔が綴られていることも多く、計画段階の情報収集ではぜひ活用したいものです。

また、信頼のおけるサイトに寄せられる口コミも有益な情報源となります。「HOME4U オーナーズ」はNTTデータグループが運営する大手企業も多く参画した一括プラン請求サービスです。「HOME4U オーナーズ」には口コミも多く寄せられており、ハウスメーカー検討の一助となるでしょう。

「HOME4U オーナーズ」では、オーナー様の懸念に応えられるようなハウスメーカーを複数社紹介できます。是非ご活用ください。

関連キーワード

関連記事

-

-

-

老人ホーム経営は儲かる?初期費用や収支シミュレーション、メリット・デメリットを解説

- 2025.01.23

- 高齢者向け施設