マンション経営はアパート経営に比べ規模が大きくなる分、初期投資額も大きくなる傾向にあり、ハイリスク・ハイリターンな土地活用方法といえます。

マンション経営を成功させるためには、適切にリスクを把握し、事前に対策を施しておきましょう。

マンション経営の10大リスクと対策

マンション経営の10大リスクと対策は以下のとおりです。

- 初期費用が莫大→自己資金を用意する、経営状態を慎重に想定し融資額を決定する

- 建築に時間がかかる→ハウスメーカーを選ぶ、完成時期をよく考えておく

- 環境変化のリスク→エリアの開発計画を確認するなど調査やマーケティングを十分に行う

- 空室リスク→賃貸ニーズのある土地で始める、ニーズのある物件を作る

- 家賃滞納リスク→入居審査を厳密にする、家賃保証会社に契約をしてもらう

- 修繕リスク→入居者からの共益費をプールしておき計画的に修繕を行う

- 災害リスク→事前にリスクを把握し対策をとる、損害保険をかけておく

- 金利上昇リスク→こまめに情報収集をする、全期間固定金利で設定する

- 増税リスク→家賃を下げないで済むような経営をする、収支管理を入念に行う

- 売却リスク→出口戦略としての売却も視野に入れたプランを作成する

詳しくは「マンション経営の10個のリスクと対策」をご確認ください。

スタート前に知っておきたいマンション経営の知識

スタート前に知っておきたいマンション経営の知識は以下のとおりです。

- 賃貸経営のノウハウ

- マンション経営の経費

- サブリースという選択肢

- 信頼と実績のあるハウスメーカーとのパートナーシップ

詳しくは「スタート前に知っておきたいマンション経営の知識」をご確認ください。

「初期費用プラン」「建築プラン」

詳しい解説は以下

1.マンション経営の10個のリスクと対策

マンション経営において気をつけなければならないリスクを10項目にまとめました。これらの経営リスクは、マンション経営だけに限らず、賃貸経営全般に共通したリスクでもあります。

1-1.初期費用が莫大

マンションを建てるためには、莫大な費用がかかります。おおまかな建設費を知りたい場合は、以下のような構造別の坪単価を使うと、工費のめやすがわかります。

| 建物の構造 | 坪単価めやす |

|---|---|

| A 木造 | 77~100万円 |

| B 鉄骨造 | 80~120万円 |

| C 鉄筋コンクリート造 | 92~120万円 |

一般的に、マンションと呼ばれる建物の多くは、Cの鉄筋コンクリート造(RC造)です。例えば、延べ床面積が1,000平米ある、鉄筋コンクリート造のマンションの建設費は以下のようになります。

| 計算式 工費めやす=構造坪単価×平米数を坪に直したもの |

|---|

|

延べ床面積の広さや、建物の高さ、設備のグレードなどによって工費を下げることはできますが、それでも大きな費用が必要になります。

<対策>

マンションの建設費は、ご所有の土地と建物の両方を担保に入れて、金融機関から融資を受けることでまかなうのが一般的です。そのため、大きな資金が必要ではありますが、全額を自分で用意する必要はありません。また、ローンの返済原資は入居者からの家賃ですので、自分で返す必要もありません。

金融機関では、入居者が決まって、マンション経営がスタートしたときの経営状態を想定したうえで、融資額を決定します。そのため、活用予定地がマンション経営に向いた土地であれば、莫大な金額であっても融資が下りやすくなる傾向があります。

ただし、銀行融資を受ける際には、最低でも総工費の2割程度の自己資金の準備が必要になり、こちらは現金または現金化できる状態で準備しておく必要があります。

このように、マンションの建設費は、今後のマンション経営の収益性を左右する重要な要素なので、事前に詳細なシミュレーションをもらうようにしましょう。まずは複数の建設会社に建設費・予想収益が含まれた「マンション建築プラン」を請求し、その内容をじっくり比較してください。

プラン請求の際には、NTTデータグループの「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求をご利用ください。一回の入力で、マンション建築と経営に信頼と実績のあるハウスメーカーや建設会社を、最大10社までに絞り込んでご案内します。

1-2.建築に時間がかかる

一般的なマンション建築の工期は、マンションの階数+3~5ヶ月程度と言われています。例えば7階建てのマンションであれば、10ヶ月から1年がかかります。

マンション経営は、入居者が入ってからはじめて収入が発生します。しかし、マンション経営のための出費は、マンション建設がスタートしたときから発生していますので、できれば工期は少しでも短い方が良いと言えます。

<対策>

マンションの工期を少しでも短くする方法として、大手ハウスメーカーなどがパッケージ商品で出しているプレキャスト工法などを採用すると、工期を短縮することができます。

工場などである程度組み立てた状態のものを現場に運ぶタイプのもので、現場で組み立てる手間が省ける分だけ工期は短くなります。代わりに、細かなカスタマイズには対応できないというデメリットがあります。

いずれにしても、マンションの工期を大幅に短くする方法はないため、完成めやすを入居者が入りやすいタイミングに合わせるように調整します。

例えば、入学や転勤の時期に合わせた春先に設定しておくことで、マンション完成と同時に一斉入居・経営スタートをするなどで、工期の長さによる無収入期間をカバーすることができます。

1-3.環境変化のリスク

マンションはアパートと比較して建物自体の寿命が非常に長く、経営期間も長くなります。最低でも、RC造の耐用年数である47年間、またはローン完済するまでの期間は経営をする前提となります。

さらに、最近は耐震性能などの機能性が上がっているため、これからのマンションは、きちんとメンテナンスをしていけば、およそ100年は持つとも言われています。

このような長い時間の中では、マンションが建っているエリアの環境が大きく変わっていく可能性があります。良い変化であれば問題ありませんが、例えば、周辺企業や大学などの引っ越しなどにより、想定していた入居者需要が大きく下がってしまう可能性もあります。

<対策>

マンションを建設する前段階での調査とマーケティングで対策をします。まずは、エリア周辺に基本的な賃貸マンションのニーズがあるかを確認します。賃貸経営の場合は、基本的に駅前で便利な施設が周辺にあれば、問題なく経営ができる傾向にあります。

また、活用予定地の駅周辺で、開発計画の有無もチェックしておきます。例えば、駅前開発工事により、駅の改札の向きが変わってしまうと、マンションの入居率に影響が出るケースもあります。

エリアの開発情報は、自治体の公示情報などで確認できますので、10年後、20年後にどのような開発計画があるのかを知っておく方が、マンション経営にはプラスになります。

また、マンションの入居者候補を周辺企業の社員や大学の学生に絞っている場合は、企業や大学の引っ越しや閉鎖によって空室リスクが上がる可能性があります。土地オーナーの一存ではどうにもならないものですが、もともと賃貸需要の高いエリアであれば、環境変化の影響を受けずに経営できます。

このような情報は、マンション建築プランを作成してくれたハウスメーカーや建設会社の担当者にも相談し、建設業界の中ですでに知られている情報などがないかを調べてもらうことも、リスク対策になります。

1-4.空室リスク

マンションに入居者が付かず、賃料が発生しないリスクのことです。マンション建設のためのローンは、入居者家賃が返済原資になっているため、空室は収益に悪影響を及ぼします。

賃料収入額よりも返済するローン額が多くなれば、入居率が戻るまで、オーナーが不足分を自己負担する必要が出てきます。オーナーの資金が足りなくなった時点で赤字経営となり、最悪の場合は金融機関からの差し押さえとなります。

<対策>

「環境変化のリスク」の対策にも通じますが、マンション経営で大切なのは「立地」です。例えば、駅徒歩5分以内の生活便利な場所であれば、空室が起きる可能性はかなり低い傾向にあります。そのため、活用予定地の立地条件の良さが、空室リスクを下げる最良の対策になります。

マンションの経営計画がスタートした段階では、まずは賃貸マンション経営に適した土地条件がある程度揃っていることと、ニーズのある部屋を作ることで、空室リスクを回避できます。

あるいは、インターネットを無料にしたり、ペット可にしたりするなど、立地以外にも空室対策をとることはできます。

1-5.家賃滞納リスク

入居者がいても、その方が家賃の支払いをしないため、家賃収入がゼロになるリスクです。督促をしても支払いがあるかはわからず、さらに、その方が出ていくまでは新規に入居者募集ができません。

また、立ち退きをお願いした場合には、逆に立退料を請求されることもあり、オーナーにとってはとても厄介なリスクです。

<対策>

入居時の審査を厳格にすることで、ある程度のリスク回避が可能です。入居者の収入状況や勤務先などを確認し、より社会的な信用度の高い方を優先的に入居させることで、収入不足による家賃滞納などは起きにくくなります。

また、入居者に家賃保証会社に契約をしてもらうことでリスク回避もできます。家賃保証会社とは、万が一の滞納が起きた場合の督促・家賃回収・立ち退き交渉などをしてくれる専門会社です。多くのケースで1~2か月分の建て替え支払いをしてくれますので、オーナーの家賃収入が滞ることがありません。

1-6.修繕リスク

マンションの修理や修繕のためのコストがかかり、経営を圧迫するリスクです。経営から10年目くらいになると、室内設備の耐用年数が近くなってくるため、どうしても故障などのトラブルが多くなります。

個別にメンテナンスをしていても、年々、修繕箇所が増えていきコストがかさんでいきます。また、5年目、10年目単位で行う大きな修繕にもお金がかかるようになります。

<対策>

設備などの修理修繕は、入退去のタイミングで適宜、修理を入れるか新品に変えることで、修繕回数を減らせます。各設備の法定耐用年数などを参考に、手を加えるべき設備をリストしておき、修繕資金を確保しておくようにします。

また、屋根や外壁塗装などの大規模な修繕は、不動産管理会社の建物管理に委託をして、必要なタイミングで工事を入れてもらうようにします。小さな修繕も大きな修繕も、入居者からの共益費をプールしておき、大きな支払い負担を軽減させます。

1-7.災害リスク

地震・台風・水害などの自然災害と、火事がリスクになります。不動産という性質上、特に地震と火事が大きなリスクになります。

地震の場合は、建物の損壊や傾斜などにより通常のマンション経営ができなくなるリスクがあります。火事の場合、建物や内装の修復は可能ですが、災害時は建物が水浸しになって煙の臭いが残ってしまい、一定期間は貸し出せない状態になります。特に、上層階で起きた場合は全体に影響があります。

<対策>

地震に関しては、建物の免震耐震をしっかりすることで対策できます。火事は起きてしまったら、事後対策しかできませんが、建物内で使用する素材を不燃・難燃性のものにすることで、リスク対策が可能です。

自然災害の水害に関しては建設予定地のハザードマップを確認し、水害が起きやすいエリアの場合は、1F部分は駐車場やエントランスのみにするなど、住居を置かない構造にすることでリスク回避が可能です。どのような災害に対しても、損害保険をかけておくことで、回復のための費用を確保できます。

また、そもそもマンションはアパートと比較すると、構造の特性上、火事や地震には強いので、大手建築会社の施工であれば、このリスクは抑えることができます。

施工会社選びの際は、複数の会社に問い合わせを行い、マンション経営に強い建築会社を探しましょう。「HOME4U オーナーズ」なら、最大10社からその土地に合ったマンション建築プランを、建築費や収益プランとあわせて提案してもらうことができます。

1-8.金利上昇リスク

借りている事業用ローン(アパートローン)の金利が上昇することで、毎月の返済費が上がるリスクです。金利が上がるのに合わせて家賃を上げることが難しいため、同じ家賃収入のまま支払い額が高くなるため、手取りが減ってしまいます。

金利上昇に加えて、家賃下落リスクや空室リスクなどが重なると、マンション収支のバランスが崩れてしまい経営を圧迫するようになります。

<対策>

金利が上昇するときは、1~2年前から金利上昇に関する情報が少しずつ出てきますので、より金利の低いローンに借り換えることが、実質的な金利上昇リスクへの対策となります。

金利上昇リスクを一切受けたくない場合には、ローンを全期間固定金利で設定しておけば、完済まで全く同金額の支払いになりますので、経営計画を立てやすくなります。

1-9.増税リスク

マンション経営に関する税金が高くなることによる経費上昇のリスクです。例えば、消費税が上がることで、結果的に、修理修繕コストが高くなる可能性があります。所得税や住民税は、マンション経営がうまくいって黒字であるほど高くなります。

また、将来的には固定資産税や都市計画税なども上がる可能性もゼロではなく、法改正があった場合には、マンションを所有していることへのコスト増も考えられます。

<対策>

税金の上昇は回避する方法がありませんので、どのタイプの税金が上昇するのであっても、退去のタイミングでリフォームなどをして手を入れ、家賃を下げないでも済むようにすることが、具体的な対策になります。

現時点で出来る税金対策は、所得税や住民税の支払額をできるだけ抑えることですので、マンション経営の経費になる項目を把握し、こまめな領収証あつめと経費管理をするようにしてください。

1-10.売却リスク

土地活用によるマンション経営の場合、今後も、土地と建物を持ち続ける前提であれば売却リスクはありません。しかし、売却を前提としたマンション経営計画をお持ちの場合は、マンションを建ててしまうことで、かえって売却リスクが高まります。

売却リスクが高くなる理由として、土地とマンション一棟を購入する方は不動産投資家か企業になりますので、不動産流通全体の購入希望者の分母が小さくなり、売れるまでに時間がかかります。

さらに、投資家は利益優先で考えますので、よほど土地条件などが揃っていない限り、希望の金額での売買は難しくなる傾向があります。

<対策>

買い手あっての売却ですので、時間がかかることを前提として売りに出すのであれば、リスクにはなりません。一般的なマンション経営には、出口戦略というものがありますが、土地活用の場合は代々受け継いだ土地を次の世代に引き継ぐことが多く、売却を想定しているケースは少ない傾向にあります。

その上で、マンション経営後の売却をお考えであれば、マンション建築プランをご請求の際に、出口戦略としての売却も視野に入れたプランも作成してもらい、土地活用プランとしてのマンション建築プランを比較してみてください。

このようなリスクがあっても、土地活用の中でマンション経営の人気が高いのは、得られる利益が大きいからです。それぞれのリスクには具体的な対策があり、マンション経営を計画した段階から対策を打つことができます。

マンション経営の成功率をあげるには、はじめに出来る限り多くのマンション建築プランを比較することが大切です。複数のマンション建築プランを比較することで、活用予定地に適したマンションの規模や設備などが理解できるようになり、よりリスクの少ない経営が期待できます。

マンション建築プラン請求をする際には「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求をご活用ください。日本全国でマンション建築と経営に信頼と実績のあるハウスメーカーや建設会社の中から、相性の良い企業を最大10社にまで絞り込んでご案内します。

なお、マンション経営のリスクとアパート経営のリスクを比較してみたい方は、アパート経営ならではのリスクをまとめたこちらの記事をご参照ください。

2.アパート経営とマンション経営5つの違い

土地活用をご検討中のオーナーの中には、「マンションがいいのか、アパートがいいのか」判別が難しいと感じる方も多いでしょう。マンションとアパートには以下のような5つの違いがあります。

2-1.建物性能が高い

一般的に、アパートは木造、マンションは鉄筋コンクリート造という分け方をされています。そのため、木造のアパートよりも、鉄筋コンクリート造のマンションの方が、建物の性能がよくなるため、結果的に住宅としての性能も良くなります。

例えば、鉄筋コンクリート造のマンションは、頑丈な鉄骨の枠組みに分厚いコンクリートの壁で構造を作りますので、耐震性・耐火性ともに高くなります。構造が強くなると重量に耐えられますので、壁の厚さ・断熱材の厚さ・窓ガラスの厚さにもよく耐え、防音・遮音性がアップします。

またコンクリート造の建物は気密性が高いため、冷暖房の効率が良く、省エネです。さらに、エントランスのオートロックなどによる防犯性も高くなります。

2-2.高層階が作れる

4階建て以上の木造アパートは、建築コストと建築許可の難易度が急激に上がるため、一般的には、木造アパートは3階建てまでが推奨されています。

鉄骨や鉄筋コンクリート造マンションは、高層階にも耐えられる構造を持ち、さらに上層階になっても坪単価が大きくは変わらないため、4階以上の建物を建てる予定であれば、マンションが適しています。

ご所有の土地に何階までの建物が建てられるのかは、土地条件と建築条件で変わります。ハウスメーカーや建設会社に建築プランを請求すると、はじめから土地条件と建築条件に合ったプランが作成されてきます。

ご所有の土地にアパートとマンションのどちらを建てたいかを知りたい場合は、アパート建築プランを一括で請求できる「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求などを利用して、先にいくつかの建築プランの請求をして、内容を比較してみることをおすすめします。

2-3.家賃水準が高い

マンションはアパートよりも高い家賃設定にできます。アパートと比較すると、マンションは構造的に建物の性能が高くなるため、防犯・防災面でのセキュリティレベルが高くなります。

その分、家賃も高くなりますが、暮らしに安全と安心を望むタイプの入居者にとっては、少しくらい高くても、マンションを借りることに価値を感じます。

また、ある程度の大きさがあるマンションは、エレベーター設置・ゴミ置き場設置などの共用部分も多くなり、建物管理や機器類の定期メンテナンスも必要になるため、建物の管理も行き届くようになります。その結果、建物の寿命が長くなり、経年劣化による家賃下落のスピードを落とすことができます。

2-4.稼働率が高い

同じ立地とエリア条件であった場合、アパートよりもマンションの方が、稼働率が高くなります。こうなる最大の理由は、構造の違いです。鉄筋コンクリート造のマンションと比べると、木造アパートはどうしても構造面での堅牢さが不足します。

同じ部屋の大きさであっても、壁・天井・床の厚さが全然違いますので、アパートは音の問題が起きやすくなります。マンションはその構造上、防音性と遮音性に優れており、音の問題を気にしないで済みます。

またアパートの場合、土地からすぐに玄関ドアに入れるようになっており、防犯面での問題があります。マンションの場合は、オートロック・画像付きインターフォン・宅配ボックス・管理人による建物の管理など敷地内に入れないような対策をしていることが多く、防災・防犯面での安心感があります。

賃貸物件を求める方は、その物件に生活利便性を求める傾向があるため、駅前や駅から近い場所を希望します。その分、人通りや車の出入りも多く、防犯面で気になる部分も多くなるため、多くのケースでマンション選ぶことになるため、マンションの方が空室は起きにくいと言えます。

2-5.耐用年数が長い

耐用年数とは、その物を普通に使った場合に「このくらいの期間は持つだろう」というめやすを、法的に決めたものです。アパートとマンションを耐用年数で比較すると、マンションの方が倍近い耐用年数があります。

| 建物の構造 | 耐用年数 |

|---|---|

| 木造アパート | 22年 |

| 鉄筋コンクリート造のマンション | 47年 |

【参照:法定耐用年数】

マンションを建築する際に金融機関からローンをする場合、借入年数は法定耐用年数を上限と決めていることが多いため、アパートよりもマンションの方が、長期間の借り入れ・返済の計画にできます。

現時点では、マンションの方が息の長い経営をしやすいと覚えておくと、プラン比較の際にも理解しやすくなります。

同じ賃貸経営でも、アパートとマンションでは、経営する年数、初期にかかる費用、家賃収入も変わります。ご所有の敷地で賃貸経営をする場合には、その土地の持つさまざまな条件を考慮したうえで、土地からの利益を最大化できる方法を慎重に選ぶ必要があります。

ご所有の土地にどのような土地活用が必要なのかは、建築プランを比較することで、情報が整理されてわかるようになります。マンションやアパートの建築プランをご請求の際には、NTTデータグループの運営する「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求をご活用ください。

日本全国のハウスメーカーや建設会社の中から、マンション建築と経営に信頼と実績のある企業を、最大10社にまで絞り込んでご案内しています。請求をする際には、備考欄に「アパート建築との比較も検討」と書いていただければ、各ハウスメーカーや建設会社の担当者よりプランを提案してもらえます。

気になるプランがあれば、現地調査に来てもらうことで、より具体的なプランがわかり、マンションにするべきか、アパートが良いのかがハッキリとわかるようになります。また、アパート経営とマンション経営の違いをもっと詳しく知りたい方は関連記事も参考にしてください。

3.スタート前に知っておきたいマンション経営の知識

マンション経営をする前に、オーナーとして知っておくべきマンション経営の知識を3つにまとめて解説します。

3-1.賃貸経営のノウハウ

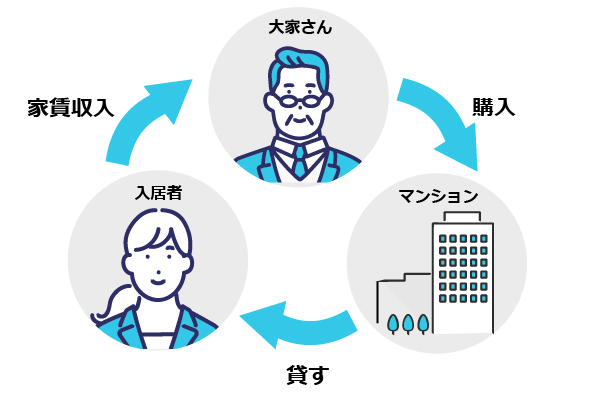

マンションの完成前に入居者募集を開始し、竣工後に契約者が入居してきたら、家賃が入金されてマンション経営がスタートします。家賃収入から必要経費を差し引いたものが、オーナーの手取り額となります。

マンションの管理は、賃貸の管理業務を専門としている不動産管理会社へ委託しますので、オーナーが自分でやる必要はありません。入居者募集から更新や退去まで、賃貸経営に関わる一連の業務を取り仕切ってくれます。

マンションの建物に関しては、同じ不動産管理会社の中でも、建物管理という別の管理業務を委託します。建物管理の中には、マンションの清掃や整備以外にも、5~10年ごとに発生する修繕計画なども任せることができます。

ただし、どの場合でも管理会社はオーナーの代わりに作業をしてくれるだけで、経営判断を代わりにしてくれるわけではありません。マンションの経営者はあくまでご自分ですので、注意してください。

これらがマンション経営のノウハウですので、マンション経営はいったんスタートしてしまうと、オーナーが現場に出る必要性はほとんどありません。

別の言い方をすれば、スムーズなマンション経営をするために、良質な管理会社を探すこともオーナーの大切な仕事と言えます。

管理会社をお探しの際は、「賃貸経営HOME4U」をご活用ください。

あなたに最適な管理会社を複数社の中からマッチングいたします。

>【無料】賃貸管理会社を探す

3-2.マンション経営の経費

マンションの経営に関わることはすべて必要経費になります。マンションの経費には、次のようなものがあります。

- 固定資産税土地:毎年1月1日時点の不動産所有者が支払う地方税

- 損害保険料:火災保険・地震保険などの損害保険料

- 減価償却費:建物や設備の資産価値減少を法的に定めた金額

- 修繕費:建物全体の維持管理費 例)ペンキ塗り替え・フローリング張替

- 税金:マンションを取得したときにかかる不動産取得税、事業税、印紙税など

- ローンの利息:マンション建築のために借り入れた金額の利息分

- 管理費:マンションの賃貸管理・建物管理をする不動産管理会社への委託料

- 交通費:マンション経営に関わることに使った交通費・ガソリン代・駐車場代、高速料金

- 通信費:管理会社との連絡などに使ったスマホやネット通信費

- 新聞図書費:マンション経営に関する情報収集のための図書・新聞・雑誌・DVDなどの費用

- 接待交際費:マンション経営に関わる人物と会う時の会食費や喫茶店の代金

- 消耗品費:マンション経営上必要な消耗品全般

- 家事按分:マンション経営に関する事務を家でする場合は、利用時間に応じた電気代やガス代

- その他:不定期に発生する、立ち退き料・弁護士報酬・税理士報酬など

経費はかなりの項目があるため、普段から帳簿をつけておく必要があります。また、いつ・誰と・何に使ったのかがわかるように、領収書を集める習慣をつけてください。

一年分を一度にやると大変ですので、マンション経営者になったら、最低でも1か月に一回は帳簿をつけて収支管理をして、経営バランスを把握するようにしてください。難しいソフトを使わなくても、カンタンな手書きのものや、Excelなどの計算ソフトでも問題ありません。

マンションの家賃収入から、これらの必要経費すべてを差し引いたものが、毎月の手取りとなります。一年間の手取り額が20万円以上ある場合は、翌年に確定申告が必要になります。

経費に関しては、アパート経営と同じ部分もあるので、以下の記事をご参考ください。

3-3.サブリースという選択肢

マンション経営をしたいが、実際に自分が経営者となってマンション経営をしていくことには自信がないという場合には、サブリース契約という経営方法があります。

サブリース契約とは、不動産管理会社がオーナーからマンション一棟をまるごと借り上げして、代わりに経営をしてくれる方法です。不動産会社は借り上げたマンションに入居者を募り、また貸し(サブリース)をし、マンションの経営と管理を行います。

全てを管理会社が取りしきってくれますので、マンション経営に関したすべての管理事務や経営判断も一任することになります。

サブリースをした不動産管理会社は、空室状態に関係なく、オーナーと契約した金額を毎月支払います。ただし、サブリース会社は万が一の経営リスクを想定した値段設定をするため、オーナーとの契約で保障する金額は、オーナーがご自身で経営した場合の80~90%くらいになるのが一般的です。

土地活用はしたいけども経営には自信がない、時間もないという方は、サブリースでのマンション経営も検討してみてください。

マンション経営の基本を知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。

3-4.信頼と実績のあるハウスメーカーとのパートナーシップ

はじめてマンション経営をするときには、わからないことばかりで不安になるものです。たくさんの建築プランを集めてみても、ご自分が思っているものとイメージが違う、プランの何を比較すべきなのかがわからず、困ってしまうこともあります。

そんなときに、オーナーの希望や土地の条件などを理解した上で、より良い提案ができる担当者がいれば、土地活用はスムーズに進行していきます。担当者に提案力があると、オーナーにとって必要なことをまとめた上で、オーナーの理想に近いマンションを、適切な価格で提案してもらえるようになります。

このように、何でも相談できる頼りになる担当者が見つかると、「やっぱり、リスクをとっても大丈夫そうだ」と思えるほどに理解できるようになります。

良いパートナーとなってくれる担当者と巡り合うためには、数多くのハウスメーカーや建設会社からの家築プランを取り寄せて、現地調査を行ってもらうときに、担当となる方に質問や相談をして、その対応などを観察してください。

いろいろな担当者とお会いしたうえで、「この人ならば」と思う人物に出会えるまで、何度でもプランを比較し、相談をしてみてください。

「初期費用プラン」「建築プラン」

関連キーワード

関連記事

-

積水ハウス「シャーメゾン」で賃貸経営!知っておきたいメリットや注意点は?

- 2025.01.23

- ハウスメーカー

-

-

【基礎から解説】太陽光発電大百科 メリット・デメリットから失敗例まで

- 2025.01.23

- その他活用

-

【徹底解説】相続税対策に向いた土地活用法ベスト10と自分に合った方法の選び方

- 2025.01.23

- 相続税