アパートなどの賃貸経営をすると、固定資産税は安くなります。

アパート・マンションを経営する上で関わってくる固定資産には「土地」と「建物」の2種類があり、両者ともに安く抑える方法があります。

この記事では「アパート・マンション賃貸経営における固定資産税」について試算する方法と減免する方法についてそれぞれ解説します。

固定資産税は安くできる?

固定資産税は、主に「軽減措置」という制度を利用することによって抑えることができます。

固定資産税の軽減措置には、「住宅用地(土地)の軽減措置」と「建物の軽減措置」があります。

「住宅用地(土地)の軽減措置」では、固定資産税の計算の基礎となる「評価額」を最大で1/6にまで減らす効果や、都市計画税を最大で1/3に減らす効果があります。

また「建物の軽減措置」では、戸建てであれば3年間、マンションであれば5年間にわたり、固定資産税額を1/2に軽減できます。

(ただし軽減できるのは1戸あたり120平米分までの範囲内です)

固定資産税の基本的な計算方法とは?

固定資産税の基本式は以下です。

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

上の公式を使うためには、「固定資産税評価額」「課税標準額」を分かっておく必要があります。

課税標準額はどうやって計算するの?

課税標準額は、「固定資産税評価額」から一定ルールに基づいて導き出されます。

だいたいどれぐらいの固定資産税がかかるか、自分で計算する方法はある?

固定資産税を計算する方法は難しいイメージがありますが、自分自身でもある程度の精度で試算できます。

軽減措置の制度以外にも固定資産税を安くできる方法はある?

軽減措置の制度を利用する以外にも、

- 更地を農地に変える

- 固定資産税の納付方法をクレジット払いにする

などの手段によって、固定資産税を安く抑えられる場合があります。

「税金・相続税対策」としてのアパート経営

詳しい解説は以下

目次

1.ズバリ!アパート経営で固定資産税は安くなります!

アパートを建てると固定資産税が安くなるのは、「固定資産税の軽減措置」と呼ばれる制度があるためです。

固定資産税の軽減措置には、「住宅用地(土地)の軽減措置」と「建物の軽減措置」があります。

この軽減措置で減らせるのは、住宅用地(土地)は固定資産税と都市計画税、建物は固定資産税のみです。

どれだけの固定資産税を減らせるのかというと、住宅用地(土地)であれば固定資産税の計算の基礎となる「評価額」を最大で1/6。

建物であれば、ある一定期間、一定面積に対する固定資産税額を1/2に減らすことができます。

ただし、土地活用の中には、コンビニなどの店舗やオフィスビル、倉庫、ビジネスホテル等を建てるような運用方法もありますが、土地の上に住宅以外の店舗等を建てても土地の固定資産税の軽減に影響は与えません。

また、前述の通り、固定資産税は建物にもかかるので、土地の上に住宅を建てると新たに住宅の建物としての固定資産税が発生します。

例えば、更地を持っていた人がアパートを建てても、土地建物合計額としての固定資産税は安くはならない場合もあります。

しかしながら、アパート経営を始めると、家賃収入が入ってくるため、負担感が激減します。

また例えば、土地を駐車場として活用している場合、駐車場収入は固定資産税をスレスレか、もしくは赤字となってしまうことがあります。

駐車場は収益性が高くないため、固定資産税の負担感が比較的大きくなります。

一方、アパート経営なら、総額としての固定資産税が増えたとしても、収入に対する負担感の割合が低くなります。

このように、「税金対策」として土地活用をすると、トータルとしてメリットが生じることもあります。

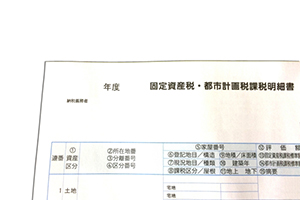

2.固定資産税の計算方法

この章では、固定資産税の計算方法について説明します。

2-1.固定資産税の基本式

土地も建物も固定資産税を求める式は、以下の通りです。

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

固定資産税は「課税標準額」に対して税率を乗じて求めます。税率は1.4%となります。

固定資産税の計算には「固定資産税評価額」と「課税標準額」という2つの言葉が登場してきます。

土地の場合、「課税標準額」は「固定資産税評価額」から一定のルールに基づき求められるものになります。

その土地がどのように利用されているかによって増えたり減ったりするため、複数のパターンが存在します。

また、建物の場合は「課税標準額」イコール「固定資産税評価額」となります。

2-2.土地の固定資産税評価額の目安

土地の固定資産税評価額は、地価公示価格の70%が目安です。

地価公示価格とは、国が毎年、標準地と呼ばれる土地の価格を算定して公表している価格のことを言います。

地価公示価格は、時価相当の価格とされています。

そのため、土地の固定資産税評価額の目安は、土地の時価の70%になるのです。

3.更地(非住宅用地)の課税標準額と固定資産税の求め方

「住宅用地」か「住宅用地以外」で課税標準額の求め方が変わります。

住宅用地以外の土地のことを「非住宅用地」または「商業地等」と呼んだりもします。

更地や駐車場をはじめ、店舗やオフィスビル、倉庫、ビジネスホテル等が建っている土地は「非住宅用地」に分類されます。

非住宅用地の課税標準額は、固定資産税評価額に70%を乗じたものになります。

非住宅用地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 70%

よって、非住宅用地の固定資産税は以下のようになります。

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

= 固定資産税評価額 × 70% × 1.4%

4.住宅用地(土地)・建物の固定資産税「軽減措置」

この章では、軽減措置の対象となる「住宅用地」と呼ばれる土地と、建物(戸建て・集合住宅など)の軽減措置について紹介します。

4-1.住宅用地(土地)の固定資産税「軽減措置」が適用された場合の課税標準額の求め方

土地の上に住宅を建てると、その土地は「住宅用地」となります。

住宅用地には「住宅用地の軽減措置」が適用されるため、土地の固定資産税が安くなります。

住宅用地の面積に基づく分類によって、軽減される乗率が変わります。

住宅用地は、面積によって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の2つに分類されます。

| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 |

|---|---|

| 一般住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 |

例えば、150平米の土地に住宅が建っている場合、その土地は全て小規模住宅用地になります。

また、300平米の土地に住宅が建っている場合は、200平米までが小規模住宅用地で、200平米を超えた100平米分は一般住宅用地として扱われます。

それぞれ課税標準額を求めるための固定資産税評価額に乗じる係数は以下の通りです。

| 区分 | 係数 |

|---|---|

| 小規模住宅用地 | 1/6 |

| 一般住宅用地 | 1/3 |

よって、それぞれ課税標準額は以下のように求められます。

小規模住宅用地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/6

一般住宅用地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/3

4-2.建物の固定資産税「軽減措置」が適用された場合の課税標準額の求め方

建物にかかる固定資産税額は120平米にあたる広さまでが、最長5年にわたって1/2となります。

以下の表の通り、戸建て住宅の場合は3年間、アパート・マンション等集合住宅の場合は5年間にわたって軽減されます。

| 区分 | 年数 |

|---|---|

| 戸建て住宅 | 3年間 |

| アパート・マンション等集合住宅 | 5年間 |

5.軽減措置の適用対象となる住宅の要件

住宅用地の軽減措置の適用対象となる住宅について説明します。

・自宅も賃貸も対象となる

住宅用地の軽減措置は、自宅・賃貸を問わず適用されます。

家のタイプも、戸建てでも、アパートやマンションのような集合住宅でも、住宅であれば適用可能です。

通常の住宅は、住宅用地の軽減措置の中では「専用住宅」として分類されます。

専用住宅の定義は、以下の通りです。

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

・併用住宅も対象となる

併用住宅も軽減措置の適用対象です。

併用住宅は、自宅とアパートが併用している賃貸併用住宅や、コンビニと賃貸マンションが併用している住宅も適用対象となります。

住宅用地の軽減措置における「併用住宅」の定義は以下の通りです。

併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に以下の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地

| 居住部分の割合 | 率 |

|---|---|

| 1/4以上1/2未満 | 0.5 |

| 1/2以上3/4未満 | 0.75 |

| 3/4以上 | 1.0 |

| 居住部分の割合 | 率 |

|---|---|

| 1/4以上1/2未満 | 0.5 |

| 1/2以上 | 1.0 |

・空き家も対象となる

空き家も分類としては「専用住宅」ですので、住宅用地の軽減措置の対象となります。

ただし、空き家特別措置法により、自治体から特定空き家に指定されて勧告を受けると、住宅用地の軽減措置が受けられなくなります。

特定空き家に指定される可能性のある空き家とは、以下のような空き家です。

- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家

- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家

空き家は住宅であっても、放っておくと固定資産税が上がってしまう可能性があるため、特定空き家に指定される前に、売却や取り壊す等の対処が必要です。

「税金・相続税対策」としてのアパート経営

・空き家を壊すと固定資産税が4.2倍になる

よくある勘違いとして、空き家は取壊すと固定資産税が6倍になるという人がいます。

結論としては、空き家は取壊しても固定資産税は6倍にはなりません。

空き家を取り壊すと、その土地は「住宅用地」から「非住宅用地」へ変わります。

非住宅用地の課税標準額は、固定資産税評価額の70%です。

例えば、固定資産税評価額が600万円の土地が、全て小規模住宅用地なら、課税標準額は100万円です。

一方で、同じ土地が全て非住宅用地なら、課税標準額は420万円(=600万円×70%)となります。

税率は住宅用地でも非住宅用地でも1.4%ですので、固定資産税は4.2倍にしかならないということです。

また一般住宅用地も加わるような土地で空き家を壊すと、面積にもよりますが固定資産税は3倍くらいしか上がらないケースが多いです。

そのため、空き家を壊しても土地の固定資産税は6倍ということはなく、3~4倍程度となるのです。

6.賃貸住宅の固定資産税と都市計画税のシミュレーション

この章では、面積が400平米で固定資産税評価額が1,200万円の土地の固定資産税と都市計画税について計算例を紹介します。

更地や駐車場は非住宅用地ですので、課税標準額は840万円(=1,200万円×70%)、固定資産税は11.76万円(=840万円×1.4%)です。

さらに、その土地に建物を建てた場合についても計算します。

戸建賃貸の建物固定資産税評価額を1,000万円、アパートの建物固定資産税評価額を4,000万円とした場合、土地と建物の固定資産税及び都市計画税の合計額は以下の通りになります。

〈条件とそれに伴うシチュエーション〉

〈条件〉

面積:400㎡

土地の固定資産税評価額:1,200万円

〈シチュエーション〉

更地

駐車場

戸建て賃貸(建物固定資産税評価額1,000万円)

アパート(建物固定資産税評価額4,000万円)

都市計画税は都市計画区域内の土地や建物家屋に対して課税される税金です。

都市計画税の税率は0.3%が標準ですが、税率は市によって異なります。

住宅用地の都市計画税の課税標準額は以下のように計算されます。

小規模住宅用地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/3 (東京23区はさらに1/2)

一般住宅用地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 2/3

建物の固定資産税および都市計画税は以下のように計算されます。

建物の固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%

建物の都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%

なお、新築住宅に関しては、以下の要件を満たすと3年間(地上3階以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたり、建物の固定資産税は2分の1に軽減されます。

- 住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。

- 居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が50平米以上280平米以下(戸建て以外の貸家住宅にあっては、40平米以上280平米以下)であること。

6-1.400平米の土地に1戸の戸建て賃貸を建てるケース

小規模住宅用地は、住宅1戸につき200平米までの部分につき軽減措置が適用できます。

400平米の土地に1戸の戸建て賃貸を建てるケースでは、200平米までの土地が小規模住宅用地、200平米超から400平米までの土地が一般住宅用地となります。

また、建物に関しては1戸あたり120平米までの部分について、固定資産税の課税標準額が1/2となります(都市計画税の軽減はありません)。

よって、固定資産税は以下のように計算されます。

課税標準額 = 小規模住宅用地の課税標準額 + 一般住宅用地の課税標準額

= 1,200万円×(200平米÷400平米)×1/6 + 1,200万円×(200平米÷400平米)×1/3

= 600万円×1/6 + 600万円×1/3

= 100万円 + 200万円

= 300万円

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%

= 300万円 × 1.4%

= 4.2万円

都市計画税は以下のように計算されます。

課税標準額 = 小規模住宅用地の課税標準額 + 一般住宅用地の課税標準額

= 1,200万円×(200平米÷400平米)×1/3 + 1,200万円×(200平米÷400平米)×2/3

= 600万円×1/3 + 600万円×2/3

= 200万円 + 400万円

= 600万円

都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%

= 600万円 × 0.3%

= 1.8万円

建物の固定資産税および都市計画税は以下のように計算されます。

建物の固定資産税 = 120平米までの部分の税額 + 残りの部分の税額

= 課税標準額×(120平米÷200平米)×1.4% × 1/2 + 課税標準額×(80平米 ÷200平米)×1.4%

= 1,000万円 × 3/5 × 1.4% × 1/2 + 1,000万円 ×(2/5)×1.4%

= 600万円 × 1.4% × 1/2 + 400万円 × 1.4%

= 8.4万円 × 1/2 + 5.6万円

= 4.2万円 + 5.6万円

= 9.8万円

建物の都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%

= 1,000万円 × 0.3%

= 3万円

6-2.400平米の土地に10戸のアパートを建てるケース

小規模住宅用地は、住宅1戸につき200平米までの部分につき軽減措置が適用されるため、10戸のアパートの場合、2,000平米(=200平米×10戸)の広さまで小規模住宅用地の特例が適用できます。

また、建物の部分は1戸あたり120平米までが軽減措置の対象となるため、10戸のアパートの場合、1,200平米(=120平米×10戸)の広さまで特例が適用されます。

当該敷地は400平米ですので、400平米全てが小規模住宅用地となります。

また、建物についても全ての範囲が特例の対象となります。

よって、固定資産税は以下のように計算されます。

課税標準額 = 小規模住宅用地の課税標準額

= 1,200万円 × 1/6

= 200万円

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%

= 200万円 × 1.4%

= 2.8万円

都市計画税は以下のように計算されます。

課税標準額 = 小規模住宅用地の課税標準額

= 1,200万円 × 1/3

= 400万円

都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%

= 400万円 × 0.3%

= 1.2万円

小規模住宅用地は、住宅1戸につき200平米まで適用できますので、広い土地ほど戸数の多い集合住宅の方が有利となります。

建物の固定資産税および都市計画税は以下のように計算されます。

建物の固定資産税 = 課税標準額 × 1.4% × 1/2

= 4,000万円 × 1.4% × 1/2

= 56万円 × 1/2

= 28万円

建物の都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%

= 4,000万円 × 0.3%

= 12万円

7.軽減措置以外にもある!固定資産税を安くする方法

法律で定められている軽減措置の制度の他にも、以下のように固定資産税を安くする方法があります。

7-1.更地を農地に変える

活用する予定のない更地であれば、畑を作るなどして農地に変えることで固定資産税を抑えることができます。

更地にかかる固定資産税は、土地の評価額に標準税率1.4%をかけた額となりますが、農地に変えると標準税率が1.4%よりも安くなるケースがあります。

ただし、農地にする予定の土地が「市街化区域内」のエリアにあたる場合、標準課税額が農地の扱いとならず、固定資産税を抑える効果があまり期待できないのでご注意ください。

7-2.固定資産税の納付にクレジットカードを使う

市区町村によっては、固定資産税をクレジットカードで納付することができます。

クレジットカードでの納付は、固定資産税を直接的に安くする効果があるわけではありませんが、カードの種類によってはポイント付与を受けられる場合があります。

ポイントをクレジットの支払いに当てられるカードであれば、結果的に支払額を抑えることが可能です。

ただし、クレジット支払いに伴う手数料率がポイント還元率よりも高くなってしまう場合だとかえって支払額が増えることになってしまいますので、カードの種類を選んで実行するとよいでしょう。

8.節税についても安心して相談できるハウスメーカーを選ぶためのポイント

固定資産税を安くするための軽減措置の適用は、面積によっても変わってきます。

したがって、建物を建てる際に「節税にもつなげるために面積を調整する」というような調整をできるハウスメーカーであれば安心して任せることができます。

ここからは、「安心して相談できるハウスメーカー」を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えします。

8-1.ハウスメーカーの提示する「経営プラン」

多くの大家さんはアパート・マンションを建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが、出来上がった後の収益を左右する要素として「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。

各メーカーが提示しているランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選びましょう。(各社ごとに、意外なほど内容の差があるのがお分かりいただけるはずです)

8-2.ハウスメーカーの規模

大手ハウスメーカーのアパート・マンションはもともと施工の質が高いので、劣化しにくく、修繕費も最小限で済みます。

また手厚いアフターサービスが付いていますので、長年に渡り建物のコンディションを維持することができます。

大手ハウスメーカーで物件を建てた方の声を聞くと、決まって「アフターサービスが良い」という答えが返ってきます。

中小のハウスメーカーも「大手にはできない細やかなサービスを提供できる」というイメージを消費者に持たせようとアピールしていますが、「大切な資産を形成する」ことを第一に考えれば、やはり大手ハウスメーカーに建ててもらうのが安心です。

8-3.評判・口コミ

ハウスメーカーの評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。

特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。

8-4.問い合わせへの対応

問い合わせへの応対が手厚い会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。

気になるハウスメーカーがあれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれぐらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。

「税金・相続税対策」としてのアパート経営

関連記事

-

-

-

【徹底解説】アパートの大規模修繕費用の相場はいくら?費用の目安と実施時期

- 2025.01.23

- 修繕費