木造アパートの建築費相場。メリット・デメリットを解説!

コストパフォーマンスに優れ、アパート建築で多く用いられる「木造」。この記事では 「木造アパートの建築費相場やメリット・デメリットを知りたい」という土地オーナーのために、その特徴と建築にかかる費用をお伝えします。

以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画が無料診断できるので参考にしてみてください。

木造アパートの建築費相場

木造アパートの建築には、以下の費用がかかります。

- 設計料(工事費の1~3%)

- 建築工事費

- 諸費用(工事費の10%程度)

このうち多くを占める建築工事費は、木造の坪単価(平均77~97万円 ※HOME4U調べ)に延床面積を掛け合わせることで算出。

例:9坪×10戸のアパートを建てた場合

- 坪単価:87万円

- 1K×10戸(1戸9坪)

建築工事費: 90坪(9坪×10戸)×87万円=7,830万円

木造アパートのメリット・デメリット

代表的なメリット

- 初期費用が割安

- 維持管理がしやすい

- 節税効果が高い

代表的なデメリット

- 法定耐用年数が短い

- 耐久性・防音性など建物性能が低い

- 古アパートのイメージが強い

1.木造アパート経営が向いている場合

木造は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造よりも建築費が抑えやすく、3階くらいまでの比較的小規模なアパートではコストパフォーマンスの良い選択となります。逆に、高層で堅牢なマンションの場合、木造では対応が難しいでしょう。このような特徴から、向いている条件はこちらです。

- 建築費を抑えてアパート経営を始めたい

- 初期費用を抑えて投資回収をすみやかに終えたい

- 低層の建物しか建てられない土地(第一種・第二種低層住居専用地域)を所有している

鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は初期費用が高額になりやすく、修繕・メンテナンス費などのランニングコストも高い傾向があります。

2.木造アパートの建築費はいくら?

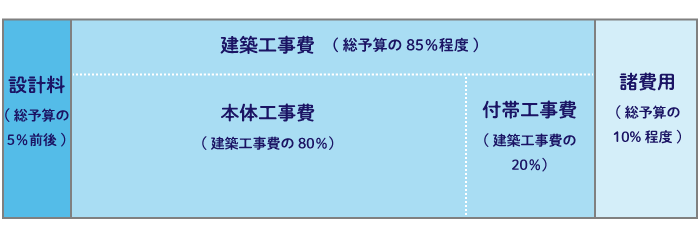

木造アパートの建築には、以下の費用がかかります。

- 設計料

- 建築工事費

- 諸費用

これから土地を購入する場合は、土地代もプラスされます。

2-1.設計料について

設計施工一貫方式のハウスメーカーでは、設計料は工事費に加算されていることが多く、相場は工事費の1~3%程度です。

設計施工分離方式の場合は、設計監理料が工事費と別に発生します。建築費5,000万円程度のアパートであれば工事費に対して10%前後、工事費1億円を超えるアパートであれば6~7%程度が目安。別途、確認申請料や構造計算料が発生することもあります。

2-2.建築工事費について

建築工事費は「本体工事費」と「付帯工事費」に分けることができます。

本体工事は木工事や内外装の仕上げ工事など実際に建物をつくるための工事で、付帯工事は解体工事や電気・ガス・水道の引き込み工事など、本体に付随する工事を指します。

木造アパートの建築費はどれくらいか見ていきましょう。

2-2-1.木造アパートの坪単価

下の表は「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」の実績坪単価です。木造の場合は77~97万円が目安となります。

| 木造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | |

|---|---|---|---|

| 坪単価 | 77~97万円 | 84~104万円 | 92~120万円 |

2-2-2.木造アパートの工事費例

前述した実際の坪単価から木造アパートの工事費を算定してみましょう。建物全体の床面積(坪数)に坪単価を掛けると工事費が出ます。

■ファミリー向け

- 坪単価:87万円

- 2LDK×8戸(1戸18坪)

18坪×8戸=144坪

144坪×87万円=1億2,528万円

■単身者向け

- 坪単価:87万円

- 1K×10戸(1戸9坪)

9坪×10戸=90坪90坪×87万円=7,830万円

木造では構造上あまり大きなアパートになりません。およそ1億円前後の工事費で建築できることがわかります。

2-3.諸費用について

建物を新築、または取得することで発生する費用が「諸費用」です。具体例は以下です。

- 敷地の測量費

- 地盤調査費

- ローンの事務手数料

- 火災保険料

- 登記費用

- 不動産取得税

- 印紙税

- 建築確認や検査の手数料

土地の状況やオーナーの事情によって諸費用は変わりますが、総予算の1割程度を諸費用分として予算取りしておくことをおすすめします。

2-4.木造アパートの建築費を抑えるには

建築費を抑えるには、できるだけ凹凸のないシンプルな形状にすること。建築費がもっとも安いのは、長方形や正方形の建物です。また、予算オーバーの多くは、床材や壁材、外壁材、設備などのグレードアップが原因となるため、費用対効果を考えて検討してください。

また、プランは必ず複数の会社に依頼するのが得策です。1社だけではプランの妥当性が判断できませんが、複数社から提案を受けることで、適正な金額が見えてきます。

正確な建築費用を知るには、複数のハウスメーカーからプランを提案してもらうのが近道です。

「儲かる」アパート経営プラン

3.木造アパートのメリットとは

木造アパートには、他の構造と比較して木造ならではの良さがあります。改めて木造のメリットをご紹介します。

3-1.初期費用が割安

国土交通省の共同住宅着工統計をみると、木造アパートの1平米あたりの工事費予定額(平米単価)は、鉄筋コンクリート造や鉄骨造のアパートに比べて3割ほど低くなっています。

| 1平米あたり工事費予定額(万円) | |

|---|---|

| 木造 | 17 |

| 鉄筋コンクリート造 | 24 |

| 鉄骨造 | 23 |

出典:国土交通省「建築着工統計調査 / 住宅着工統計(2019年調査)」より作成

初期費用が抑えられるということは、資金の回収を早くできること、リスクを抑えて経営をスタートできることにつながります。この割安感は木造の最も大きなメリットと言っても過言ではないでしょう。

3-2.維持管理がしやすい

木造であれば壁の移動も水まわりの移動も比較的容易なのが特徴です。そのため、リフォームなどの維持管理がしやすいことがメリットといえるでしょう。ただし、木造でもツーバイフォー(枠組壁工法)などの工法は、在来工法(木造軸組工法)に比べて自由度は下がります。

また、建て替えの際の解体費用に関しては木造がもっとも安くなります。

3-3.節税効果が高い

木造住宅は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物と比べて耐用年数が短く設定されています。木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造の場合は47年です。

アパート経営では耐用年数がそのまま減価償却期間となり、毎年経費として計上できる金額に直結します。つまり、同じ初期費用であれば、耐用年数の短い木造の方が経費として計上できる金額が大きくなるため、節税につながります。

4.木造アパートのデメリットとは

木造アパートのデメリットについて説明していきます。

4-1.法定耐用年数が短い

法定耐用年数が短いということは、デメリットの側面もあります。法定耐用年数を超えたアパートは減価償却ができず経費として計上できないため、税負担が一気に増えるからです。

ちょうど大規模修繕の時期とも重なるため、このタイミングで売却を考えるオーナーも出てきますが、法定耐用年数を超えると銀行の融資が下りないため買い手がつきにくくなることもあります。

ただし、減価償却期間と耐用年数、修繕費の目安などを把握することで、二重苦は避けられます。

4-2.耐久性・防音性など建物性能が低い

木造の建物は、鉄骨や鉄筋コンクリートの建物に比べて強度や耐久性、耐火性が低いといわれています。

しかしながら実際は現行の耐震基準で建てたアパートであれば耐震性には問題がなく、木造アパートの平均寿命は50年近いというデータもあります。もちろん、木造の建物はメンテナンスを怠ると劣化が進行しやすいのも事実なので、注意は必要です。

また、木造は通気性が良い一方、気密性が低いので冷暖房効率が悪くなる、防音性に欠けるという点もデメリットです。

4-3.古アパートのイメージが強い

築古アパートの多くが木造であることから、木造アパート自体に「古・安アパート」というイメージが残っているのも事実です。

木造アパート建築を成功させるには、このようなメリット・デメリットを踏まえて提案できる建築会社に依頼するのが成功の近道です。プラン比較には「HOME4U オーナーズ」をご利用ください。

木造アパートのプランを一括請求

5.木造アパート経営を成功させるには

収益性の高い木造アパートを建築するためには、よりよいプランを提案できる建築会社を選ぶのが近道です。

木造アパートのデメリットを解消し、防音性や耐震性に優れた工法や、ナチュラルで和風モダンなデザインなど、各建築会社の得意分野もあります。

アパート建築の経験が豊富な建築会社に相談すれば、土地の条件や予算から総合的に判断して適切なアドバイスをもらえるでしょう。もしかすると、木造以外の選択肢もあるかもしれません。

「HOME4U オーナーズ」なら、複数社の木造アパート建築プランを一度に取り寄せることができ、きっと最適なプランが見つかるはずです。

まずは、プラン請求で理想のアパートを一緒に立てるパートナーを比較検討して選びましょう。

関連キーワード

関連記事

-

- 2025.01.22

- アパート・マンション建築

- 経営ノウハウ

- 築古

-

アパート経営の初期費用|自己資金やローンまで知っておきたいことを解説

- 2025.01.29

- アパート・マンション建築

- 費用

- ローン

-

- 2025.01.28

- アパート・マンション建築

- ノウハウ

-

【基礎から解説】賃貸併用住宅とは?メリット・デメリットや始める流れを解説

- 2025.01.24

- 賃貸併用住宅