木造3階建て共同住宅(木3共)建築基準やメリットは?プランニングの注意点も

土地活用の悩みの一つに、昨今の高い建築費があります。

高い建築費を抑えるために、木造で3階建てのアパートを建てたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

本来、木造3階建て共同住宅は耐火建築物としての性能を満たさなければなりませんが、一定の条件を満たすことによって準耐火建築物として建てられるコスト面でのメリットがあります。準耐火建築物として建てられる木造3階建て共同住宅が、通称「木3共(もくさんきょう)」です。

では、木3共とは一体どのような要件を満たす建物なのでしょうか。

そこでこの記事では、「木造3階建て共同住宅」について解説します。

木造3階建て共同住宅の基礎知識や要件、木3共を建てるにあたっての注意点についてわかりやすく紹介していきますので、ぜひ最後までおつきあいいただき、理想のアパート建築の実現にお役立てください。

また、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、あなたの土地に合った、建築費の見積もり、収支計画の無料診断が可能です。

「うちの土地に木3共が建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。

この記事を書いた専門家

(株)グロープロフィット 竹内 英二不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

目次

1.木造3階建て共同住宅(木3共)とは

木造3階建て共同住宅(通称「木3共」)とは、建築基準法に定められた以下の要件を満たした木造3階建ての共同住宅のことです。

- 防火地域以外の区域

- 各住戸(各寝室)に避難上有効なバルコニーを設置(地上に通ずる階段などの通路が直接外気に開放された構造など条件付き例外あり)地

- 地階を除く階数が3で、3階のすべてが共同住宅、下宿、寄宿舎

- 技術的基準に適合した構造

参考:建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件

防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域のことですが、主に都市部のターミナル駅周辺の中心市街地が指定されています。

防火地域に指定されているエリアは限られた一部の地域のみであり、一般的な住宅地のほとんどは「防火地域以外の区域」です。

そのため、階数や技術的基準を満たせば、かなり広いエリアで木3共を建てることができます。

1-1.木造3階建て共同住宅に向いた土地は

木造3階建て共同住宅に向いている土地には、以下のような特徴があります。

- 土地が広大にある

- 容積率が150%以上

- 高さ制限が10メートル以上

- 若年層の多い場所

- 宿泊室などから地上に通じる主な廊下や階段その他の通路が直接外気に開放されていること

- 宿泊室などの通路に面する開口部に遮炎性能を持つ防火設備を設けていること

- 宿泊室などに避難上有効なバルコニーなどを設けていること

- 宿泊室などから地上に通じる主な廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されていること

- 宿泊室などの通路に面する開口部に遮炎性能を持つ防火設備を設けていること

- 外壁の開口部から上階の開口部へ延焼するおそれがある際に外壁の開口部の上部に遮炎性能のあるひさしなどが防火上有効に設けられていること

- 開口部から90cm未満の部分に宿泊室など以外の部分の開口部を設けないこと

- 宿泊室など以外の部分の開口部と50cm以上突出した庇、そで壁などを設けていること

- 建築コストが安くなる

- どんな環境にも対応しやすく設計も自由度が高い

- 延べ床面積を増やして収益性を上げられる

- 1年当たりの減価償却費が大きくできる

- 部屋数が少なくなってしまうこともある

- 建築費が2階建てよりも高くなる

- 構造計算が必要で確認申請に時間がかかる

- 耐用年数が短い

- 入居者からのイメージが必ずしも高くない

- 施工会社の選択が限られる

- 準耐火構造とする

- 避難上有効なバルコニーを設ける

- 敷地内通路を設ける

- 開口部(3階)を防火設備とする

木3共の要件を満たしていたとしても、不向きな土地で無理に木3共の経営しようとすると失敗する場合もあります。

所有する土地が木3共に向いているかどうか、あらかじめ確認することが重要です。

2. 木造3階建て共同住宅のメリット

この章では木3共特有のメリットを確認します。一般的に木造建築はほかの構造と比べて建築コストが安くなることがメリットですが、条件をクリアして木3共とすることでさらに大きなメリットを享受可能です。

2-1.建築コストが安くなる

3階建ての共同住宅を建てるとなると、木造の他に鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった構造から選ぶことが一般的です。構造によって坪単価相場は変わるため、コストをなるべく抑えたい場合には木造を選びます。

また、木造の場合、構造自体の重量が別の構造よりも軽量化できるため、地盤整備や基礎工事の面でもコストカットにつながるでしょう。

さらに、木3共の適用を受ければ準耐火建築物としての建築が可能となるため、耐火建築物として建築するよりも建築費を削減できます。耐火建築物のほうが断熱材や防火ダンパーの設置などの基準が厳しく、建材費がかかるためです。

2-2.どんな環境にも対応しやすく設計も自由度が高い

木造建築工事では、鉄骨造などの建築物工事で使用するような重機の使用も多くの場合で回避できます。狭小地や変形地、幅員の狭い道路に面している土地などでも制約なく建築工事ができるのが木造建築のメリットです。

また、変形地に建てるケースの場合、鉄筋コンクリート造では対応できない設計にしなければならないこともあります。そうした場合でも木造であれば柔軟に対応できるでしょう。

さらに、木造は低コストであることから、デザインに凝った設計プランを選べます。付加価値をつけることに積極的になれる点もメリットといえます。

2-3.延べ床面積を増やして収益性を上げられる

木造は変形地、入り組んだ場所にある土地でも建築可能であることから、アパートなどの共同住宅を建てるには少し難しいと思われる土地でも賃貸経営を可能にしてくれます。あまり建坪数が確保できない土地でも、3階建てにすることで延べ床面積を増やして収益性を上げることが可能です。

2-4.1年当たりの減価償却費が大きくできる

減価償却費は、構造によって変わります。これは減価償却できる期間が法定耐用年数によって決まることから生じるものです。それぞれの法定耐用年数は以下の通りです。

| 木造 | 22年 |

|---|---|

| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 鉄骨造(肉厚によって変わる) | 19年、27年、34年 |

引用:国税庁|耐用年数(建物)

木造はほかの構造と比べ法定耐用年数が22年と短く、その分減価償却費として計上できる年数が短くなるため、1年当たりの減価償却費を大きくできます。結果、キャッシュフロー健全化の一助とすることができるでしょう。

木造アパートのメリットとデメリットをもっと確認したい方はこちらをご覧ください。

3.木造3階建て共同住宅のデメリット

実際に木3共という選択を検討するときにはデメリットを把握しておくことが大切です。ここでは、木造3階建て共同住宅のデメリットを確認します。

3-1.部屋数が少なくなってしまうこともある

木3共は、敷地が狭いと他の構造よりも部屋数が少なくなってしまうこともある点が最大のデメリットです。

木3共では、原則として幅員3m以上の敷地内通路を設けなければならないため、他の構造と比較するとスリムな建物を建てる必要があります。

敷地の広さにかかわらず、敷地内通路は建物周囲に3m以上必要となることから、狭い敷地で敷地内通路設けてしまうと収益への影響が大きくなります。

敷地内通路を設けると、だいたい1フロアーあたり1部屋ずつ失うイメージです。

例えば、木造以外の構造なら12戸建てられるような土地であっても、木3共にすることで9戸しか建たないというようなこともあります。

たった1フロアー1部屋と思うかもしれませんが、収益シミュレーションには大きく影響します。

敷地内通路を設けないようにするには、避難上有効なバルコニーを設けること等の敷地内通路を設けないための緩和措置を検討することが必要です。

また、狭い敷地の場合、むりやり木3共で建てるよりも他の構造で建てた方が利回りは高くなることがよくあります。

他の構造は設計の制約が少なく、部屋数も最大限に確保することができるため、トータルとして収益性が高まるのです。

また、部屋数に関しては10室以上とすると、最大65万円の青色申告特別控除や、家族への給料を経費にできる青色事業専従者給与といった税制メリットも享受することができます。

もし、木3共で部屋数が10室を下回ってしまうようであれば、敷地内通路の緩和や、他の構造によって、部屋数を10室以上にできないか検討すべきです。

いずれにしても、木3共の原則規定は狭い土地では著しく不利となるため、敷地内通路の緩和措置や木3共以外の選択肢も検証することをおすすめします。

3-2.建築費が2階建てよりも高くなる

木3共は、主要構造部である壁、柱、梁(柱と柱をつなぐ横架材のこと)、床等に準耐火性能が求められるため、2階建ての木造よりも建築費は高くなります。

準耐火構造とするためには、例えば「燃えしろ設計」というものを行います。

燃えしろ設計とは、仮に表面部分が燃えたとしても一定時間構造体力上支障がないようにする設計のことです。

具体的には柱や梁の太さを通常よりも太くすることで一定時間の燃焼に耐えるようにします。

燃えしろ設計では木材量が増えるため、建築費が上がります。

また、外壁や内壁にも通常(9.5mm程度)よりも厚い12mm以上の石膏ボードを貼ります。

各所に厚めの石膏ボードを貼っていかなければならないことも建築費アップの要因です。

さらに、準防火地域内の木3共では3階の外壁の開口部は防火設備を設けなければならず、建築費アップの要因となっています。

3-3.構造計算が必要で確認申請に時間がかかる

木3共では、確認申請において構造計算が必要となります。

構造計算とは、一定規模以上の建物の確認申請において適合性判定というチェックを受けるための手順です。

確認申請とは、合法的な建物を建てるのかどうかを着工前に役所等が行う図面チェックのことです。

木3共では、確認申請のステップの中に、さらに構造計算適合性判定という手順が加わるため、通常の確認申請よりも時間がかかります。

賃貸経営では、竣工後、早期に入居者を埋めるために引っ越しのトップシーズンである3月を目指して竣工させるのがセオリーです。

木3共を選んだがために、確認申請が遅れて3月の竣工を逃してしまうことがあっては、大きなデメリットといえます。

また、構造計算が加わることで、設計費用もプラス30万円~50万円程度上乗せされる点もデメリットです。

適合性判定に関してはネガティブにとらえる土地オーナーが一般的であることから、構造計算はできればない方が望ましいといえます。

尚、大手ハウスメーカーが建てる3階建てアパートの中には、構造計算を省略できる大臣認定を一括で取得しており、構造計算の手順が不要となっている建物も多くあります。

構造計算を省いて竣工を早めたい場合には、施工会社は大臣認定を取得している大手ハウスメーカーを選定することが適切です。

3-4.耐用年数が短い

木造は他の構造と比べると耐用年数が短い点がデメリットです。

建物の耐用年数は、構造によって決まっています。

構造別の耐用年数は下表のとおりです。

| 構造 | 耐用年数 |

|---|---|

| 木造 | 22年 |

| 木造モルタル | 20年 |

| 鉄骨造(3mm以下) | 19年 |

| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 27年 |

| 鉄骨造(4mm超) | 34年 |

| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |

木造の耐用年数は「22年」です。

重量鉄骨は一般的には鉄骨の厚さが6mm以上のものを指すので「34年」となります。

軽量鉄骨でも3mm超4mm以下であれば「27年」、4mm超6mm未満であれば「34年」です。

鉄筋コンクリート造であれば「47年」となります。

耐用年数は、「ローンの借入期間」と「減価償却費による節税期間」に影響します。

アパートローンの借入期間は多くの銀行では耐用年数以内としているため、木造の場合は22年となります。

借入期間が短くなると、毎年の返済額が大きくなるため、キャッシュフロー(手残りのこと)は悪くなります。

また、耐用年数の期間内は、減価償却費と呼ばれる費用も生じます。

減価償却費とは、建物の取得原価を各会計期間に費用として配分することで生じる会計上の費用です。

減価償却費はその期に実際に支出される費用ではありませんが、会計上の費用であるため税金を少なくしてくれる節税効果があります。

ただし、減価償却費は耐用年数の期間だけ計上される費用です。

耐用年数を過ぎると減価償却費は計上されなくなるため、耐用年数満了以降は税金が高くなります。

木造は耐用年数が短いことから、他の構造よりも税金が高くなる時期が早く訪れてしまう点もデメリットです。

3-5.入居者からのイメージが必ずしも高くない

木造アパートは、入居者からのイメージが必ずしも高くないという点は考慮する必要があります。

木造というだけで、「隣戸からの騒音が漏れるのではないか」、「耐震性が低いのではないか」というイメージを持つ借主も多いです。

また、木造だから賃料が他の構造よりも安いと考えている人も多くいます。

実際には、軽量鉄骨のアパートでも騒音が漏れる物件はありますし、耐震性も現行の耐震基準を満たしている以上、木造だからといって特段弱いというわけではありません。

賃料も、木造だから安いということもないです。

しかしながら、木造に対してネガティブな印象を持っている借主が多いことから、他の構造よりも貸しやすさは劣るといえます。

中長期的なアパート経営を考慮すれば、安易に木造を選択するのではなく、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造によって物件にグレード感を演出した方が、賃貸経営は安定していく傾向にあります。

3-6.施工会社の選択が限られる

木造3階建て共同住宅(木3共)とするには、一定の条件をクリアしなければならず、構造計算など有資格者を有する施工会社でないと対応できないことも考えられます。施工会社は木3共の施工経験がある会社への依頼が必須といえます。

木3共建築では、役所への確認申請や構造計算などの対応が必要です。施工会社で経験があればスムーズな対応が可能なだけでなく、共同住宅経営にかかわる様々なアドバイスが得られるかもしれません。施工会社は木3共施工経験が豊富な会社を選ぶのがおすすめです。

【無料】アパート経営のことなら、「HOME4U オーナーズ」をご利用ください!

「HOME4U オーナーズ」は、下記の様な特徴があります。

●実績豊富な企業とのみ提携で安心

⇒安心施工でアフターフォローのしっかりした大手を中心に、実績のある会社のみを選定して提携!

⇒選んだ企業以外からの連絡はないから安心!

●収益性や節税を考えたいろんな企業の複数収益プランを比べられる

⇒プラン請求先の会社は最大10社まで、全て利用者ご自身が選択可能。

収益最大化プランを見つけるためには、なるべく多くの企業のプランを比較することをお勧めします。

収益性のある、土地と相性の良いプランを提供できる会社をご紹介します。

4.木造3階建て共同住宅の建築基準

この章では木3共の要件の一つである「技術的基準に適合した構造」について解説します。

4-1.準耐火建築物とする

木3共では、建物を準耐火構造の準耐火建築物とすることが必要です。

具体的には、主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根の軒裏の非損傷性が通常の火災に対して加熱開始後1時間以上であること、壁、柱、屋根の軒裏の遮熱性が1時間以上であること、外壁の遮炎性が1時間以上であることがそれぞれ規定されています。

木3共で求められる準耐火性能は基本的には1時間です。

これは共同住宅が就寝に利用される建築物であるため、通常の準耐火建築物に求められる45分間の性能よりも高くなっています。

4-2.避難上有効なバルコニーを設ける

木3共では、原則として避難上有効なバルコニーを設けることが必要です。

避難上有効なバルコニーとは、具体的には避難ハッチ等が設けられているバルコニーのことを指します。

ただし、以下の条件を満たしている場合には、例外としてバルコニーを不要とすることが可能です。

4-3.敷地内通路を設ける

木3共では、道に接する部分を除く建築物の周囲に、原則として幅員が3m以上の敷地内通路を設けることが必要です。

ただし、以下のすべての条件を満たしている場合には、例外として敷地内通路を不要とすることが可能です。

4-4.開口部(3階)を防火設備とする

準防火地域内の木3共では、3階の宿泊室などの外壁の開口部と宿泊室など以外の部分に面する開口部に、遮炎性能を持つ防火設備を設けることが必要です。

ただし、以下のいずれかの条件を満たしている場合には、例外として3階の開口部の防火設備を不要とすることが可能です。

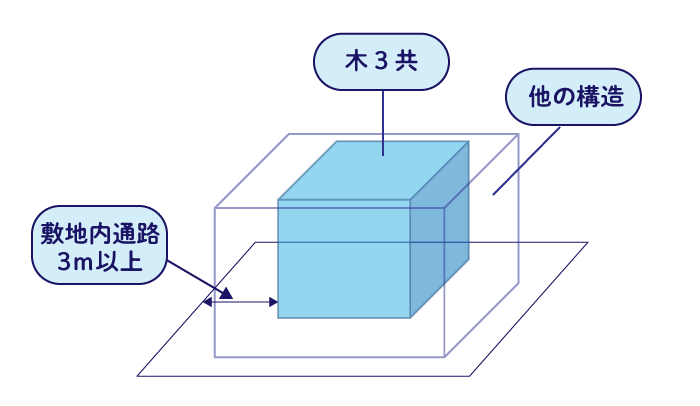

4-5.木3共を上から見たプランイメージ

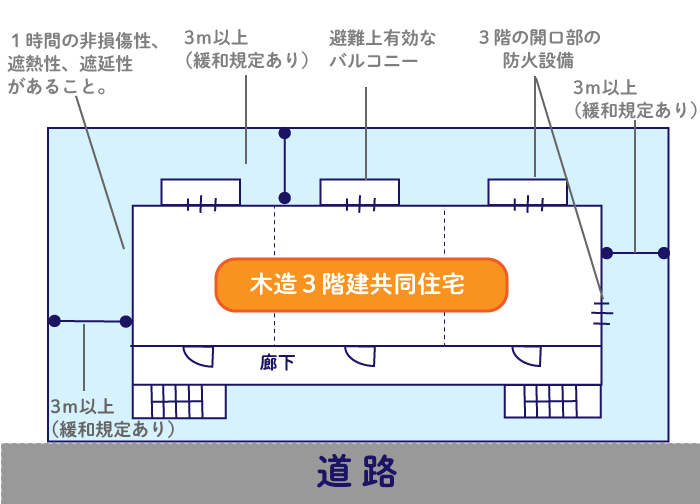

木3共を敷地の上から見た平面プランのイメージは、下図のようになります。

木3共の最大の特徴は、建物の周囲に幅員3m以上の敷地内通路を設けなければいけない点です。

敷地内通路を設けることによって、火災時の消火活動や避難を行いやすくし、かつ、隣接する建物への飛び火も防ぐ効果が生まれます。

実際にアパートを建てるときに備えたい基礎知識はこちらの記事でご確認ください。

5.アパートを建てるには建築プランを比較

木3共では、相対的に建築費が安いというメリットはあるものの、ベストの選択肢とは言い切れない可能性も残ります。

そのため、あとで後悔しないように、他の構造としっかり比較した上で建築プランを選択することが賢明といえます。

他の構造も含めてアパートの建築プランを比較検討するのであれば、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」が便利です。

「HOME4U オーナーズ」は、土地の所在地やおおよその広さなど簡単な項目を入力するだけで、最大10社のハウスメーカーに無料でアパート建築の見積もりが依頼できるサービスです。

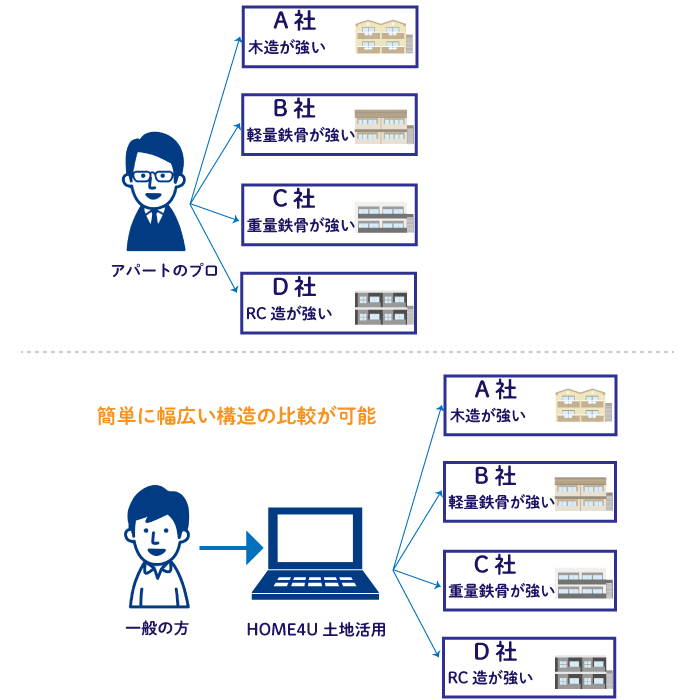

通常、どのハウスメーカーがどの構造に強いのかといった特徴は、よほど土地活用に詳しいプロでないとわかりません。

しかし、「HOME4U オーナーズ」なら、初めてアパートを建てる方でも簡単にアパート建築プランを比較検討することができます

木3共よりも有利なプランが見つかる可能性も十分にありますので、建てる前の時点では木3共だけに決めつけず、他の構造も含めて幅広く比較し、その上で最終判断されることをおすすめします。

無料で使える「HOME4U オーナーズ」を活用して、理想のアパートを手に入れるための一助となれば幸いです。

この記事のポイント まとめ

木造3階建て共同住宅は「木3共」とも呼ばれる、一定の条件を満たすことで準耐火建築物として建築できる3階建ての木造アパートのことです。

詳しくは「1.木造3階建て共同住宅とは」でご確認ください。

木3共には主なメリットは以下の4点です。

木3共がメリットを生む仕組みを詳しく知りたい方は「2.木造3階建て共同住宅のメリット」をご参照ください。

木造3階建て共同住宅にはデメリットとなりうる注意点もあります。

注意点の把握は「3.木造3階建て共同住宅のデメリット」をご確認ください。

木造3階建て共同住宅は条件を満たすこと建築できます。条件は以下の通りです。

条件については緩和規定もあります。詳しくは「4.木造3階建て共同住宅の建築基準」で解説しています。

関連キーワード

関連記事

-

-

30坪の土地活用アイデアおすすめ11選!収益性の高い方法は?

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

-

【基礎から解説】アパート建築したらかかる税金一覧|節税方法も解説

- 2025.01.23

- アパート・マンション建築

- 節税

-