3階建てアパート建築費の相場は?メリット・デメリットも解説

3階建てアパートの建築費単価は2階建てアパートよりも少し高くなります。一方で、部屋数が増えることから収益性は良くなるため、3階建てが建てられるような土地であれば、3階建てアパートとすることをおすすめします。

また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。ぜひご活用ください。

3階建てアパートの建築費の相場はどれくらい?

3階建てアパートと2階建て以下のアパートとの大きな違いは「耐火建築物」とする必要の有無と、建築時の「構造計算」の義務の有無です。そのため、坪単価は2階建てより高くなるのが一般的です。3階建てアパート建築で考えられる構造は3つあり、それぞれの坪単価はおおよそ以下の通りです。

- 木造:坪80万円~100万円

- 鉄骨造:90万円~120万円

- 鉄筋コンクリート造:100万~120万円

それぞれの構造の坪単価と、延べ床面積をもとに建築費を計算すると、建築費総額の目安は以下となります。

- 鉄骨造(25坪×3階建て)のアパートの場合:7,425万円

- 鉄筋コンクリート造(25坪×3階建て)のアパートの場合:9,075万円

3階建てアパートのメリット・デメリットは?

3階建てアパートのオーナーになるにはメリット・デメリットを確認しておくと安心です。

メリット

- 高収益が可能となる

- 構造によっては高級感も出せる

- 狭小地でも高収益の土地活用ができる

- 賃料の低い1階の割合を減らせる

- 構造計算、耐火性能も要求されるので建物に安心感がある

デメリット

- 高齢者等の一部の入居者に貸しにくくなる

- コストが割高になる

施工会社が限られる「3階建てアパート」

詳しい解説は以下

目次

1.3階建てアパートの建築費

3階建てアパートは、耐火建築物にしなければならないことから、軽量鉄骨造や重量鉄骨、鉄筋コンクリート造等の耐火構造が主な選択肢となってきます。

まずは3階建てアパートの建築費を概算するための坪単価相場や計算方法を解説します。

1-1.構造別にみる3階建てアパート建築坪単価

それぞれの構造における坪単価は下表の通りです。

| 構造 | 2階建て | 3階建て |

|---|---|---|

| 木造 | 坪77万円~100万円程度 | 坪80万円~100万円 |

| 鉄骨造 | 坪90万円~120万円程度 | (軽量鉄骨)坪90万円~105万円 (重量鉄骨)坪90万円~120万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 坪90万円~120万円程度 | 坪100万円~120万円 |

※HOME4U調べ

上の表のとおり、3階建てアパートは2階建てよりも、坪単価で約5~10万円くらい高めになる傾向です。3階建てアパートの坪単価が高めになる理由として、「構造計算」の必要性と「耐火性能」の向上が挙げられます。

1-2.3階建てアパートの建築費の計算方法

次に、3階建てアパート建築費の計算方法をご紹介します。一般的に、アパート経営の建築費の総額は以下の計算式で求められます。

建築費総額=建物本体価格+別途工事費+諸費用

建物の価格は坪単価に延床面積を乗じることで求められます。

建築費=延床面積×坪単価

建築費としてかかる費用には、建物本体価格と付帯工事費(別途工事費)があります。計算のもととなる坪単価に付帯工事費が含まれている場合と、含まれていない場合があるため、見積もりを確認する際には気を付ける必要があります。また、建築費のほかに諸費用も必要となります。

それぞれの内容について、以下に詳しく説明します。

1-2-1.建物本体価格

建物本体価格は、基礎・構造・内装・外壁・水回りの設備費用などです。

建物の本体価格は、総額の 70~80%ほどを占めます。

1-2-2.付帯工事費(別途工事費)

別途工事費は、外構工事費、地盤改良工事費、給排水工事などの費用です。

敷地形状や地盤の強さなどによっても変わりますが、建物本体価格の 20%前後かかるのが一般的です。

1-2-3.諸費用

新築すると、不動産取得税、登録免許税、建築確認申請手数料、火災保険料、ローン関連手数料などがかかります。

諸費用は、建物本体価格の10%程度かかるのが一般的です。

1-3.追加発生する可能性がある費用

3階建てアパートの建築時は、2階建てアパートでは想定しない追加費用が掛かる場合があります。追加で発生する可能性のある費用について解説します。

1-3-1.ボーリング調査および杭工事

3階建てアパートは建物自体の重さが重くなることから、建物を地中で支える杭工事が必要となることがあります。杭工事の費用は工事費全体の10%程度を占めるため、杭工事が必要になると建築費の総額が上がります。

杭工事の前には杭の長さを決めるため、支持地盤の深さを測るボーリング調査も実施します。費用の目安としては、ボーリング調査1ポイントあたり50万円程度が相場です。

杭工事が必要かはっきりしないケースでは「スウェーデン式サウンディング試験」という簡易的な地盤調査を提案されることがあります。費用は10万円程度です。この試験で杭工事が必要と判断されるとさらにボーリング調査も必要となります。

1-3-2.構造計算費用

3階建てのアパートを建築する際は、構造計算が必要と建築基準法で定められています。

2005年に起きたマンション構造偽装事件をきっかけに、構造計算が必要な建物は建築確認申請の手間が大幅に増えることになりました。

構造計算が必要な建物は、建築確認申請に通常よりもプラスで1か月程度余分な時間がかかる上、追加の設計料も発生します。

構造計算においては100枚以上にも上る書類提出が必要です。一般の設計事務所に依頼すると構造計算費用が50万円程度余計にかかることがあります。

ただし、大手ハウスメーカーに依頼すると構造計算を省けることがあります。

大手ハウスメーカーが提供する規格アパートは、パッケージ商品としてあらかじめ国土交通大臣から構造計算の認定を一括で受けています。大手ハウスメーカーは大臣認定の範囲内でアパートを設計するため、1棟ずつわざわざ構造計算をせずに済み、費用負担も減らせるでしょう。

2.3階建てアパートの建築費シミュレーションと利回り

ここでは、3階建ての建物を建てる場合の建築費の計算をしてみます。3階建てのアパートを軽量鉄骨造と鉄筋コンクリート造で建築すると仮定し、それぞれの建築費と利回りを計算してみましょう。

2-1.軽量鉄骨造の場合

建坪25坪の3階建て(延べ床面積は75坪)の場合で、建築費と利回りのシミュレーションをしてみましょう

<前提条件>

- 軽量鉄骨造 坪単価90万円

- 建坪25坪×3階建て

- 家賃収入 8万円×9室

前提条件における建築費は以下のようになります。

建築費総額=延床面積×坪単価×1.1(諸費用分)

=75坪×90万円×1.1

=7,425万円

同じ物件で利回りはどのようになるのかを見てみます。

- 建築費総額:7,420万円

- 年間家賃:864万円(8万円×9室×12カ月)

- 年間諸経費:240万円

この場合、利回りは以下のとおりです。

実質利回り=(年間家賃-年間諸経費)÷建築費総額(建築費+諸費用)

=(8642万円-240万円)÷7,420万円

=8.4%

2-2.鉄筋コンクリート造の場合

鉄筋コンクリート造で建設坪単価を110万円と仮定すると、3階建てアパートの建築費と利回りはそれぞれ以下のようになります。

<前提条件>

- 鉄筋コンクリート造 坪単価110万円

- 建坪25坪×3階建て

- 家賃収入 9万円×9室

前提条件における建築費は以下のようになります。

建築費総額=延床面積×坪単価×1.1(諸費用分)

=75坪×110万円×1.1

=9,075万円

次に、同じ物件で利回りはどのようになるのかを見てみます。

- 建築費総額:9,075万円

- 年間家賃:972万円(9万円×9室×12カ月)

- 年間諸経費:250万円

この場合、利回りは以下のとおりです。

実質利回り=(年間家賃-年間諸経費)÷建築費総額(建築費+諸費用)

=(972万円-250万円)÷9,075万円

=8.0%

優良メーカーの「3階建てアパート建築費」

3.アパート建築費に影響する「3階建て」と「2階建て」の違い

3階建てアパートと2階建てのアパートは、建物の階数以外に「耐火建築物」とする必要の有無、そのうえで「構造計算」が義務付けられている点で大きく異なります。

耐火建築物とは、主要構造部(柱、壁、床、屋根等)と開口部の耐火性能を高めた建築物のことです。

耐火建築物では、火災が自然鎮火するまでの間、放置されていても倒壊するほどの変形や損傷がなく、延焼もしないで耐えることが求められます。共同住宅には人が寝る部屋があり、特に3階建て以上になると災害時に人が迅速に避難しにくいことから、建物が一定時間倒壊しないような耐火性能が必要です。

耐火性能の高い建材を使用するほか、2階建てアパートでは求められない防火設備を設置しなければいけなくなることから、3階建てアパートの建築費は割高となります。

また、建築確認の際、構造の安定性を確認するための構造計算の必要もあり、こうしたことが建築費に影響します。

構造計算を実施するには追加の手間やコストが必要となりますが、入居者へのアピールポイントとして、建物の性能の高さを打ち出す材料とすることも可能です。

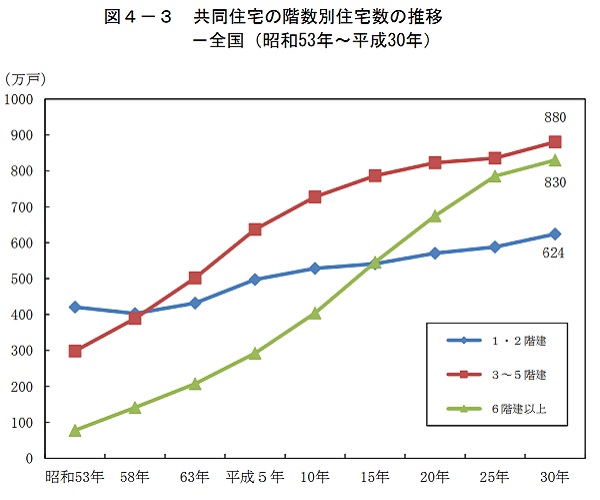

技術の進歩とともに3階建てアパートは増加傾向にあります。

出典:「平成30年住宅・土地統計調査 住宅概数集計結果の概要」

3階建ては延べ床面積を増やせ、収益性が高まります。

また、人気のメゾネットタイプや賃貸併用住宅としても設計しやすくなることもメリットといえるでしょう。

<参考資料>国土交通省:「建築構造設計基準の資料」

4.3階建てアパートが向いている土地

この章では3階建てアパートが向いている土地について解説します。

4-1.容積率が150%以上

容積率が150%以上に指定されている土地であれば、3階建てアパートを建てるのに向いています。

容積率とは延床面積の敷地面積に対する割合のことを指し、容積率が高く指定されている土地ほど高層の建築物を建てられます。3階建てを建てるのであれば、容積率は最低でも150%以上は指定されていることが望ましいです。

容積率が150%以上の土地というのは、割と広く存在します。第一種低層住居専用地域では、容積率が100%もしくは150%となっている地域が多いですが、100%の地域だと3階建ては少し厳しいかもしれません。

・3階建ての建ぺい率・容積率の計算方法

容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合です。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(=建物を真上から見たときの面積)の割合です。

敷地面積200平米、建ぺい率60%、容積率200%では以下のようになります。

- 建築面積:200平米×60%=120平米まで

- 延床面積:200平米×200%=400平米まで

例えば、各階120平米×2階建て、延床面積240平米のアパートを建てると、容積率を使いきれません。これを3階建てにすると延床面積360平米になり、容積率を限度近くまで使って、敷地を有効利用できます。建ぺい率や容積率の制限はエリアによって異なるほか、さまざまな特例制度があるので、緩和されるケースや、規制が厳しくなるケースもあります。「土地に、どんな建物を建てることができるのか?」を知るためには、不動産の専門家に相談してから判断することをおすすめします。

自分の土地に合うのは3階建て?2階建て?

4-2.敷地面積が広い

非常に広い土地も3階建てアパートの建築に向いています。

広い土地は敷地に余裕があるため、準耐火構造の木造でも3階建てアパートを建築することができます。

準耐火構造は、耐火構造よりも求められる耐火性能が低いことから、建築費を少し抑えることができます。

準耐火構造の木造3階建て共同住宅は、通称、「木3共(もくさんきょう)」と呼ばれる建物です。

木3共では原則として建物の周囲に3m以上の空地を設けなければいけないことから、敷地が十分に広くないと建てることができません。広々した土地に、敷地を余らせながらゆったりと建てられるようなケースでは、木3共のメリットが出てきます。

・木3共の建築規制緩和について

3階建てアパートは、近年順調に着工数を伸ばしています。その理由の1つが、木造3階建て共同住宅(「木3共」)の規制緩和の影響です。

ただし、防火地域以外で一定の要件を満たせば、「木3共仕様」と呼ばれる1時間準耐火建築物で建築することができます。

準耐火建築物は、耐火建築物よりも建築コストを抑えられます。

「木3共」は、木造で建築コストを抑えつつ、容積率を使い切って土地を有効活用できるので、投資効率の良さが注目されています。

4-3.学生や留学生の多いエリア

3階建てのアパートは、学生街や外国人技能実習生の多い街の中にある土地にも向いています。

学生街や外国人技能実習生の多い街では、人の入れ替わりが頻繁で、世代の若さが維持されます。若い入居者が多いため3階であっても昇降に問題が起こるケースも少なく、特に問題なく賃貸できることはメリットです。

将来的に街全体が高齢化していき、3階部分の賃貸需要が減っていく心配も少ないので、3階建てアパートが適しているといえます。

5.3階建てアパートのメリット

3階建てアパートのメリットは5つ挙げられます。どのように経営に作用するか解説します。

5-1.高収益が可能となる

3階建てアパートは2階建てよりも部屋が多く確保できるため、高収益が可能となるというメリットがあります。

しかも3階建ては、エレベーターを設置しなくても入居者を埋めることができる点が強みです。

エレベーターは設置すると建築費が上がるだけではなく、維持コストも上がります。法定点検が定められているため点検料も発生し、またメーカーと保守メンテナンスの契約を行う必要があるからです。

場合によっては、「エレベーター付きの4階建て」よりも「エレベーター無しの3階建て」の方が、利回りが高くなることもあります。

5-2.構造によっては高級感も出せる

3階建てアパートは、重量鉄骨や鉄筋コンクリート造で建てることも多く、構造によっては高級感も出せる点がメリットです。

重量鉄骨や鉄筋コンクリート造は、木造や軽量鉄骨よりも地震時の揺れが少ないため、外壁材に石やタイルといった高級感のある仕上材を使えます。

低層の高級マンションのような雰囲気も醸し出せるため、見た目上のアパートっぽさをなくすこともできます。

マンションのような仕上がりにすれば、入居者も募集しやすく、長期間にわたって賃料も高く維持することができます。

5-3.狭小地でも高収益の土地活用ができる

3階建てなら狭小地でも高収益の土地活用ができる点がメリットです。

狭小地は2階建てだと確保できる部屋数が少なくなってしまいます。また、狭小地でエレベーター付きの4階建て以上のアパートを建てると、エレベーターのシャフトの分だけ賃貸面積が減ってしまうため、やはり稼ぎにくくなります。

3階建てであれば、エレベーター無しで建物が建てられることから、土地を無駄なく効率的に使えます。

5-4.賃料の低い1階の割合を減らせる

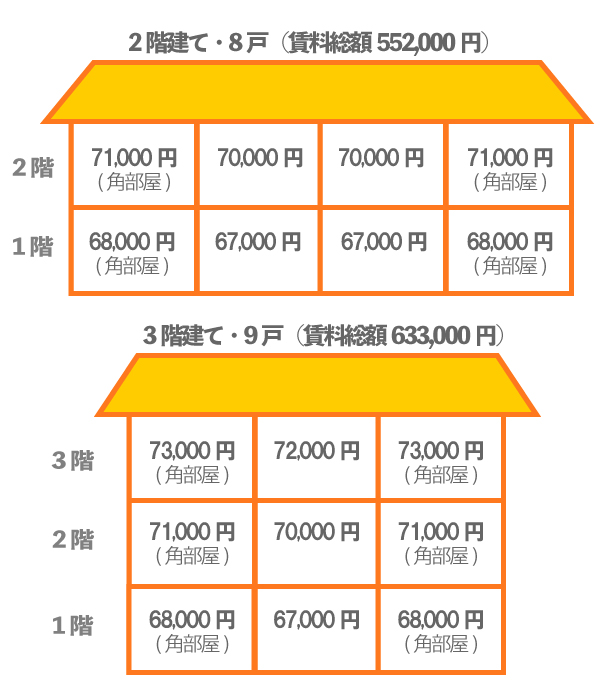

3階建てアパートは、2階建てアパートと比べると、賃料の安い1階の割合を減らすことができるのがメリットです。

アパートの1階は防犯などの観点から入居者が決まりにくく、空室率が高くなることが多いので、賃料を低めに設定するのが一般的です。

そのため、全体に占める1階の面積割合は小さいほうが有利となります。

例えば、上の図のような各階4戸の2階建てアパートと、各階3戸の3階建てアパートを比べてみます。

2階建てアパートにおける1階の割合は50%ですが、3階建てアパートにおける1階の割合は33%です。3階建てのほうが、賃料の安い1階の割合を減らしつつ、全体の戸数は1戸増やせることがわかります。

また、3階部分の賃料は2階よりも高めに設定でき、角部屋も増えるので、建物全体の賃料総額が高くなることもメリットです。

ただし、高齢の入居者や、子どもの足音を気にするファミリー層などは1階を好む場合もあるので、エリアの特性に応じて建築プランを変えていくことが大切です。

5-5.強度・安全性から安心感がある

入居者の安全を守りたいと感じるオーナーにとっても、3階建てはおすすめです。

3階建てアパートは建築確認の際に、構造の安定性を確認するための「構造計算」が義務付けられているため、建物の強度について高度な検証が行われ、安全性が確保される安心感があります。

また、3階建ては一定の耐火性がある構造としなければならないため、外壁・屋根等の素材は火災に強いものが選ばれます。

このような建物の性能の高さは、オーナーとして安心というだけでなく、入居者へのアピールポイントにもなるでしょう。

6.3階建てアパートのデメリット

この章では3階建てアパートのデメリットについて解説します。

6-1.一部の入居者に貸しにくくなる

3階建ては、3階部分が高齢者といった一部の入居者に貸しにくくなる点がデメリットです。

買い物袋を持って上がるのも大変なため、主婦層にも敬遠されることがよくあります。

また、高齢者をターゲットとした3階建てアパートとする場合には、やはりエレベーターが必要です。

エレベーターを付けてしまうと3階建ての良さが半減してしまいますので、3階建てにするのであれば、若い世代をターゲットとできるエリアで建てることをおすすめします。

6-2.コストが割高となる

3階建てアパートは、耐火建築物としなければならないことから、2階建てよりもコストが割高となります。

コストが割高になれば、借入金も増えてしまいますので、借入金の返済リスクも上昇してしまう点もデメリットです。

「アパート建設に向いている?」「2階建て?3階建て?」

7.収益性の高い3階建てアパートを建てるポイント

3階建てアパートを建てる際には、3つの検討ポイントを意識してください。

- そもそも3階建てアパートがベストかどうか見極める

- 初期投資・家賃収入・修繕費をトータルで考えて選ぶ

- 3階建てアパートの実績が豊富な企業を見極める

それぞれ解説します。

7-1.3階建てアパートが最適か見極める

3階建てアパートにはメリットが多いものの、あなたの土地に3階建てがベストとは限りません。

場所によっては、法令上の制限により、3階建てが建てられない土地もあります。

最初から「2階建てにする」「3階建てにする」と絞り込まずに、複数の建築会社の意見を聞いてから選ぶことをおすすめします。

3階建てにすべきかどうか検討するときには、「その土地で最も収益性が高く、オーナーのためにベストな建物はなにか」という観点で提案してくれているかどうかに注意してください。

「そのハウスメーカーが2階建てを得意としている」「2階建ての方が、建築費が安いから他社に勝てる」といった、オーナー目線でない理由で建築プランを強く勧めてくる会社は、避けたほうがよいかもしれません。

7-2.長期的な収支で検討する

3階建ての主なデメリットは建築費が高めになることですが、それを上回る高い収益性があればデメリットは克服できます。

高収益で安定稼働が見込める3階建てのメリットを最大限に享受するためには、なるべくコストを抑えつつ、入居者のニーズに合った建物を建てる必要があります。

そのためには、初期投資だけでなく、長期的な収支をトータルで考えて判断することが大切です。

賃貸面積を増やしたり、賃料を高めに設定したりすることで、建築コストが高めになる分を吸収できるか検討してください。

アパートの設計について建築会社に相談すると、20年程度の収支計画表も作成してもらえます。

初期投資が割高でも修繕コストが安く済んだり長持ちしたりする素材もあるので、長期的な修繕費も織り込んで判断することが大切です。

7-3.実績豊富な企業を選ぶ

3階建てアパートを計画するときには、なるべく建築コストを抑えつつ、3階建てならではの法規制(「構造計算」「耐火性」など)をクリアする必要があります。

そのためには、3階建ての設計・施工実績が豊富で、ノウハウを持った会社を選ぶことが大切です。

オーナー目線でベストな設計プランを提案してくれる会社を見極めるため、ぜひおすすめしたいのが、複数の企業の建築プランを比較してから決めることです。

8.3階建てアパートは建築プランの比較を

3階建てのアパートを建てる場合、どの建築会社を選んでも対応できるというものではありません。

専門の知識が必要なだけでなく手間も大幅に増えるため、会社によっては対応できないこともあるでしょう。

さらに3階建てアパートの経営には、3階の活用が有効にできるかどうかも重要なポイントになります。建築費が2階建てよりも高額になることからも、アパートローンの返済プランもしっかり立てる必要があるでしょう。

こうした経営に対する不安にも対応できるのは、3階建て建築の実績豊富な建築会社です。

あなたの土地に合ったアパートプラン

この記事を書いた専門家

(株)グロープロフィット 竹内 英二不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

関連キーワード

関連記事

-

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

-

- 2025.06.24

- アパート・マンション建築

- 節税

-

【徹底解説】相続税対策に向いた土地活用法ベスト10と自分に合った方法の選び方

- 2025.01.23

- 相続税

-

- 2025.01.28

- アパート・マンション建築

- ノウハウ