【基礎から解説】アパート建築費はいくら?相場・シミュレーション、建築会社の選び方も解説

アパート経営を検討する際、建築費がどの程度かかるのかは、最も気になることのひとつではないでしょうか。

この記事では土地活用をご検討中の土地オーナー様に向けて、

- アパートの建築費はどれくらいかかるのか

- 建築費以外にはどのようなコストがかかるのか

- コストを抑える方法や建築会社の選び方

を分かりやすく解説します。王道のアパート経営の初期費用を把握しておくことで、スムーズに土地の活用が進められます。

また、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」なら無料で土地活用提案を受けることが可能です。以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、経営プランを無料診断いたします。

「アパートはいくらで建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。

アパート建築費はいくらかかる?

アパート建築費の構造別の坪単価の目安は以下の通りです。

| 坪単価 | |

|---|---|

| 木造 | 77~100万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 90~120万円 |

| 鉄骨造 | 80~120万円 (軽量)80~100万円 (重量)90~120万円 |

建坪50坪の木造2階建てアパートであれば、おおよそ9,400万円かかります。

上記した坪単価を基準にして、木造・鉄筋コンクリート造などの構造別に建築工事費の相場があります。

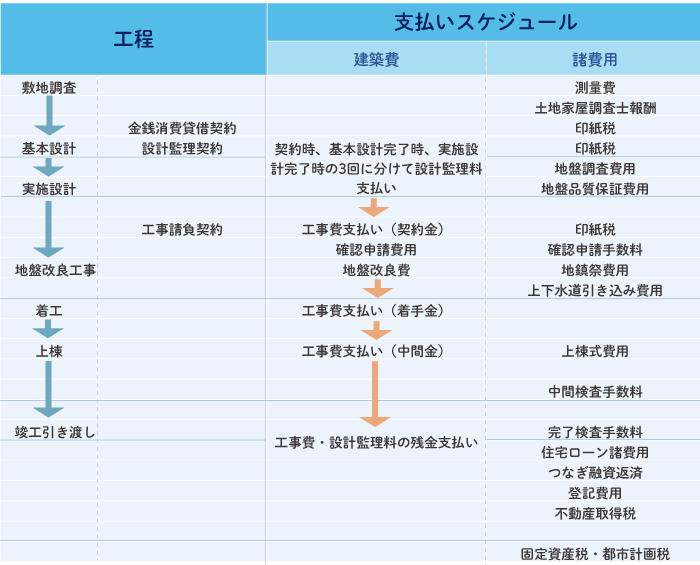

アパート建築費を支払う時期はいつ?

アパートの建築費は何回かのタイミングで分納するのが一般的です。

- 契約時、基本設計完了時、実施設計完了時

- 工事請負契約時

- 着工時

- 上棟前後

- 竣工引き渡し時

アパートの建築費の予算はどう決める?

アパートの建築予算を決める方法

- 近隣アパートの家賃相場を基準にする

- 表面利回りが10%になるように調整

します。

アパートローンを利用する際の注意点は?

アパートを新築する際は、アパートローンを利用することが一般的です。

アパートローンを借りる際の注意点としては、以下の3点が挙げられます。

- 構造によって借入年数が変わる

- 自己資金を少なくすると経営が苦しくなる

- 金利ができるだけ低いものを選ぶこと

アパート建築費の見積書はどこをチェックする?

建築費見積書をチェックする上での重要なポイントは、

- 利回りを確認する

- 費用の項目に不明瞭な点がないか確認する

アパート経営が初めての方向け

詳しい解説は以下

目次

1.アパート建築費の内訳と相場

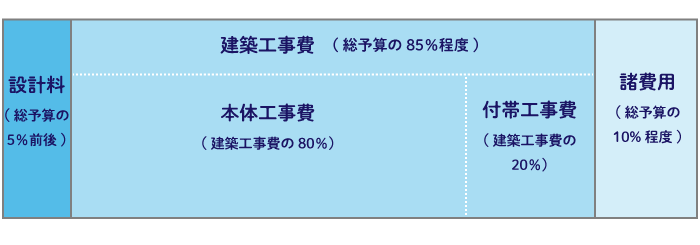

アパートを建築する際には、以下のような費用が発生します。

- ■建築工事費

- 建物の建築に必要な材料費や工賃で、人件費などの経費も管理費として計上。

- ■設計料

- 建物設計にかかる費用。構造計算料や確認申請手数料が別途発生する場合も。

- ■諸費用

- 税金や登記費用、住宅ローン関連費用など、必要に応じて発生。

1-1.建築工事費

アパートの建築工事費は坪単価を目安に算定できます。

木造アパートの場合、坪単価を87万円と想定するとワンルーム8戸規模で6,264万円です。

アパート建築費は、構造によって大きく変わります。

鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造は強度や耐震性が高い分コストも高く、木造や軽量鉄骨造はコスト・建物性能ともに標準的なバランスのよさがポイントです。

1-1-1.坪単価相場

下の表は、国土交通省の『住宅着工統計』から、共同住宅・工事費予定額の全国平均です。

| 1戸あたり工事費予定額(万円) | 1平米あたり工事費予定額(万円) | |

|---|---|---|

| 木造 | 597 | 17 |

| 鉄筋コンクリート造 | 1,434 | 26 |

| 鉄骨造 | 1,188 | 24 |

出典:国土交通省 「建築着工統計調査 / 住宅着工統計(2020年調査)」より作成

ただし、これはあくまでも「予定額」であり、通常は仕様変更などでもう少し単価が上がります。

| 坪単価 | |

|---|---|

| 木造 | 77~100万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 90~120万円 |

| 鉄骨造 | 80~120万円 (軽量)80~100万円 (重量)90~120万円 |

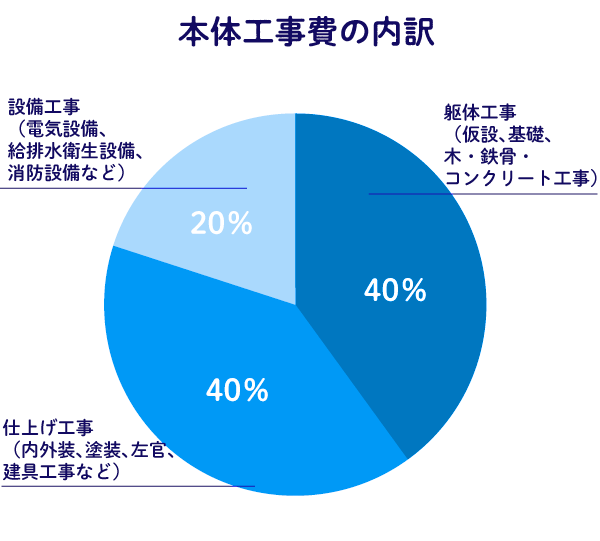

1-1-2.本体工事費の内訳と付帯工事費

建築工事費の大部分を占めるのが「本体工事費」です。

付帯工事費は、敷地の現況によって金額が大きく増減する部分です。

建築工事費の20%程度を付帯工事費の目安とし、本体工事費が予算額の80%を超えないように計画することで、大幅な予算オーバーを防げます。

1-2.設計料

ハウスメーカーでアパートを建てる場合は、だいたい工事費の1~3%程度といわれています。

設計のみ設計事務所に任せる「設計施工分離方式」の場合、設計事務所へ支払う業務報酬(設計料)は、国土交通省によって以下のように定められています。

業務報酬=直接人件費+経費+技術料+特別経費+消費税に相当する額

参考:国土交通省「設計、工事監理等に係る業務報酬基準について」

ただし、実際には工事費に設計事務所が独自で設定した設計料率を掛けた額を設計監理料とする場合が多く、一般的には戸建住宅で10%前後です。

工事費が高くなるほど設計料率は下がります。

工事費1億円ほどのアパートなら7~8%(700~800万円)が目安です。

1-3.諸費用

建物の本体工事費や付帯工事費以外にも、以下のような諸費用がかかります。

- 「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」などの税金

- 司法書士に払う報酬

- 火災保険料

銀行融資を利用する場合

- 抵当権設定費用

- ローンを利用する際に、銀行が土地建物に抵当権を設定します。その際に登録免許税が原則借入金額の0.4%課せられます。(軽減措置適用の場合は0.1%)

- 事務手数料

- 銀行に支払う事務手数料で、おおむね3万円~5万円程度となっています。

- 保証料

- 「アパートローン」を利用する際には原則として保証会社の保証を受ける必要があります。保証料は借入期間と借入金額によって計算されます。(保証会社を利用せず直接銀行からお金を借りる場合は保証料不要)

これらは、物件の規模や融資利用の有無などで金額は変わってきますが、諸費用はおおむね建築費用の10%程度は見ておく必要があります。

「適正な価格」「かかる費用」は、アパートメーカーに問い合わせればわかります!

2.【坪数別・構造別・階数別】アパート建築費シミュレーション

アパート建築費は構造によって大きく金額が増減します。ここではわかりやすく坪数別・構造別・階数別にそれぞれ建築費をシミュレーションしてみます。

2-1.30坪のアパート建築費シミュレーション

建坪30坪規模は、一般的に狭小地でのアパート経営です。

ワンルームだとワンフロアで最大4戸設置できます。ワンルームタイプは最小限の広さで家賃収入を最大値にできる可能性がありますが、各戸に水回り設備を設ける都合上、建築費は高くなります。

2-1-1.木造アパート建築費シミュレーション

<設定条件>

- 30坪

- 木造2階建て

- ワンルームタイプ

- 坪単価87万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

30坪×2階×870,000円=52,200,000円 - 設計費

54,000,000円×0.01=522,000円 - 諸費用

54,000,000円×0.1=5,220,000円

52,200,000円+522,000円+5,220,000円=57,942,000円(総計)

<設定条件>

- 木造3階建て共同住宅(木3共)

- ワンルームタイプ

- 坪単価97万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

30坪×3階×970,000円=87,300,000円 - 設計費

83,700,000円×0.03=2,619,000円 - 諸費用

83,700,000円×0.1=8,370,000円

83,700,000円+2,619,000円+8,370,000円=94,689,000円(総計)

2-1-2.軽量鉄骨造アパート建築費シミュレーション

<設定条件>

- 30坪

- 軽量鉄骨造2階建て

- ワンルームタイプ

- 坪単価90万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

30坪×2階×900,000円=54,000,000円 - 設計費

54,000,000円×0.01=540,000円 - 諸費用

54,000,000円×0.1=5,400,000円

54,000,000円+540,000円+5,400,000円=59,940,000円(総計)

<設定条件>

- 軽量鉄骨造3階建て

- ワンルームタイプ

- 坪単価95万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

30坪×3階×950,000円=85,500,000円 - 設計費

85,500,000円×0.02=1,710,000円 - 諸費用

85,500,000円×0.1=8,550,000円

85,500,000円+1,710,000円+8,550,000円=95,760,000円(総計)

2-2.50坪のアパート建築費シミュレーション

50坪程度の広さでアパート経営をする場合、ワンルームのほかにファミリータイプの間取りも考えられます。ファミリータイプの場合、メゾネットタイプにして3戸にするなどのプランがあります。1LDKの場合は、ワンフロア3戸ほどです。

2-2-1.木造アパート建築費シミュレーション

<設定条件>

- 木造2階建て

- 2LDKメゾネットタイプ×3戸

- 坪単価85万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

50坪×2階×850,000円=85,000,000円 - 設計費

85,000,000円×0.01=850,000円 - 諸費用

85,000,000円×0.1=8,500,000円

85,000,000円+850,000円+8,500,000円=94,350,000円(総計)

<設定条件>

- 木造3階建て共同住宅(木3共)

- 1DK×9戸

- 坪単価90万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

50坪×3階×900,000円=135,000,000円 - 設計費

135,000,000円×0.03=4,050,000円 - 諸費用

135,000,000円×0.1=13,500,000円

135,000,000円+4,050,000円+13,500,000円=152,550,000円(総計)

2-2-2.軽量鉄骨造アパート建築費シミュレーション

<設定条件>

- 軽量鉄骨造2階建て

- 2DK×4戸

- 坪単価85万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

50坪×2階×850,000円=85,000,000円 - 設計費

85,000,000円×0.01=850,000円 - 諸費用

85,000,000円×0.1=8,500,000円

85,000,000円+850,000円+8,500,000円=94,350,000円(総計)

<設定条件>

- 軽量鉄骨造3階建て

- 1DKタイプ

- 坪単価90万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

50坪×3階×900,000円=135,000,000円 - 設計費

135,000,000円×0.01=1,350,000円 - 諸費用

135,000,000円×0.1=13,500,000円

135,000,000円+1,350,000円+13,500,000円=149,850,000円(総計)

2-3.100坪のアパート建築費シミュレーション

100坪の建坪を確保できる場合、マンション経営も視野に入れることができますが、アパートでも十分に需要がある場合、アパートの方が建築費を安く抑えられるでしょう。規模的には2LDKでも4部屋確保可能です。

2-3-1.木造アパート建築費シミュレーション

<設定条件>

- 木造2階建て

- ワンルームタイプ

- 坪単価85万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

100坪×2階×850,000円=170,000,000円 - 設計費

170,000,000円×0.01=1,700,000円 - 諸費用

170,000,000円×0.1=17,000,000円

170,000,000円+1,700,000円+17,000,000円=188,700,000円(総計)

<設定条件>

- 木造3階建て共同住宅(木3共)

- ワンルームタイプ

- 坪単価92万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

100坪×3階×920,000円=138,000,000円 - 設計費

138,000,000円×0.03=4,140,000円 - 諸費用

138,000,000円×0.1=13,800,000円

138,000,000円+4,140,000円+13,800,000円=155,940,000円(総計)

2-3-2.軽量鉄骨造アパート建築費シミュレーション

<設定条件>

- 軽量鉄骨造2階建て

- 2LDK×6戸

- 坪単価85万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

100坪×2階×850,000円=170,000,000円 - 設計費

170,000,000円×0.01=1,700,000円 - 諸費用

170,000,000円×0.1=17,000,000円

170,000,000円+1,700,000円+17,000,000円=188,700,000円(総計)

<設定条件>

- 軽量鉄骨造3階建て

- 2DK×9戸

- 坪単価93万円

- 大手ハウスメーカーに設計施工一括方式で発注

<建築費シミュレーション>

- 本体工事費等

100坪×3階×930,000円=139,500,000円 - 設計費

139,500,000円×0.01=1,395,000円 - 諸費用

139,500,000円×0.1=13,950,000円

139,500,000円+1,395,000円+13,950,000円=154,845,000円(総計)

お持ちの土地の坪数が得意な建築会社

3.アパート建築費の適正予算の決め方

アパート建築費の適正予算は、ローンの返済プランと相互関係にあります。

毎月の返済額が大きくなると、経営が苦しくなる可能性がある点に注意が必要です。

例えば、借入期間20年、金利2%で5,000万円のアパートを新築する場合、自己資金1割と3割とでは、毎月の返済額は以下のように異なります。

| 自己資金 | 借入額 | 毎月の返済額 |

|---|---|---|

| 1割 | 4,500万円 | 22万7,647円 |

| 3割 | 3,500万円 | 17万7,059円 |

性能にこだわり、良い材料を使って高価な設備を導入すれば、アパートはそれだけ価値の高いものになります。ただし、家賃にも相場がありますし、建物は家賃額に見合ったものでなければなりません。

そこで、まずは近隣アパートの家賃相場を調べ、表面利回りが10%くらいになるように計画します。

例えば、年間家賃収入が720万円と想定したアパートとして、表面利回り10%で建築費を逆算します。

- 表面利回り(%)=年間家賃収入÷建築費

なので、逆算すると

- 720万円÷10%=7,200万円

総額7,200万円までの借り入れを想定して、アパート建築費の上限を見積もることが可能です。

しかし、表面利回りは空室リスクなどを組み込まない簡易的なものです。建築費の適正金額は、精度の高い収支プランに基づいて割り出すとよいでしょう。

4.アパートローンを利用する際の注意点

多くの場合、アパートの新築費用はアパートローン(不動産投資ローン)を利用して調達します。

アパートローンを利用する際の注意点としては以下の3点が挙げられます。

- 自己資金率を少なくするとキャッシュフローが悪化する可能性がある

- 構造によって借入年数が変わる

- 金利の上昇リスクがある

各注意点を詳しく解説します。

4-1.自己資金率を少なくするとキャッシュフローが悪化する可能性がある

自己資金の投入を少なくすると必然的に毎月の返済額が大きくなり、キャッシュフローが悪化する可能性がある点に注意が必要です。

例えば、借入期間20年、金利2%で5,000万円のアパートを新築する場合、自己資金1割と3割とでは、毎月の返済額は以下のように異なります。

| 自己資金 | 借入額 | 毎月の返済額 |

|---|---|---|

| 1割 | 4,500万円 | 22万7,647円 |

| 3割 | 3,500万円 | 17万7,059円 |

この場合、1部屋あたり5万円、部屋数8部屋のアパートだとすると、自己資金1割では空室が4部屋になると赤字になってしまいます。

自己資金とアパートローンの割合は3:7が理想です。借入金が多いと経営体力がすり減り、いざというときの補てんができなくなります。即座にキャッシュフローが悪化して経営が立ち行かなくなることもあるでしょう。

ただし、ありったけの自己資金を建築費に投入するのも考えものです。アパートは軌道に乗るまで多少の時間を要します。経営が順調になるまでの間、自由にできるお金を手元に残しておくこともご検討ください。

いくらでローンを組んだらよい?いくら頭金を入れたらよい?

4-2.構造によって借入年数が変わる

アパートローンの借入期間は、建物構造ごとに定められた法定耐用年数に基づいて定められます。

木造と鉄骨造の法定耐用年数は以下のとおりです。

- 木造:22年

- 鉄骨造(骨格材の厚み3mm以下):19年

- 鉄骨造(骨格材の厚み3mm超4mm以下):27年

- 鉄骨造(骨格材の厚み4mm超):34年

例えば、木造のアパートを新築するのであれば、借入期間は法定耐用年数の22年程度を上限に決められます。

アパートローンの借入期間については、出口戦略のひとつとして将来売却することも想定しておくことが大切です。

仮にアパートを新築してから10年後に売却するのであれば、木造だと残耐用年数が12年しかなく、アパートローンの借入期間を十分に確保することが難しいため売却しづらくなります。

実際には法定耐用年数だけでなく、金融機関ごとに基準の異なる「経済的耐用年数」を基に借入期間が決められることが一般的です。

そのため、残耐用年数(法定耐用年数)が10年程度でも20年以上借入できることもあります。

4-3.金利の上昇リスクがある

アパートローンの金利は金融機関によって違いがあるだけでなく、変動金利と固定金利などの違いもあります。

注意しておきたいのが、変動金利には金利が上昇するリスクがあるということです。金利が上昇すると返済額が多くなり、アパート経営が苦しくなってしまいます。

アパートローンには主に以下の型があります。

- 変動金利型

- 固定金利特約型

- 固定金利型

固定金利特約型は一定期間固定期間で、その後変動型になるものです。

金利の数値は変動金利型が最も低く、固定金利は高く設定されています。超低金利時代と言われる現在、低い金利が魅力の変動金利を選択すると、将来的に金利が上昇する可能性があります。

変動金利型を選択する場合は、金利の上昇にも耐えられる経営プランをしっかり立てておくことが重要です。

5.アパート建築費の支払いタイミング

設計料や工事費は、竣工までの数回に分けて支払います。

諸費用も随時発生しますので、どのようなタイミングで支払いが発生するのか把握しておくと、資金計画が立てやすくなります。

6.「信頼できる会社」を見極める!建築費見積書のチェックポイント

見積書は、アパート経営の成果を事前に確認するための定量的な資料であると同時に、作り込みの丁寧さを通して「信頼できる業者か否か」を判断するためのポイントでもあります。以下のようなポイントを押さえておくと安心です。

ここでは、「建設後のアパートを順調に経営できるかどうか」、さらには「信頼できる会社かどうか」を判断するためのポイントを紹介します。

6-1.まずは3社以上の相見積もりでチェックが可能に

見積もりは一つの会社だけでなく、3社以上のアパートメーカーから相見積もりを取ることが基本です。

3社分ほどの見積書があれば、それぞれを比較した時に「他の2社と比較して明らかに突出している数字」や「変わっている項目」に気づけます。

例えば利回りにしても、他の2社と比較して明らかに利益率が高すぎたり、見慣れない費用の項目があったら、「この数字はなぜこんなに高いのですか」と根拠を聞いてみる、「この費用は何ですか」と、担当者に尋ねてみるとよいでしょう。

3社以上のアパートメーカーから、合い見積もりを無料&簡単に取得

6-2.利回りを確認する

利回りが10%以上あるかどうかが、その工事を実施するべきか否かを分けるポイントです。

利回りの中でも「表面利回り(年間の家賃収入を建築費で割って計算する利益率)」については、以下の計算式で導き出すことができます。

「表面利回り(%)=年間家賃収入÷建築費」

表面利回りが10%以上という数字をクリアしているかどうかを第一の判断基準にします。

表面利回りはリスクを想定しない利回りとなっているため、そのほかの利回りがある場合には、もっと低い数値となっていることが一般的です。

6-3.費用の項目に不明瞭な点がないか確認する

費用の項目の中に何にかかるか分からないものがあれば、質問してクリアにしておかなければなりません。

特に、諸経費やその他の費用といったものの数字が不自然に大きければ注意するべきです。

悪質な業者の中には、過大な費用を請求する目的で、諸経費やその他の費用の数字を膨らませているケースがあります。

質問に対する態度を見ることも、相手が信用できる会社かどうかを判断するためのカギです。

7.建築会社を選ぶ際のポイント

より収益性の高いアパート経営をするためには、その土地に対していかに最適なプランと出会えるかがカギとなります。

そのためにも建築会社は慎重に選びたいものです。建築会社選びのポイントについて解説します。

7-1.大手企業か地域密着型か

技術力が高く品質の安定した大手企業なら、アパート建築のノウハウも豊富です。計画から設計・施工まで安心して任せられるでしょう。

一方で、地域密着企業には地元ならではの安心感があります。

7-2.どのような構造を得意としているか

地元密着型の小規模な工務店の中には、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の施工に慣れていない会社もあるでしょう。

大手ハウスメーカーの場合は自社独自の工法があり、軽量鉄骨しか取り扱っていない場合もあります。

それぞれの構造の良し悪しを知った上で幅広い選択肢の中から選びたいという方は、いろいろな会社に相談した上で、最終的にどの構造を選ぶか、どの会社に依頼するかを検討するとよいでしょう。

7-3.プランの内容が地域の需要に適しているか

アパートのような収益物件は、オーナーの好みだけで建てるものではありません。

ファミリー向けか単身者向けか。単身者向けなら、女性向けか男性向けか。騒音はないか、駐車場は必要か。周辺環境や土地の条件・特徴をしっかりと把握した需要のあるプランであることが大切です。

そのためにも、しっかりリサーチする、アパート建築の経験やノウハウを備えた建築会社を選択することをおすすめします。

7-4.見積書の内容が明確か

優良な業者と、そうでない業者との間では「見積書の内容」に差があります。慎重にチェックすべきは「収益シミュレーション」の箇所です。

見積書のチェックでは建築費用に気を取られがちですが、その後の経営収支プランというのは建築費に勝るとも劣らない重要項目です。

中には建築費用だけを提示して、収益シミュレーションを出してくれない業者もあります。

こうした業者は高い収益性が見込めない工事を、建築費用の安さだけをアピールして受注しようとしている可能性も否定できません。

7-5.その建築会社ならではの“こだわり”があるか

優良な建築会社は、 自社がこだわっているポイントを持っているものです。

利益最優先の姿勢ではなく「職人として良いものを作る」ということを心がけて仕事をしていれば、「自分ならでは(あるいは自社ならでは)のこだわり」や「ここだけは他には負けない」というポイントが出てきます。

表面的な「値引き」や「キャンペーン」を打ち出すばかりではなく、職人としての“こだわり”を掲げている会社は、やはり仕事にも誠意を持って取り組んでおり、安心して工事を任せられるでしょう。

7-6.信頼できる建築会社か

建てたあとのフォローも含め、納得のいくアパートを建築できるかどうかは、建築会社の経験や実績、今後のオーナーとの関係性にかかっています。つまり、いかに信頼できる建築会社であるかということが重要です。

信頼できる会社かどうかを見極めるために、問い合わせや面談時の対応が誠実かどうかを注意深くチェックします。

例えば、問い合わせの段階でいい加減さを感じさせるような会社であれば、工事をはじめとした後々のステップにおいてトラブルが発生する可能性と言えるでしょう。

また、面談の際にこちらの要望を誠実にヒアリングしてくれず、自社の考えを押し付けてくるような会社はやはり警戒するべきです。

初めてのアパート建築&経営で損をしないためには、「比較」が基本

関連キーワード

関連記事

-

【徹底解説】40坪の賃貸併用住宅 間取りのコツは?成功例や適した部屋数を解説

- 2025.01.24

- 賃貸併用住宅

-

- 2025.01.29

- ノウハウ

-

-

- 2025.01.28

- 売却