【徹底解説】アパート建築費5,000万円で建つ規模は?収支の見込みと間取り事例

5,000万円でアパートを建てるには、費用をなるべく抑える工夫が必要になってきます。

アパート建築費を抑えるためには構造を選ぶことも必要で、例えば木造で実現可能な規模は、2階建てでワンルームタイプの部屋数8室程度が目安です。

ただし、アパート建築には本体工事費以外にもかかる費用があります。本記事では、建築費5,000万円でどのような間取りがとれるか、収益規模についてシミュレーションします。資金の調達方法についてもわかる内容です。

また、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、あなたの土地に合った、建築費の見積もり、収支計画の無料診断が可能です。

「建てられるアパートの規模を知りたい」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。

建築費5,000万円で建てたアパートの部屋数はどのくらい?

5,000万円の建築費のアパートでは以下のような規模での経営が想定できます。

- 単身者向け:6~8部屋程度

- ファミリー向け:3~4部屋程度

5,000万円アパートの経営規模や間取り例については「【事例】建築費5,000万円のアパート部屋数と間取り」で紹介しています。

5,000万円でアパートを建てるときの自己資金割合は?

アパート経営を始める際に必要な初期費用はアパートローンを活用するのがほとんどです。しかし、フルローンではなく

- 初期費用の3割

を自己資金から支出するのが一般的です。詳しくは「建築費をどう調達する?アパートローン活用法」で解説しています。

目次

1.【事例】建築費5,000万円のアパート部屋数と間取り

アパートの建築費は構造によって価格帯が変化します。坪単価相場が変わるためです。

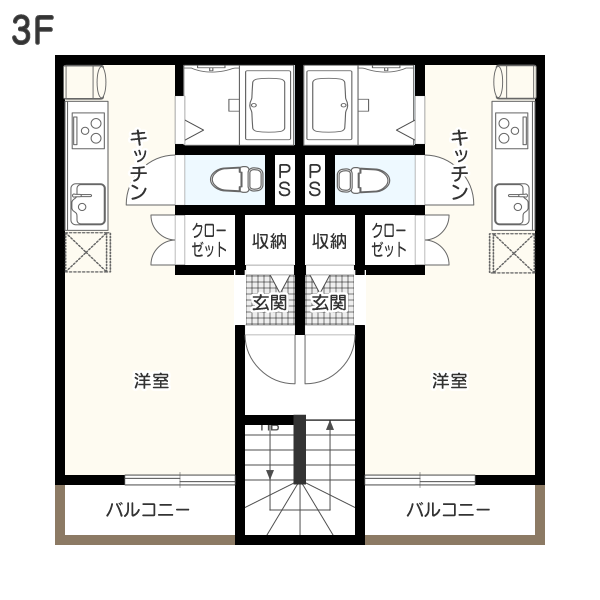

5,000万円程度で建てる場合、採用される構造は木造か軽量鉄骨造が多くなります。この2つの構造で典型的な間取り事例を紹介します。

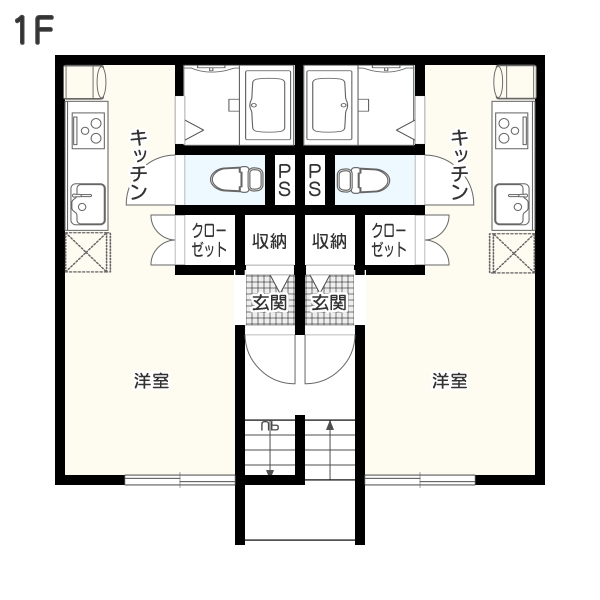

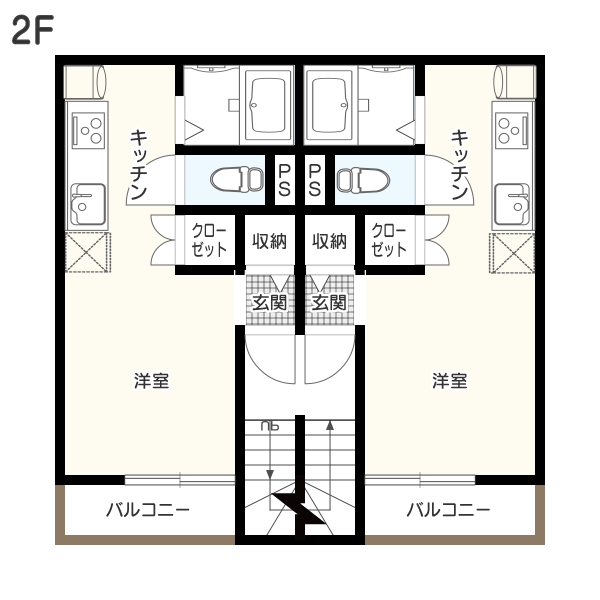

1-1.木造アパート

木造アパートは建築坪単価が安く、狭小地にも向いている構造です。建物は2階建てから3階建てになります。

- 木造2階建て

- 建坪29坪・延床面積58坪

- 1DK3室、1LDK3室

<建築費シミュレーション>

本体工事費:4,466万円=77万円(坪単価)×58坪

付帯工事費:893万2,000円=4,466万円×20%

諸費用:446万6,000円=4,466万円×10%

建築総額:5,805万8,000円

1-2.軽量鉄骨造アパート

鉄骨造アパートは鉄骨の厚みによって軽量鉄骨と重量鉄骨に分かれます。坪単価を抑えつつ、強度を高めるには軽量鉄骨です。大手メーカーの規格アパートによく採用されています。規格アパートはローコスト化、工期短縮がメリットです。

- 軽量鉄骨造3階建て

- 建坪16坪・延床面積48坪

- 1R6室(2室×3階)

<建築費シミュレーション>

本体工事費:3,936万円=82万円(坪単価)×48坪

付帯工事費:787万2,000円=3,936万円×20%

諸費用:393万6,000円=3,936万円×10%

建築総額:5,116万8,000円

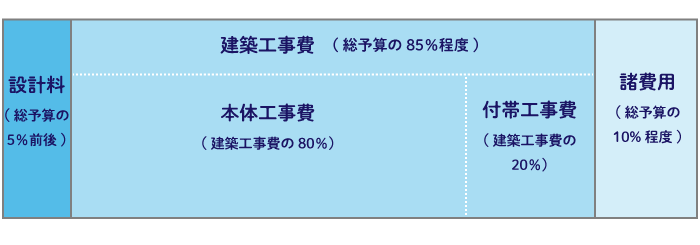

2.アパート建築費の内訳

アパート経営を始める際の初期費用には建築費のほか、付帯工事にかかる費用、主に手続きなどに関連する諸費用の出費も生じます。ここでは、アパート建築費の成り立ちについて解説します。

2-1.構造別のアパート建築坪単価

アパートで採用される構造は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3種類が主です。鉄筋コンクリート造は規模の大きな建物に向く構造のため、5,000万円台の建築費では、あまり現実的ではありません。以下に構造別のアパート建築費坪単価相場をまとめました。

| 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 | |

|---|---|---|---|

| アパート建築坪単価 | 77~100万円 | 80~120万円 (軽量)80~100万円 (重量)90~120万円 |

90~120万円 |

※HOME4U調べ

坪単価相場を延床面積の坪数で乗じると建築費が概算できます。

2-2.本体工事費以外の費用

アパート建築時にかかる費用は、本体工事費、付帯工事費、諸費用に分類できます。これらの費用の全体に占める割合を以下にまとめました。

付帯工事費は、本体工事以外の工事にかかる費用です。以下のような内容が含まれます。

- 屋外給排水工事費用

- 屋外配管工事費用

- 整地費用

- 地盤強化工事費用

- 解体工事費用

これらの費用のうち、給排水工事や配管工事の類は、本体工事費に含まれることもあります。

諸費用は以下のような項目で成り立ちます。

- 水道分担金

- 登記費用(登録免許税、司法書士報酬等)

- ローン手数料

- 火災保険料

- 不動産取得税や印紙税

付帯工事費と諸費用を本体工事費が5,000万円と想定して試算すると、1,000万円と500万円となり、合計で初期費用は6,500万円となる計算です。

より具体的な建築費用のシミュレーションをしたい方は「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、ひと手間で最大10社から建築費見積もりを含む建築プランが手に入れられます。

3.建築費5,000万円のアパートの規模に影響する建築規制

アパートを建てるには、土地に定められている建築規制にのっとった規模と性能にしなければなりません。ここでは、アパートの規模の最大値を決める建築規制について解説します。

アパートの建築基準法については、こちらの記事もご一読ください。

3-1.階数に影響する規制

建築費の観点からすると、2階建てのほうがコストを抑えやすくなります。

ただし、収益性を考えるとできるだけ戸数を稼ぐために3階建て、4階建てを検討することになります。

しかし、土地によっては3階建てでも建築できないケースもあることに注意が必要です。

建物の高さに影響する土地の規制は、容積率、高さ制限、用途地域の主に3つです。以下にまとめました。

| 建築規制 | 概要 | |

|---|---|---|

| 容積率 | 土地の面積に対して建築可能な延床面積の割合を示したもの。容積率が低いと必要な延床面積が確保できないためフロア数を増やせない。 | |

| 高さ制限 | 絶対高さ制限 (用途地域) | 用途地域で決められている高さ制限。第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には10、12メートルの制限がある。 |

| 道路斜線制限 | 前面道路の幅がかかわる高さ制限。反対側境界を起点に上部に一定の角度に上がった延長線の高さにする。 | |

| 隣地斜線制限 | 隣地が影響する高さ制限。一定の高さを起点に定められた角度線までの高さに制限する。宅地は20メートルが起点。 | |

| 北側斜線制限 | 隣地斜線制限と同様の計測で、宅地の場合5メートルを起点とする制限。建物の北側にかかる高さ規制。3階建てでも確認が必要。 | |

| 日陰規制 | 周辺の日照を一定の時間帯さえぎることがないようにするための規制。冬至の日を基準に日影の範囲と時間を確保するために高さと幅を規制する。 | |

2階建てアパートの建築費を3階建てと比較した記事もぜひご一読ください。

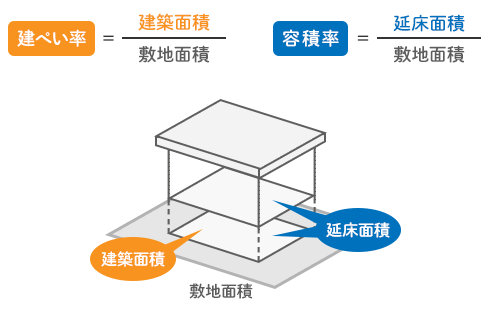

3-2.延床面積に影響する規制

延床面積は建物のすべてのフロアの面積を合計したものです。延床面積が広いほど、収益性は上がります。

土地には、広さに対する規制も設けられています。建物の延床面積に直接影響ある規制は、建ぺい率、容積率、セットバックです。

そのうち、最も関連性が高い容積率と建ぺい率はセットで土地に設定されています。

例えば、建ぺい率が60%の場合、容積率は100~150%といった具合です。建ぺい率は1フロア(1階)で確保できる広さの上限を決め、容積率は全フロアの総面積の上限を決めます。

土地と建物のつくりによっては建ぺい率いっぱいの広さを確保すると容積率いっぱいに建てられないケースもあります。

このほか、セットバックも間接的に延床面積に影響します。セットバックは、前面道路の幅が4メートル未満の場合に土地の一部を道路側に提供して幅を広く保つための措置です。セットバックすると土地の使用可能範囲は狭まります。結果的に本来の土地の広さよりも延床面積が狭くなるでしょう。

3-3.間取りに影響する規制

アパート経営では、ワンルームなどで戸数を増やすことで収益性を高める手法がよくとられます。これに対し、単身者向けの物件が増える懸念のある自治体では、ワンルーム規制という単身者向けの集合住宅建築に対する規制を設けていることがあります。

ワンルーム規制でよくある内容は以下の通りです。

- 1戸当たりの最低面積

- ファミリー向け住戸の併設

- 管理人の設置

- 駐車場の敷地内確保

規制内容は、自治体によって異なります。また、規制対象となる建物の規模も変わるため、建築予定地の規制の確認が必要です。

3-4.建築費用に影響する規制

建築規制によっては、建築費に大きな影響があるものもあります。例えば、防火地域内に建てるアパートの場合などです。

防火地域や準防火地域では、建物は耐火建築物とする必要があります。

耐火建築物の建材や設備には高い耐火性能が求められるため、建築コストが高くなるのが一般的です。建築坪単価相場の安い木造でも耐火建築物にすることは可能ですが、耐火構造とするためのプラスアルファは必要になってきます。

4.建築費5,000万円のアパートの利回りシミュレーション

5,000万円規模のアパートで利回りがどのくらい確保できるかは、知っておきたい方も多いでしょう。事例を想定して収支から利回りをシミュレーションしてみます。

4-1.アパート経営の利回り目安

利回りはアパート経営の収益性を示すものさしです。5%程度が理想といわれています。

アパート経営の利回りにはいくつかの種類があり、物件購入の際の検討材料となるのが表面利回りで、経営の指標なるのは実質利回りです。新築で建てる場合は、実質利回りに近い数値を想定します。

実質利回りの計算式は以下の通りです。

4-2.建築費5,000万円を想定した場合の利回りは?

土地ありと想定し、5,000万円の建築費で新築したアパートの利回りをシミュレーションしてみます。もととするのは、1-2.軽量鉄骨造アパートです。

実質利回りは経費を差し引き計算したものです。ローン返済額を除くアパート経営の経費は収入に対して15~20%にとどめるのが適正といわれています。

<収入>

家賃収入:504万円=7万円(1戸家賃)×6室×12ヶ月(満室設定)

<支出>

管理委託料:25万2,000円=504万円×5%(家賃収入の5%)

その他経費:50万4,000円=504万円×10%(家賃収入の10%)

支出合計:75万6,000円

<年間収支>

年間収支(利益):428万4,000円

<利回りシミュレーション>

約8%=428万4,000円÷5,116万8,000円×100

建築費5,000万円のアパートは初期費用を抑えた経営となるため、収益性が低くても高利回りが実現可能です。また、土地がある場合も利回りに良い作用があります。

5.建築費をどう調達する?アパートローン活用法

アパート経営を始めるときは、多くのオーナーがアパートローンを利用します。アパートローンは借入金を作るため、マイナスイメージを持っている方も多いかもしれません。

しかし、アパート経営ではアパートローンを利用することでさまざまな良い作用があります。

5-1.自己資金の割合は?

アパート経営の初期費用総額のうち、最低でも1割の自己資金を用意します。理想は3割です。5,000万円初期費用なら、1,500万円が自己資金からということになります。

1割の自己資金割合で始めるケースでは、土地を担保とすることが想定されています。返済が立ち行かなくなれば土地や建物まで失う可能性があることを念頭に置いて返済プランを立てると、現実的な借入額が見えてきます。

5-2.どこでアパートローンを組むか

アパートローンは借入審査が厳しい傾向があります。事業系ローンのため、担保となる土地の価値だけでなく、事業実績も審査対象です。高額のローンでは。実績がないと審査を通りにくくなります。

アパートローンの利用に不安がある場合、ハウスメーカーに相談するのがおススメです。ハウスメーカーの中には提携ローンを用意しているところも多くあります。

金融機関と提携しているハウスメーカーはすでに信用があるため、オーナーの実績不足をカバーしてくれます。

アパートローン返済プランも含む、詳しい収支プランが知りたい方は「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。簡単な入力で経営プランが手に入れられます。

6.アパート建築費5,000万円で建てるときの注意点

アパートの建築費を5,000万円で済ますには、建築費を抑える工夫が必要です。ただし、ローコスト化にばかり目が行くと、収益性や将来性にリスクを残す結果となることがあります。ここでは、建築時に注意するべきポイントを解説します。

6-1.利回りの悪化リスクを考慮する

アパート経営は、長期的な運用が基本です。新築から年数がたつとおのずと空室リスクが高まります。

空室が出るようになると収入が減るため、利回りが悪化します。また、空室を埋めるために入居者募集にかかる支出が増え、経営を圧迫するかもしれません。

新築当初は満室経営であったとしても、いずれ来る可能性がある収入減のリスクには早めに手を打っておくことが大切です。計画段階から長期的な経営プランをしっかり立てることも欠かせません。

また、多額の経費が計上できる減価償却期間は、木造では22年、軽量鉄骨造では19年です。これが終わると一気に利回りが悪化します。ローン返済が終わったら、早めから減価償却期間以降の対策を練っておくとよいでしょう。

6-2.設備はコストダウンしすぎないようにする

ローコスト化を図る手段として、設備導入コストを抑えることもあります。しかし、コストダウンのしすぎには注意が必要です。

シンプルな機能で十分な設備もある一方、セキュリティ面は設備投資を怠ると入居希望者が集まりにくくなります。設備に対しても需要をしっかり把握して、必要な箇所にはしっかり投資するとよいでしょう。

6-3.100坪規模で建築費予算が5,000万円の場合

土地は十分あるものの、建築費用を抑えなければいけないケースもあるでしょう。例えば、100坪の土地にアパートを建築する場合、5,000万円の建築予算では心もとないと感じるかもしれません。

土地面積に対し、建築費用を十分用意できない場合では、土地の使い方を工夫するのがおススメです。

駐車スペースを各戸に2台分確保するといった付加価値を付ける、戸数を減らして1戸当たりの面積を増やして建築費を削るといった方法が考えられます。

6-4.ハウスメーカーの規格ブランドが使えるか確認する

大和ハウスや旭化成ホームズといった大手ハウスメーカーは、多くが規格アパートを用意しています。規格アパートは規格化した建材や設備を使ってユニット工法によって建てるアパートです。

規格ブランドには一定の品質を保ちつつ、コストダウン、工期短縮できるメリットがあります。

ただし、使用できる建材のバリエーションは限られることが多く、変形地や狭小地に対応していないこともあります。

まずは、所有地で規格アパートが建てられるか確認してみるとよいでしょう。

7.アパートの建築費を相談できるハウスメーカーを選ぶポイント

建築費について不安があるときに相談したいのは、建築実績が豊富なハウスメーカーです。

土地によって最適となる建築プランは異なります。決まった建築費予算内で、土地の条件を満たし、最大値の収益性をつけるには、実績から生まれる対応力と立地のニーズを把握する調査力が不可欠です。そのようなとき、実績豊富なメーカーがよきパートナーとなるでしょう。

しかし、数ある候補からよきパートナーを選ぶのは、なかなか骨の折れる作業です。数あるメーカーからの依頼先選定には「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求サービスをご活用ください。

「HOME4U オーナーズ」に参画するメーカーは大手だったり、地元密着型だったりと実績豊富な企業ばかりです。手に入れた各社のプランで依頼先を検討する際には、以下のようなポイントで絞り込みます。

- アフターフォローが充実している

- 資金調達の相談もできる

ぜひ「HOME4U オーナーズ」を活用して、予算内のアパート建築、安定のアパート経営を実現させてください。

関連キーワード

関連記事

-

-

-

【簡単解説】マンション建築にかかる期間と工程をイメージしやすく解説

- 2025.01.23

- アパート・マンション建築

- ノウハウ

-

- 2025.01.24

- アパート・マンション建築

- 費用

- 利回り

-